圆明园新识——海岳开襟复原初探

天津大学 林芷伊

摘要

海岳开襟是长春园中最为华丽且独特的一组中式园林景观,乾隆十二年落成,1900年毁于战乱,现存台基遗址已清整补砌,略复旧观。海岳开襟与清漪园治镜阁、北海团城都是乾隆时期在皇家园林中营建的仙岛高阁景观,对这一园林范式的设计理念及价值挖掘始终未能得到关注。本文在实地调研与文献资料搜集的基础上,重新解读海岳开襟营建的历史背景,理清历史沿革并开展格局与建筑复原;基于此,揭示海岳开襟展现出从建筑到组群布局以及空间序列和布局的设计理念;同时,将其与同期构筑于水中仙岛上的治镜阁、团城和多座具有“曼荼罗”意向的建筑展开对比研究,阐明乾隆对此类园林范式的独特表达与阐释,为园林研究和当前设计补充素材和参考。

关键词:海岳开襟、园林景观、仙岛高阁、“曼荼罗”意向、乾隆

Abstract

Haiyue Kaijin is the most gorgeous and unique group of Chinese garden landscape in Changchun Garden. It was completed in the 12th year of Qianlong's reign and destroyed in the war in 1900. The existing platform site has been renovated and built, slightly restoring the old view. Haiyue Kaijin, Qingyi Garden Zhijing Pavilion and Beihai Tuancheng were all the fairyland and high pavilion landscapes built in the imperial gardens during the Qianlong period. The design concept and value excavation of this garden paradigm have never been paid attention to. On the basis of field research and literature collection, this paper reinterprets the historical background of Haiyue Kaijin's construction, clarifies the historical evolution and carries out pattern and architectural restoration; Based on this, it is revealed that Haiyue's openness shows the design concept from architecture to group layout, as well as space sequence and layout; At the same time, it will be compared with the Zhijing Pavilion, Tuancheng and several buildings with the intention of "mandala", which were built on the Water Fairy Island at the same time, to clarify the unique expression and interpretation of this kind of garden paradigm by Qianlong, which will provide additional materials and references for garden research and current design.

Key words: Haiyue Kaijin, garden landscape, fairy island pavilion, "mandala" intention, Qianlong

第一章 历史背景

1.1历史沿革

乾隆十年(1745年)后,为建造归政娱老之处,乾隆陆续下旨对圆明园周边的原亲贵赐园进行休整和改建,成为圆明园的附园,从而开始了长春园的建设。海岳开襟,建于长春园思永斋正北侧西湖内,居圆形高台之上,四面环水,东西南北各设码头。除了湖心岛上的建筑,海岳开襟景区内还有罨画溪、流香渚、翠幄、萝溪烟月和兰林这五座殿宇和方亭。其中,流香渚为湖西岸的一座高台重檐四方亭,临水设码头,从乾隆的御制诗中可知,该处为乾隆放舟前往湖心岛之处。

海岳开襟建于乾隆十二年(1747年)。嘉庆道光时期海岳开襟进行过改建,建筑有所拆减。当咸丰十年(1860年)英法联军攻入长春园时,因无船可达而幸免于毁。光绪时期光绪和慈禧曾三次登岛游览,并在西岸添置长木板桥一道,桥侧安装红色栏杆。同治年间局部重修圆明园时,海岳开襟一景也进行了修缮。1900年战乱中,八旗拆匪进犯海岳开襟,就此沦为废墟。20世纪20年代侵华日军曾先后在海岳开襟正楼南侧挖掘遗址,对其造成巨大破坏。后上世纪90年代圆明园定位模糊,修建多处游乐设施,后于1993年清运渣土,补配环岛条石才得以略复旧观。1995年由门头沟龙泉镇投资,在海岳开襟遗址上建造图腾荟萃园。2007年拆除后,恢复遗址原状。如今岛内树木茂盛仅存建筑基址,岛外为大片荷池,已成长春园一景(图1)。

图1:海岳开襟现状

1.2名称由来

相传某年秋天,乾隆乘舟到此游玩,当日乾隆帝兴致极高,正当走到小岛中央时,一阵秋风吹开他的衣襟,乾隆顿觉通身凉爽,便乘兴吟出《海岳开襟歌》,自此,这里便叫做“海岳开襟”。

第二章 组群概况与格局变迁

2.1组群概况

海岳开襟岛呈圆形,四面设码头;设牌楼四座,每座三间;重檐穿堂配殿二座,每座三间;重檐方亭四座;三覆檐四出轩正楼一座,下层四面每面各显五间,中层四面每面各显三间,上层四面每面各显三间;游廊四座,每座计九间。台分两层,俱有玉石栏杆,上下石栏内陈列盆栽树木,岛上种植白皮松二十四棵,形成“四面白栏杆,八面苍松树”的景象,整体是一处辉煌端庄的建筑景观。

2.2格局变迁

根据《清代档案史料——圆明园》中乾隆四十七年的修缮记录1)可知海岳开襟岛上各建筑具体形制。同时据咸丰末年《圆明园匾额略节》载,“林渊锦镜”匾悬挂于该前殿外檐,内额曰“镜太清”。另外,该匾名著录还提到“海岳开襟”匾后已改悬于楼外南檐,并增挂“高明精粹”内额,而原来的三匾似已不悬。海岳开襟前后配殿按乾隆时期形制,均为三间,不知何时改为五间。同时,咸丰八年( 1858 )传旨“海岳开襟林渊锦镜”着拆下玻璃一对 ,找补窗棂。2)由以上材料推测,海岳开襟全岛建筑估计于道光、咸丰年间进行了较大规模的整修,于是海岳开襟整体建筑布局和建筑形制发生了变化(表1,2)。

表1 乾隆时期与咸丰时期海岳开襟建筑组群布局对比

|

|

乾隆时期 |

咸丰时期 |

|

重檐方亭 |

有 |

无 |

|

游廊 |

有 |

无 |

|

牌坊 |

有 |

无 |

|

东西配殿 |

无 |

有 |

表2 乾隆时期与咸丰时期海岳开襟建筑形制对比

|

|

乾隆时期 |

咸丰时期 |

|

主殿 |

四面出重檐抱厦 |

抱厦已不存,为四 面显五间的建筑单体 |

|

南北配殿 |

乾降时期没有关于前后穿堂配殿名称的叙述,且为面阔三间的重檐歇山配殿 |

咸丰时期的前后穿堂配殿改为面阔五间,且出三间抱厦.另外,关于对于南向配殿挂匾”林渊锦镜”和北向配殿挂匾"秀挹岑清的叙述 |

第三章 建筑意向

3.1“一池三山,崇坛高阁”

海岳开襟象征着湖中仙山,是位于水中的独立岛屿,四面设码头。生动体现了中国传统园林常常营造的“一池三山”的空间意向。自秦始皇在兰池宫建造假山象征蓬莱以来,蓬莱仙话景观模式就逐步在中国古典园林布局中产生了深远的影响,虽名为“一池三山”,但在中国园林的意向营造中,通常是以岛代山,这一特点在明清皇家园林中有进一步体现[1]。例如北海团城和颐和园治镜阁等。

同时海岳开襟岛为双层圆形台基,形式类似于高台建筑群。这种形式可追溯到公元前三世纪,最早表现为建筑有高台基,用来与“天”对话。后来发展为高台建筑,汉代成为高峰时期,通过建筑的高台来表达,而高台上建筑群组合称为城台。而建造在这种城台上的阁楼也称“崇坛高阁”。高台的形式多数为方形,用以衬托建筑的高大,圆形则比较少见。而海岳开襟的台基正是罕见的圆形,这种形式反映出当时在修建中对原始形状的尊重,同时也指示出岛屿建筑的属性。

团城也是类似形制的湖中城台建筑组群,位于北海南端,始建于康熙二十九年,早于海岳开襟。从总平面上,团城组群相异于海岳开襟组群呈不规则椭圆形,建筑基本呈对称分布,但局部略有变化。相比于海岳开襟主殿位于岛上几何中心,团城主殿承光殿位于几何中心略偏北的位置,坐落在高1.2m的台基上,更近似于高台建筑。海岳开襟主殿南北侧配殿形制完全一致,而团城主殿南北两侧分布不同形制建筑物,游廊长度也不相同。相比之下,海岳开襟组群整体布局比团城组群更加规整完善,更具有统一规划的条理性。

同样运用这种圆岛式布局形式的建筑组群还有颐和园治镜阁,治镜阁也属于颐和园的“一池三山”布局模式,虽然本质是四面环水的岛屿,却营造出了山的氛围。治镜阁位于颐和园西堤之西,与昆明湖中的南湖岛和藻鉴堂共同构成“一池三山”的空间格局。治镜阁是一座圆形的水上城楼,始建于乾隆二十五年(1760年),略晚于海岳开襟。治镜阁岛上建城台两圈,每圈城门各四座,外圈城墙上有围廊,岛中心三层治镜阁一座,阁四周设牌楼四座,四角建方亭四座。可见岛上建筑类型、主殿层和台基轮廓与海岳开襟相似度极高,但海岳开襟岛只在南北向设部分弧形游廊围绕,而治镜阁设有两圈城墙,包围性、封闭性更强。同时海岳开襟岛只在南北侧设有配殿,而治镜阁在四面均设配殿,达到更加完整的中心对称形式。因此治镜阁的布局也是藏传佛教中曼荼罗图示的一种具象化呈现[2]。

可以看出,此类“水中仙岛,崇坛高阁”式组群建筑平面在发展过程中趋于更加规整、均匀、统一的形式。同时,岛屿建筑因为周围环水,本身便呈现出放射状构图,因此周围需要营造景观进行呼应,因此建筑布局具有总体外向发散、局部向心内聚的特点[3]。

3.2海岳开襟中的“曼荼罗”意向

开始,曼荼罗3)通常以壁画和唐卡的形式存在,后来逐渐被运用到藏区建筑,尤其是寺庙建筑的平面布局中。“考天人之际,察阴阳之会”,乾隆在位六十年,期间对中国园林艺术做出了卓越的贡献,集中修建了大量明确赋予了曼荼罗坛城意向的具有高超艺术水平的建筑。

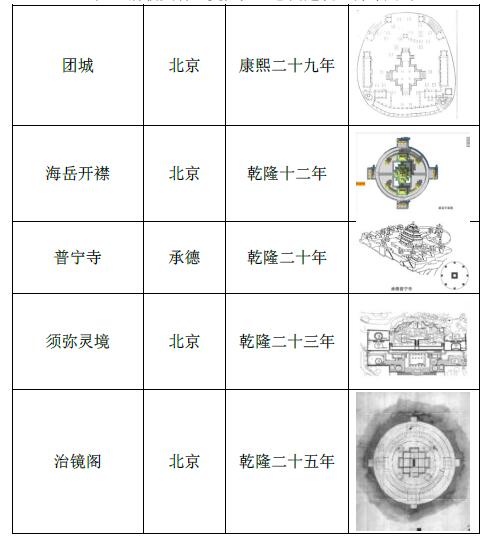

笔者对这时期建造的部分宗教建筑和园林建筑平面进行归类整理(表3),发现乾隆二十五年之前,总平面均近似圆形,中心建筑呈方形,周围环以小型建筑体量进行围合,从而形成“外圆内方”的向心式布局形式如团城、海岳开襟、普宁寺、须弥灵境、治镜阁。而乾隆二十五年之后,总平大多采用方形布局,其中普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙为藏式建筑,依山形顺势而建,建筑轮廓明确且主次分明,这类寺庙平面布局相对自由,不局限于中轴对称,也没有完全的封闭性围墙,而是由藏传佛教中的建筑物组成,例如:经堂、佛殿、佛塔和僧房等。

而普宁寺、普佑寺、安远庙及普乐寺为汉藏相结合的建筑,在布局、形制等方面都有所创新。此类寺庙总平前部采用“伽蓝七堂”形式,后部则采用以藏式建筑为主体的“曼茶罗”形式。在整体布局上,更为整齐规律,均以方形高大殿阁为中心,最具代表性的是普宁寺后部建筑布局,以主体建筑大乘之阁来比拟佛国世界的中心——须弥山,两侧依次建有日殿、月殿来代表太阳、月亮,日月交替环绕在须弥山周围。在大乘之阁的东、西、南、北四方,各修建了四座形状各异的台殿,以此代表“四大部洲”4)。四大部洲间,又建八座重层白台,代表“八小部洲”[4]。而海岳开襟一处也是在此期间修建的,其湖心岛平面形状呈中心对称,且乾隆四十六年的修缮记录1)也表明海岳开襟位于圆形岛屿上,岛上有方形正楼一座,配殿两座,方亭、游廊、牌楼四座,故推测,海岳开襟湖心岛上的建筑平面布局也符合“曼荼罗”意象。同时主楼海岳开襟是宏伟高耸的三层楼阁,与岛上其余建筑共同呈现出很强的内聚向心性,以再现神话仙境中金玉楼阁之胜景。

表3 清朝具有“曼陀罗”意向建筑组群布局对比

第四章 复原设计

4.1总体格局推测

根据典型的曼荼罗图式产生两种推测:

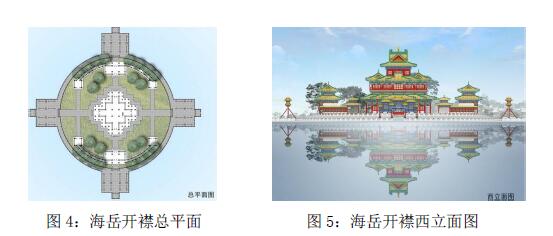

推测一:正楼居于正中,配殿位于南北两侧,游廊环岛一周,亭子位于45度角方向上。四个牌楼分别位于四个码头上(图2)。但在这种情况下,游廊的开间达到3.6米左右。通过对北海和避暑山庄几处游廊的调研,发现游廊开间一般不大于2.5米。由此判断,这一推测是错误的。

推测二:正楼居于正中,配殿位于南北两侧,游廊在东西两侧断开,方亭位于游廊的端头(图3)。四个牌楼分别坐落在四个码头上。在此情况下,游廊开间为2.2米左右。由此判断,这一推测是基本正确的。

从乾隆的御制诗中发现,西岸流香渚处有码头,乾隆从该处放舟前往海岳开襟,故在此次的复原设计中,将西立面定位为主立面。研究其他坛城意象的建筑群,发现次要建筑的立面尽量不遮挡主要建筑。从推测二中得到的总平面图中可以看出西面的两个方亭恰好没有对正楼产生遮挡(图4,图5),据此判断推测二是大体正确的。

4.2单体建筑复原设计

4.2.1正楼复原设计

根据《清代档案史料——圆明园》中乾隆四十七年的修缮记录1)可知,正楼的是十字脊,四面出抱厦的一座三层楼,且经过这次修缮,二层有擎檐廊。

在文献搜集的基础上,利用同时期建筑实体进行形制推测:

立面参考案例:一些古画,例如:南宋李嵩的《朝回环佩图》(图6)和元代的《清明池龙舟图》(图7)。由于大佛殿亦是乾隆早期所建,所以在具体建设和建筑风格上有可借鉴之处:包括正脊、斜脊、博脊等、吻兽、造像,以及大佛殿的黄琉璃、绿剪边的做法,二层擎檐廊的平座与擎檐柱,以及擎檐廊的具体尺寸均按照大佛殿进行设计,同时与大佛殿一样设置花板。

头停十字脊的参考案例:主要借鉴宋画(图6)和故宫角楼十字脊的建筑形制。

圆坛的参考案例:海岳开襟整个建筑群坐落在一个两层圆坛上。圆坛下层直径近80米,上层直径近70米。周边用白石砌齐,并护以汉白玉栏杆,形式可借鉴天坛祈年殿基座或圜丘。

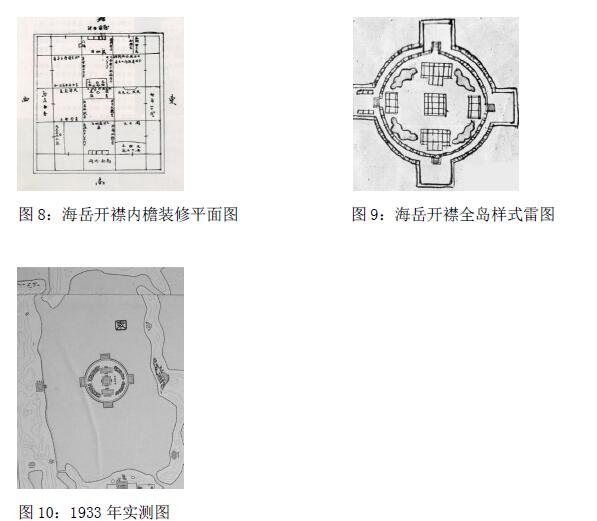

平面布局的建筑案例:清漪园治镜阁、文昌阁和北海承光殿,以及“下檐四面,每面各顯五間,中層四面,每面各顯三間,上層四面,每面各顯三間”确定正楼的一层平面。同时,又根据内檐装修图(图8)、海岳开襟全岛样式雷图(图9)和1933年实测图(图10),确定海岳开襟岛的尺寸,岛二层圆台直径为62.6米,咸丰时期主楼五开间的总尺寸约为15.5米,明间和次间的开间为3.8米,廊部的开间为2米。抱厦进深和开间相同。从而推敲出乾隆时期和咸丰时期主殿的平面布局和建筑形式(图11-12)。

4.2.2南北配殿复原设计

根据《清代档案史料——圆明园》记录的乾隆四十七年的修缮记录——“重簷穿堂配殿二座,每座計三間……”,海岳开襟前后配殿按乾隆时期形制,均为三间,不知何时改为五间,同时参考了治镜阁的配殿,确定了建筑大概的形象。通过对咸丰时期的样式雷图的分析,界定了"林渊锦镜”与"秀挹岑清"的室内外关系,同时确定了轴网位置、开间尺寸,发现穿堂配殿与正楼的明间开间相近,故定为3800毫米(图13-14)。

4.2.3东西配殿复原设计

由于咸丰时期东西配殿没有明确的文字记载只有样式雷图例。所以对于其形式更多的是出于全岛的建筑样式来考虑。由于其余建筑都是重檐的,所以考虑到圆坛建筑四周的统一性,东西配殿也为重檐。再依据样式雷图确定其为三开间,最后从总图上,依据早先确定的主殿和前后穿堂配殿的尺度来确定东西配毁的尺度(图15)。

4.2.4方亭复原设计

根据前文中确定的方亭位置,同时,将海岳开襟和北海团城比较,海岳开襟湖心岛的直径约为78米,团城的尺寸大概为77×82米,两者相近。而团城的东罩门在整体中的位置和功能都相近,所以推测海岳开襟的方亭与团城的东罩门一样都为一开间,且开间为3800毫米左右。查阅资料,发现承德避暑山庄的芳渚临流亭形式为一开间的重檐方亭,可以借鉴(图16)。

4.2.5游廊复原设计

查阅了北海和承德避暑山庄的所有游廊,例如:北海琼岛的延廊,一面是水景一面是建筑的情况下,游廊都是临水的一面为栏杆而另一面则是实墙,所以海岳开襟中的游廊也采用同样的形式(图17)。

4.2.6牌楼复原设计

据《清代档案史料——圆明园》记载“乾隆四十六年十二月初二...牌樓四座,每座三間,換安柱子四根,挑換額枋、機拽枋、斗科、花板、雀替、拆安夾杆、鑲杆、噙口等石,拆瓦停頭,添補琉璃脊瓦料一成。”可知四个牌楼分别位于湖心岛的四个码头上,为三开间,考虑到海岳开襟整个建筑群气势恢宏,所以牌楼采用七楼的形式,具体细节参考了圆明园四十景图中《鸿慈永祜图》中的牌楼(图18)和昆明湖南岸的云辉玉宇牌楼(图19),以此得出具体复原设计图(图20)。

第五章 景观层次中的园林艺术

5.1强化轴线,中轴对称

海岳开襟岛位于湖心之中,圆岛直径约90米,本景的四角方位上,建有多处点景亭斋。与海岳开襟岛共同形成“一心四点”的景观片区。

当年皇帝及其后妃人等,沿着福海东岸弯曲的山道,穿过明春门,从圆明园进入长春园时,迎面就是流香渚,这是一座重檐方亭。透过此亭可见海岳开襟。由此处泛舟至海岳开襟岛登至正楼,即整个片区制高点,可远眺西岸半月台,从而形成明春门——流香渚——海岳开襟——半月台这一东西景观轴线(图21)。在此基础上,海岳开襟主殿与岛上其他建筑建筑组群共同形成中轴对称,向心式布局,再次强化这条东西向景观轴线。

图21:海岳开襟景区东西景观轴线

5.2适当围合,空间渗透

整个圆形岛屿仅在南北方亭两侧设部分弧形游廊,在形状上贴合圆形岛屿,作为弧形形成包围之势,营造出包围的感觉,同时留下部分开敞空间,形成半围合空间,使岛内建筑与湖面景色相渗透,此外,弧形游廊与廊外景色形成框景,同时也是岛内建筑人文景观与岛外湖面自然景观的过渡空间,进一步丰富了整个片区的空间层次。

四向牌楼进一步呈围合之势,通过补形限定出圆形岛屿空间,这种虚空间与岛上殿阁内部形成的实空间相互穿插,共同丰富了岛内整体空间体验。

5.3方圆美学

海岳开襟建于圆形台基之上,且台基为两层,重复圆形图案,南北侧弧形游廊进一步强调圆形母题,圆形的台基形状从宗教精神层面诠释了中国传统文化中“天”于“圆”的神秘关系,充分象征着”天“的内涵,而主体建筑轮廓大体呈方形生动诠释了“地”与“方”的神秘关系,进一步象征着“地”的内涵,方圆结合无不体现出中国传统文化中“天圆地方”的宇宙观和“外圆内方”的处世之道[5]。由此可见,海岳开襟中的建筑形式与其精神内涵是密不可分的。这种实用性与精神性的融合为建筑带来了更为丰富的美学体验。

5.4“ 大与小”禅宗思想下的“繁与简”和“ 虚与实”

这里说的“大与小”是禅宗思想影响下的以小见大,咫尺山林的园林空间。“小”是客观的,指园林规模的小,“大”是主观的,指人的空间感受的大,海岳开襟岛面积相比其他水中仙岛面积较小,在如此紧凑的空间中何以以小见大?大致采用两种手法,手法一:“繁与简”的运用,在禅宗看来,规定性越少,想象空间越大,由乾隆时期平面可见,主体建筑采用较复杂的四面出重檐抱厦形式,则为“繁”,而整个海岳开襟岛建筑密度较低,主殿南北侧仅用部分弧形建筑稍作围合,且主殿东西侧未建配殿,即为“简”,为观“繁”留有足够空间,通过简繁相衬,来触发观者内心感受,从而达到超脱空间限定的审美感受。第二种:“虚与实”的运用,海岳开襟岛内中心建筑为“实”,四周游廊和牌坊为“虚”,从岛中心延伸到湖面依次形成“实”、“虚”、“无”的逐步过渡,从而以“虚”衬“实”来达到内心境界的以“小”衬“大”,因此海岳开襟主体建筑体量被无形放大,让观者感受到超越视觉感受的心灵震撼。

5.5“移天缩地”——多类型建筑相结合

中国古典园林常采用“移天缩地”的艺术手法,其本意是指将自然中的景象经过简化提炼,在园林中得以体现,而海岳开襟中的“移天缩地”是指将中国传统园林中出现的各种建筑要素集于一体[6],比如在岛中心主阁之外南北侧设配殿,再在四角建重檐方亭四座,并通过南北两侧弧形游廊相连,圆岛四面分设码头并立牌坊一座,整个岛内集阁、殿、亭、廊、牌坊多种建筑类型于一体,形成了丰富的空间形式和景观层次。站在海岳开襟一层内向南或北望,视线穿过配殿明间,牌坊,落在远处湖面,增强了整个视觉景深,并且使各个类型的建筑空间互相融合渗透,从而达到“移天缩地”的丰富且和谐的空间感受。同时”移天缩地“也恰恰反映了前文所提的”以小见大“的空间原则。

5.6形势说下的视线分析

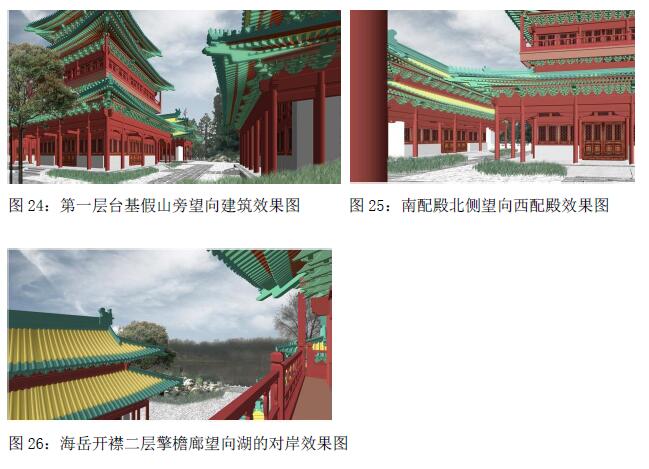

形势说是指中国古代建筑理论思维方面。对于建筑外部空间设计,实际上就是运用建筑形体及其他环境景观构成要素,运用风水形势学"的概念,探究外部空间艺术的处理。例如站在一层台基最边缘望向主殿的视距与主殿建筑高度为2:1,仰角27度(图22),从效果图可见空间围合感适中,这样整栋建筑立面构图及其细部一目了然(图23)。

若在第一层台基假山旁看建筑,能感受到建筑之间的呼应关系,且能清楚看到建筑细部和图样(图24)。在南配殿北侧望向西配殿可以感受到建筑之间的相互关系:屋檐的交错、空间的渗透、高低的错落(图25)。若在海岳开襟二层擎檐廊往湖的对岸看,能明确望见海岳开襟岛位于湖中心与周围环境起到统摄作用,而周围环境也以一个恰当的尺度维持着与海岳开襟主岛的和谐关系(图26)。由于海岳开襟是根据仙境瀛海仙山作为题材,使得海岳开襟颇具“仙气”,烟雨天或清晨,白雾蒙蒙,似真似幻,犹如海市蜃楼,仙岛福地。站在海岳开襟的最高层,园内景色更是一览无余,让人心胸开阔,美不胜收。因此海岳开襟既是美景胜地更是观景佳地。

图 1: 作者自摄

图 2: 蒋昱程绘制

图 3: 蒋昱程绘制

图 4: 蒋昱程绘制

图 5: 蒋昱程绘制

图 6: 首都博物馆藏

图 7: 首都博物馆藏

图 8: 北京大学图书馆藏

图 9: 北京大学图书馆藏

图 10: 北京大学图书馆藏

图 11: 蒋昱程绘制

图 12: 陈渊绘制

图 13: 蒋昱程绘制

图 14: 陈渊绘制

图 15: 陈渊绘制

图 16: 蒋昱程绘制

图 17: 蒋昱程绘制

图 18: 首都博物馆藏

图 19: 首都博物馆藏

图 20: 蒋昱程绘制

图 21: 陈渊绘制

图 22: 陈渊绘制

图 23: 陈渊绘制

图 24: 陈渊绘制

表 1: 林芷伊绘制

表 2: 林芷伊绘制

表 3: 蒋昱程、林芷伊绘制

参考文献:

[1] 胡丹秀.《中国传统园林岛屿理景研究》[J].古建园林技术, 2021.10:78.

[2] 秦雷.《清漪园中的曼陀罗坛城建筑治镜阁研究》[C].中国紫禁城学会论文集,2007.10.

[3] 彭一刚.《中国古典园林分析》[M].北京:中国建筑工业出版社,1986.

[4] 李海涛.《“外八庙”建筑与藏传佛教》[J].世界宗教文化,1997.06:42-44.

[5] 吴隽宇,肖艺.《从中国传统文化观看中国园林》[J].中国园林,2001.03:84-86.

[6] 欧鸥,孟祥彬.《中国古典园林中的“移天缩地”解析》[J].安徽农业科学,2008.04.

注释:

1) 《清代档案史料——圆明园》中乾隆四十七年的修缮记录:“海嶽開襟三覆檐四出軒正樓一座,下檐四面,每面各顯五間,中層四面,每面各顯三間,上層四面,每面各顯三間,三重檐,二廡座,安斗科天花,頭停十字脊。四面重檐抱廈四座。每座二重檐,一廡座,安斗科天花,歇山成造。今中層周圍添做庑座擎檐廊,添安同柱、抹角梁、大額枋、斗科、擎檐柱、簾籠枋、摺柱、花板、原舊廡座拆換大承重楞木,挑換裡圍斗科,抱廈大木挑牮撥正,墩接簷柱,俱拆瓦頭停,挑換椽望、山花博縫,樓板中層換安琵琶欄杆……”