结构年深仿惠山

——从宏观格局看乾隆帝写仿寄畅园

蔡燕丹 许 慧 朱 蕾

摘要:通过对史料的梳理和测绘数据结果,分析寄畅园、惠山园、廓然大公的山水格局,以山的尺度、水的流向、水的尺度和佛教元素四个方面辨析三者的异同,在宏观层面探讨乾隆仿写寄畅园时所捕捉的环境关系。

关键词:寄畅园;惠山园;廓然大公;写仿

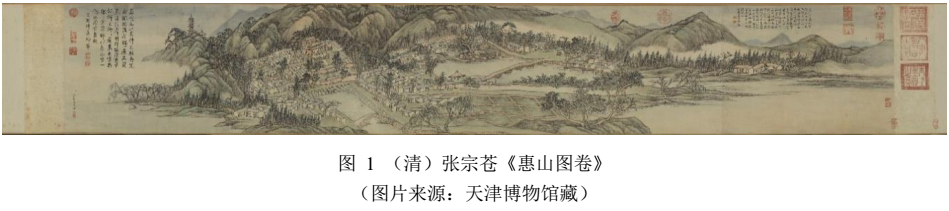

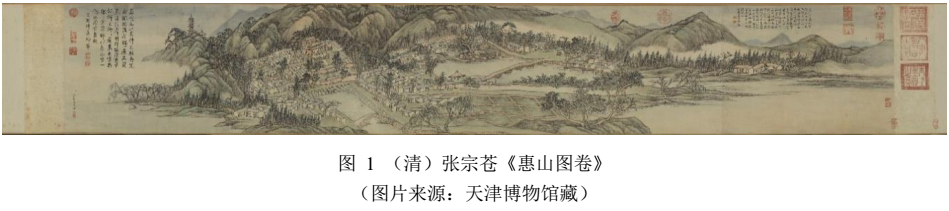

“山贵有脉,水贵有源,脉源贯通,全园生动。”[1]山水格局是园林的灵魂。惠山园和廓然大公是乾隆写仿寄畅园山水格局建造的两个皇家园林。乾隆《惠山歌题张宗苍画》诗曰:“惠山之泉人所闻,惠山之山我亦欣。” 表达其对惠山山水景致的喜爱。从“山泉爱吴下,位置学秦家。韶节过今日,梁溪不我遐”一诗可以看出寄畅园的山水格局是惠山园写仿的主要内容之一。在嘉庆皇帝看来,廓然大公“结构年深仿惠山”,廓然大公也是以寄畅园的结构格局为仿写内容。本文依据史料梳理和测绘数据,在宏观层面探讨乾隆仿写寄畅园时所捕捉的环境关系。

1 山的尺度

选址是园林建设程序的起点,山林地是造园的最佳之地。寄畅园前身为秦金的“凤谷行窝”,秦金作《筑凤谷行窝成》诗曰:“峰高看鸟度,径僻少人过。清梦泉声里,何缘听玉珂。”从“峰高”和“泉声”可以看出山林和泉水是秦金选址造园的关注点。

寄畅园位于惠山和锡山山脚下的山林地中。据明邵宝《慧山记》记载:“慧山……由蜀楚宛转相乘历天目而来,至是峰九起,故曰九龙。泉出龙首为第一峰。”惠山在寄畅园的西侧,自东北向西南绵延,其中二泉所在的位置名为头茅峰,海拔 172 米,和寄畅园的直线距离S1约800米,高差ΔH1 约160米,ΔH1/S1≈0.2;从寄畅园的位置向西南望去,惠山垂直面宽L1约3500米,L1/S1≈4.4,垂直视角10°,水平视角 100°。锡山在惠山和寄畅园的东南方向,海拔74米,为惠山东脉断处凸起的小山峰,最高点和寄畅园的直线距离S2约500米, 高差ΔH2 约 62 米, 垂直面宽 L2 约500米,H2/S2≈0.1,L2/S2≈1.0,垂直视角 5°,水平视角 60°。惠山的水平视角较大,作为园林的背景面,而锡山则作为一个景观点。

中国山水画画论指导了文人的造园活动[3],画论中山的“三远”审美倾向同样适用于园林审美。“自下而仰其巅曰高远”,寄畅园看向惠山的垂直视角为10°,而距离又较远,因此烘托了惠山的“高远”之意。“由前至后可造深远之势”,“深远之意重叠”,寄畅园内西边的平地堆起一个高约 4.5 米的山墩,山墩的高度和对岸的垂直视角为 10°,和惠山的视角相近,是惠山向园内纵深方向的延伸;山墩上栽植了高度层次丰富的植物,惠山藏于其后,表达“深远”之意。“自近而望其远曰平远”,嘉树堂南边的锦汇漪水面南北狭长,乾隆描绘从寄畅园看向锡山时的视觉移动:“水云佳趣罨檐楹,过雨林岚满目清。……今日锡山姑且置,间间塔影见髙标。”由嘉树堂向东南仰望锡山,视线由低处的水面到建筑植物到高处的龙光塔,形成一个低近高远、层次丰富的视觉通廊,营造锡山“平远”之意(见图 2)。

乾隆十六年(公元 1751 年),乾隆南巡至寄畅园,“喜其幽致,揣图而归”,在清漪园中择一处空地写仿寄畅园造园,并根据写仿对象取名“惠山园”。乾隆诗曰:“寿山东障枕长渠,既窈而深清复舒。”惠山园选址在万寿山的东麓,从万寿山前空旷的水域进入这个围合的园中园空间, 更显此处的清静幽深;从狭窄的后溪河进入园林,宽阔的水面又令人豁然开朗[4]。惠山园北部和东部有土丘和巨大岩石形成的北山,山体与万寿山平行,似万寿山在东部的余脉,北山可以看作是万寿山在园林空间中的横向延续。万寿山的ΔH3/S3≈0.1,L3/S3≈0.5,水平视角30°,垂直视角5°,和锡山的视角相近;北山的ΔH4/S4≈0.2,L4/S4≈1.1,垂直视角 10°, 水平视角 80°,和惠山的视角相近。虽然万寿山山势相对北山较大,但其侧面山脊线指向惠山园,在前景水池的衬托下形成了“平远”的意境,和锡山一样成为了园林借景中的景观点;北山虽平,横看成岭,成为了和惠山一样的背景面。因此,惠山园将主水体改为东西走向,和背景面北山平行。北山低矮连绵,虽缺少惠山“高远”的意境,但空间比寄畅园开朗了许多。

廓然大公位于圆明园福海景区内,是一座独立的园中园,前身为深柳读书堂,因为已经有了一定的建设基础,所以廓然大公的园林个性更加明显。圆明园本是是平地起园,因此廓然大公的周边没有其它两个园林优异的自然山林资源可凭借,因此廓然大公将改建的重点放在了内部景观的营造上。在平地沼泽之中,由挖渠凿池堆起的土岗连绵起伏,形成了廓然大公的山地基础[5]:土岗绕园林一周,高差在 5-15 米之间,形成“平冈迥合”的局面,围合出一个较为开阔的独立园林空间(见图 3)。“深柳读书堂”之时(见图 4)园中建筑稀少,景观疏朗,水面南岸中轴对称双鹤斋和廓然大公殿奠定了园林安静肃穆的基调,决定了园林主景的方位。此时的北岸平坦开阔,仅一水渠自西北的平冈流出,向南汇至中央水池之中,有“平远冲融”之境。乾隆十九年开始改建,在水池北岸建造假山,拉近了北部的山体和南部主体建筑之间的距离(见图5,图6)。《圆明园四十景图-廓然大公》(见图 7)画中夸张了西山岗的高度,以表达西边山林“高远”之意,再将视线从廓然大公引至西北角凸起的高峰和峰顶的眺远亭。通过乾隆描绘眺远亭的诗句“信遥乎一目那穷,欵而况指当前泰,山犹蔽眼斯不宜,畅欤深思识展转”,可以看出廓然大公北面景致宽旷,低景水面方正空旷,中景假山和水体平行展开,西北角最远处亦有眺远亭作为高点,形成了低近高远的视觉空间,景观层次丰富,营造“深远”的意境(见图 8)。

表 1 山的比例和尺度对比①

2 水的流向

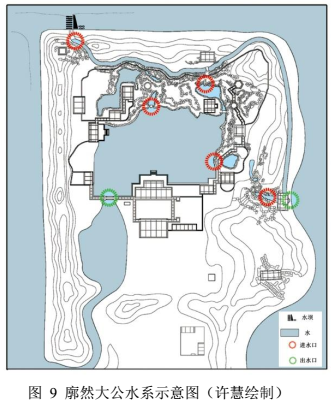

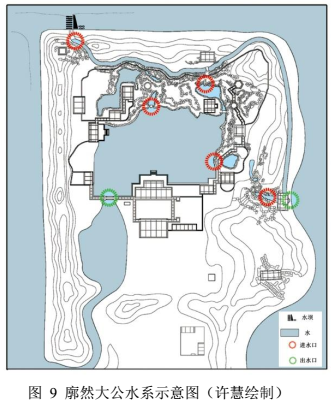

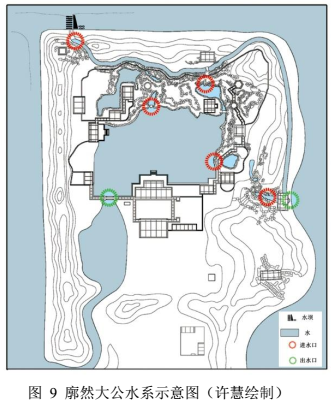

山的形势决定了水的走势,寄畅园总体地势西高东低,由惠山向西南渐低,惠山本身以泉闻名,水系发达。乾隆喜爱寄畅园由草石古木组成的清幽之境,其最亦在泉。寄畅园的水源自惠山天下第二泉,园林的入水口有西、南两个,西经八音涧至锦汇漪,南经卧云堂前溪道过先月榭至锦汇漪,最后由镜池流出园外,沿寺塘泾汇入大运河[6]。西入口的水系和西部的假山关系十分密切,形成一个明溪暗渠相结合、山形水势相作用、脉源贯通的生动整体。清漪园是北京西郊三山五园水利工程其中的一环,惠山园的水源远可追溯至玉泉山,沿万寿山脚由清漪园的后湖在园林的西北方向进入园中,分为玉琴峡和清琴峡两路,玉琴峡与北部的假山相互结合作用,形成主体水面和各处小池并置的水体空间。廓然大公入水口位于园林的西北部,出水口在西南的规月桥和东部的山涧。西北入水口的水流进入园林之后沿着北部平冈的山脚向东流,经由多个暗渠进入主体水面(见图 9)。乾隆改建时将南北两条水系连接起来,使水体景观层次变得更加丰富[7]。

寄畅园、惠山园和廓然大公在主体水面的入水口处都加入了泉石视听结合的设计。秦燿诗曰:“隔坞清风来,声声戛寒玉。”描绘了触觉体验和声音享受结合的场景(见图10)。从《清高宗南巡名胜图·秦园》图中可以看到,八音涧中建有一座梅亭以观、听山泉(见图 11)。以寄畅园的八音涧为写仿原型,乾隆建造了惠山园的玉琴峡和廓然大公的韵石淙。乾隆诗曰:“或戛鸣球或抟弦,林泉趣也中宫县。烟霞岭畔依稀似,坐石临流忆去年。”此处的“依稀似”说明了这里的景致和寄畅园有所相同,乾隆建了一处水乐亭用来观赏景色和聆听泉声。在描绘廓然大公韵石淙的景色时,乾隆写道:“迸水摐摐下石矶,八音繁会太音稀。”“八音”二字点出了韵石淙和八音涧的潜在联系。廓然大公的山石和泉水的结构和景致与寄畅园十分相似。乾隆诗有“左顾飞瀑,右挹云林”,“林光泉韵无非秀,都付山亭秀占全”,此中的飞瀑、泉韵指代的都是韵石淙,可以看出乾隆在韵石淙旁同样也建了一座亭子用来欣赏泉水和山林。据《钦定日下旧闻考》记载的“披云径又西有亭启秀,又西稍南为韵石淙”,说明了韵石淙和启秀亭之间的位置关系。乾隆描绘启秀亭时用“山巅笠亭孤标秀出”,可以看处启秀亭的位置是立于山巅的,是在一定高度上听泉石之声。中国古典园林中有不少水声景,常通过地形高差、山石堆叠或者天然山泉产生声音,以植物、山石、墙体等要素对水声景点进行不同程度的围合,并且大多以亭子为声音最佳接收点。其空间营造手法与现代声学理论有所契合,在启秀亭也是如此。除了水流的直射声,还有经过山石岩壁的反射声,提高了声音的均匀度;四周种植林木,避免外界噪音的干扰,亦可吸收部分流水声,不至向外扩散,使声音更有环绕感(见图 12)。

3 水的尺度

乾隆在第二次南巡的时候诗曰:“清幽已擅毘陵境,规写曾教万寿山。一沼一亭皆曲肖,古柯终觉胜其间。”说明了惠山园对寄畅园水体和建筑的写仿。寄畅园、惠山园、廓然大公的主要建筑物都是围绕中间的水体建造的(见图13),水是园林中最灵动的元素,可以表达不同的园林意境。从水体的面积看,寄畅园的水体面积最小,廓然大公的水体面积最大;从水体和对景假山的占地面积比看,寄畅园约为1:1,惠山园约为2:1,廓然大公约为 2:1;从主体水面的长宽比看,寄畅园南北狭长,比例约为 3:1,惠山园东西走向的水体长宽比约为 3:1,廓然大公约为 2:1(见图 14)。寄畅园山和水的距离更近,环境更加幽深。惠山园的主体水面比例和寄畅园近似,但是惠山园的水面在东侧向南曲折出一个较大较方正的水域,空间变得更加宽阔。廓然大公北部的水面方正,水体面积更大, 乾隆《廓然大公》诗曰:“后凿曲池,有蒲菡萏。长夏高启北窗,水香拂拂,真足开豁襟颜。”“开豁襟颜” 四字表达了廓然大公豁然开朗的意境。

4 佛教元素

清代皇家园林中基本都会包含和宗教有关的建筑,其中又以汉地佛教和藏传佛教居多,礼佛是清代皇室的日常活动。寄畅园在惠山寺的左侧,为惠山寺的青龙之地,乾隆作的诗句“随喜禅心依佛寺,已看芳意动春山。过墙便是青莲宇,可得敲吟忘此间”,“秦园萧寺相邻近,水阁云窓小憇中”,“右厢去礼梵王宫”都表明了寄畅园邻梵的位置特征。另外还有许多诗句说明了游览寄畅园和礼佛活动之间的关系,如“小憇便当移跸去,一声定磬下花宫”,“书堂小憩传清跸,欲趂佳辰礼梵宫”,其中的“花宫”和“梵宫”都指代惠山寺,从诗句可以看出,寄畅园只是乾隆礼佛路上的驻跸之所。惠山园西边的万寿山上也有大报恩延寿寺和佛香阁、须弥灵境等宗教建筑群;廓然大公的西边亦有舍卫城佛教建筑群,圆明园中总有宗教景点20处[8],凸显了宗教活动在清代皇家活动中的重要性。

5 总结

清代皇家园林兴建活动十分兴盛,展现了对江南园林有机的写仿。根据乾隆御制诗和对整体环境的分析可以看出,惠山园和廓然大公这两处写仿不是简单的临摹仿制,而是在山水格局的写仿基础上,通过山水体验和意境感受进行了再创造,用不同的手法发挥各自的资源优势,弥补地理上的缺陷,适应不同地区气候的要求,形成皇家园林的特色,是“山水阴”到“廓然”的意境转变(见图 15)。

参考文献:

[1] 陈从周.说园.同济大学学报.1978 年(02):90-94.

[2] 贾珺.圆明三园写仿景观续说[C]//圆明园学刊第八期——纪念圆明园建园300周年特刊.2008.

[3] 彭一刚.中国古典园林分析[M].中国建筑工业出版社,1986:7-9.

[4] 刘珊珊,黄晓.乾隆惠山园写仿无锡寄畅园新探[J].建筑学报, 2019, 000(006):99-103.

[5] 齐羚.中国园林筑山设计理法研究——有真为假,做假成真[D].北京:中央美术学院.2015.

[6 郭良辰.中国古典园林的写仿创作现象研究[D].北京:中央美术学院.2016.

[7] 郭奥林,张凤梧.圆明园新识之廓然大公[J].建筑与文化, 2018, 000(003) : 139-141.

[8] 方晓风.圆明园宗教建筑研究[J].故宫博物院院刊, 2002, 000(001): 39-49.

*蔡燕丹、许慧、朱蕾:天津大学建筑学院。

[1] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷三十四.惠山歌题张宗苍画.文渊阁四库全书电子版.

[2] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷六十.惠山园.文渊阁四库全书电子版.

[3]《清仁宗御制诗集》初集卷一《廓然大公》诗:“结构年深仿惠山,名园寄畅境幽闲。”

[4] 计成《园冶·相地》:“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。”

[5] “慧” 同“惠”,现名为惠山。

[6] 清代《芥子园画谱·山石谱》,“三远”为“高远、深远、平远”。

[7] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷七十一.寄畅园杂咏.文渊阁四库全书电子版.

[8] (清)清高宗.钦定日下旧闻考[M].卷八十四.御提惠山园八景诗有序.文渊阁四库全书电子版.

[9] (清)清高宗.御制诗集[M].三集卷十.惠山园.文渊阁四库全书电子版.

[10] (清)清高宗.御制诗集[M].初集卷二十二.廓然大公.文渊阁四库全书电子版.

[11] (清)清高宗.御制诗集[M].五集卷六十二.眺远亭.文渊阁四库全书电子版.

[12] 垂直、水平视角的基准:寄畅园知鱼槛,惠山园水乐亭,廓然大公殿。

[13] 乾隆《惠山歌题张宗苍画》:“惠山之泉人所闻,惠山之山我亦欣。”

[14] 出自秦燿《寄畅园二十咏·清籞》。

[15] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷七十六.再题惠山园八景:水乐亭.文渊阁四库全书电子版.

[16] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:韵石淙.文渊阁四库全书电子版.

[17] 《清仁宗御制诗集》初集卷一《廓然大公》诗:“结构年深仿惠山,名园寄畅境幽闲。”

[18] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:启秀亭.文渊阁四库全书电子版.

[19] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:启秀亭.文渊阁四库全书电子版.

[20] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷六十八.寄畅园叠旧作韵.文渊阁四库全书电子版.

[21] (清)清高宗.御制诗集[M].三集卷二十.寄畅园再迭旧韵.文渊阁四库全书电子版.

[22] (清)清高宗.御制诗集[M].四集卷六十九.游寄畅园再迭丁丑旧作韵.文渊阁四库全书电子版

[23] (清)清高宗.御制诗集[M].五集卷四.游寄畅园三叠丁丑旧作韵.文渊阁四库全书电子版.

结构年深仿惠山

——从宏观格局看乾隆帝写仿寄畅园

蔡燕丹 许 慧 朱 蕾

摘要:通过对史料的梳理和测绘数据结果,分析寄畅园、惠山园、廓然大公的山水格局,以山的尺度、水的流向、水的尺度和佛教元素四个方面辨析三者的异同,在宏观层面探讨乾隆仿写寄畅园时所捕捉的环境关系。

关键词:寄畅园;惠山园;廓然大公;写仿

“山贵有脉,水贵有源,脉源贯通,全园生动。”[1]山水格局是园林的灵魂。惠山园和廓然大公是乾隆写仿寄畅园山水格局建造的两个皇家园林。乾隆《惠山歌题张宗苍画》诗曰:“惠山之泉人所闻,惠山之山我亦欣。” 表达其对惠山山水景致的喜爱。从“山泉爱吴下,位置学秦家。韶节过今日,梁溪不我遐”一诗可以看出寄畅园的山水格局是惠山园写仿的主要内容之一。在嘉庆皇帝看来,廓然大公“结构年深仿惠山”,廓然大公也是以寄畅园的结构格局为仿写内容。本文依据史料梳理和测绘数据,在宏观层面探讨乾隆仿写寄畅园时所捕捉的环境关系。

1 山的尺度

选址是园林建设程序的起点,山林地是造园的最佳之地。寄畅园前身为秦金的“凤谷行窝”,秦金作《筑凤谷行窝成》诗曰:“峰高看鸟度,径僻少人过。清梦泉声里,何缘听玉珂。”从“峰高”和“泉声”可以看出山林和泉水是秦金选址造园的关注点。

寄畅园位于惠山和锡山山脚下的山林地中。据明邵宝《慧山记》记载:“慧山……由蜀楚宛转相乘历天目而来,至是峰九起,故曰九龙。泉出龙首为第一峰。”惠山在寄畅园的西侧,自东北向西南绵延,其中二泉所在的位置名为头茅峰,海拔 172 米,和寄畅园的直线距离S1约800米,高差ΔH1 约160米,ΔH1/S1≈0.2;从寄畅园的位置向西南望去,惠山垂直面宽L1约3500米,L1/S1≈4.4,垂直视角10°,水平视角 100°。锡山在惠山和寄畅园的东南方向,海拔74米,为惠山东脉断处凸起的小山峰,最高点和寄畅园的直线距离S2约500米, 高差ΔH2 约 62 米, 垂直面宽 L2 约500米,H2/S2≈0.1,L2/S2≈1.0,垂直视角 5°,水平视角 60°。惠山的水平视角较大,作为园林的背景面,而锡山则作为一个景观点。

中国山水画画论指导了文人的造园活动[3],画论中山的“三远”审美倾向同样适用于园林审美。“自下而仰其巅曰高远”,寄畅园看向惠山的垂直视角为10°,而距离又较远,因此烘托了惠山的“高远”之意。“由前至后可造深远之势”,“深远之意重叠”,寄畅园内西边的平地堆起一个高约 4.5 米的山墩,山墩的高度和对岸的垂直视角为 10°,和惠山的视角相近,是惠山向园内纵深方向的延伸;山墩上栽植了高度层次丰富的植物,惠山藏于其后,表达“深远”之意。“自近而望其远曰平远”,嘉树堂南边的锦汇漪水面南北狭长,乾隆描绘从寄畅园看向锡山时的视觉移动:“水云佳趣罨檐楹,过雨林岚满目清。……今日锡山姑且置,间间塔影见髙标。”由嘉树堂向东南仰望锡山,视线由低处的水面到建筑植物到高处的龙光塔,形成一个低近高远、层次丰富的视觉通廊,营造锡山“平远”之意(见图 2)。

乾隆十六年(公元 1751 年),乾隆南巡至寄畅园,“喜其幽致,揣图而归”,在清漪园中择一处空地写仿寄畅园造园,并根据写仿对象取名“惠山园”。乾隆诗曰:“寿山东障枕长渠,既窈而深清复舒。”惠山园选址在万寿山的东麓,从万寿山前空旷的水域进入这个围合的园中园空间, 更显此处的清静幽深;从狭窄的后溪河进入园林,宽阔的水面又令人豁然开朗[4]。惠山园北部和东部有土丘和巨大岩石形成的北山,山体与万寿山平行,似万寿山在东部的余脉,北山可以看作是万寿山在园林空间中的横向延续。万寿山的ΔH3/S3≈0.1,L3/S3≈0.5,水平视角30°,垂直视角5°,和锡山的视角相近;北山的ΔH4/S4≈0.2,L4/S4≈1.1,垂直视角 10°, 水平视角 80°,和惠山的视角相近。虽然万寿山山势相对北山较大,但其侧面山脊线指向惠山园,在前景水池的衬托下形成了“平远”的意境,和锡山一样成为了园林借景中的景观点;北山虽平,横看成岭,成为了和惠山一样的背景面。因此,惠山园将主水体改为东西走向,和背景面北山平行。北山低矮连绵,虽缺少惠山“高远”的意境,但空间比寄畅园开朗了许多。

廓然大公位于圆明园福海景区内,是一座独立的园中园,前身为深柳读书堂,因为已经有了一定的建设基础,所以廓然大公的园林个性更加明显。圆明园本是是平地起园,因此廓然大公的周边没有其它两个园林优异的自然山林资源可凭借,因此廓然大公将改建的重点放在了内部景观的营造上。在平地沼泽之中,由挖渠凿池堆起的土岗连绵起伏,形成了廓然大公的山地基础[5]:土岗绕园林一周,高差在 5-15 米之间,形成“平冈迥合”的局面,围合出一个较为开阔的独立园林空间(见图 3)。“深柳读书堂”之时(见图 4)园中建筑稀少,景观疏朗,水面南岸中轴对称双鹤斋和廓然大公殿奠定了园林安静肃穆的基调,决定了园林主景的方位。此时的北岸平坦开阔,仅一水渠自西北的平冈流出,向南汇至中央水池之中,有“平远冲融”之境。乾隆十九年开始改建,在水池北岸建造假山,拉近了北部的山体和南部主体建筑之间的距离(见图5,图6)。《圆明园四十景图-廓然大公》(见图 7)画中夸张了西山岗的高度,以表达西边山林“高远”之意,再将视线从廓然大公引至西北角凸起的高峰和峰顶的眺远亭。通过乾隆描绘眺远亭的诗句“信遥乎一目那穷,欵而况指当前泰,山犹蔽眼斯不宜,畅欤深思识展转”,可以看出廓然大公北面景致宽旷,低景水面方正空旷,中景假山和水体平行展开,西北角最远处亦有眺远亭作为高点,形成了低近高远的视觉空间,景观层次丰富,营造“深远”的意境(见图 8)。

表 1 山的比例和尺度对比①

2 水的流向

山的形势决定了水的走势,寄畅园总体地势西高东低,由惠山向西南渐低,惠山本身以泉闻名,水系发达。乾隆喜爱寄畅园由草石古木组成的清幽之境,其最亦在泉。寄畅园的水源自惠山天下第二泉,园林的入水口有西、南两个,西经八音涧至锦汇漪,南经卧云堂前溪道过先月榭至锦汇漪,最后由镜池流出园外,沿寺塘泾汇入大运河[6]。西入口的水系和西部的假山关系十分密切,形成一个明溪暗渠相结合、山形水势相作用、脉源贯通的生动整体。清漪园是北京西郊三山五园水利工程其中的一环,惠山园的水源远可追溯至玉泉山,沿万寿山脚由清漪园的后湖在园林的西北方向进入园中,分为玉琴峡和清琴峡两路,玉琴峡与北部的假山相互结合作用,形成主体水面和各处小池并置的水体空间。廓然大公入水口位于园林的西北部,出水口在西南的规月桥和东部的山涧。西北入水口的水流进入园林之后沿着北部平冈的山脚向东流,经由多个暗渠进入主体水面(见图 9)。乾隆改建时将南北两条水系连接起来,使水体景观层次变得更加丰富[7]。

寄畅园、惠山园和廓然大公在主体水面的入水口处都加入了泉石视听结合的设计。秦燿诗曰:“隔坞清风来,声声戛寒玉。”描绘了触觉体验和声音享受结合的场景(见图10)。从《清高宗南巡名胜图·秦园》图中可以看到,八音涧中建有一座梅亭以观、听山泉(见图 11)。以寄畅园的八音涧为写仿原型,乾隆建造了惠山园的玉琴峡和廓然大公的韵石淙。乾隆诗曰:“或戛鸣球或抟弦,林泉趣也中宫县。烟霞岭畔依稀似,坐石临流忆去年。”此处的“依稀似”说明了这里的景致和寄畅园有所相同,乾隆建了一处水乐亭用来观赏景色和聆听泉声。在描绘廓然大公韵石淙的景色时,乾隆写道:“迸水摐摐下石矶,八音繁会太音稀。”“八音”二字点出了韵石淙和八音涧的潜在联系。廓然大公的山石和泉水的结构和景致与寄畅园十分相似。乾隆诗有“左顾飞瀑,右挹云林”,“林光泉韵无非秀,都付山亭秀占全”,此中的飞瀑、泉韵指代的都是韵石淙,可以看出乾隆在韵石淙旁同样也建了一座亭子用来欣赏泉水和山林。据《钦定日下旧闻考》记载的“披云径又西有亭启秀,又西稍南为韵石淙”,说明了韵石淙和启秀亭之间的位置关系。乾隆描绘启秀亭时用“山巅笠亭孤标秀出”,可以看处启秀亭的位置是立于山巅的,是在一定高度上听泉石之声。中国古典园林中有不少水声景,常通过地形高差、山石堆叠或者天然山泉产生声音,以植物、山石、墙体等要素对水声景点进行不同程度的围合,并且大多以亭子为声音最佳接收点。其空间营造手法与现代声学理论有所契合,在启秀亭也是如此。除了水流的直射声,还有经过山石岩壁的反射声,提高了声音的均匀度;四周种植林木,避免外界噪音的干扰,亦可吸收部分流水声,不至向外扩散,使声音更有环绕感(见图 12)。

3 水的尺度

乾隆在第二次南巡的时候诗曰:“清幽已擅毘陵境,规写曾教万寿山。一沼一亭皆曲肖,古柯终觉胜其间。”说明了惠山园对寄畅园水体和建筑的写仿。寄畅园、惠山园、廓然大公的主要建筑物都是围绕中间的水体建造的(见图13),水是园林中最灵动的元素,可以表达不同的园林意境。从水体的面积看,寄畅园的水体面积最小,廓然大公的水体面积最大;从水体和对景假山的占地面积比看,寄畅园约为1:1,惠山园约为2:1,廓然大公约为 2:1;从主体水面的长宽比看,寄畅园南北狭长,比例约为 3:1,惠山园东西走向的水体长宽比约为 3:1,廓然大公约为 2:1(见图 14)。寄畅园山和水的距离更近,环境更加幽深。惠山园的主体水面比例和寄畅园近似,但是惠山园的水面在东侧向南曲折出一个较大较方正的水域,空间变得更加宽阔。廓然大公北部的水面方正,水体面积更大, 乾隆《廓然大公》诗曰:“后凿曲池,有蒲菡萏。长夏高启北窗,水香拂拂,真足开豁襟颜。”“开豁襟颜” 四字表达了廓然大公豁然开朗的意境。

4 佛教元素

清代皇家园林中基本都会包含和宗教有关的建筑,其中又以汉地佛教和藏传佛教居多,礼佛是清代皇室的日常活动。寄畅园在惠山寺的左侧,为惠山寺的青龙之地,乾隆作的诗句“随喜禅心依佛寺,已看芳意动春山。过墙便是青莲宇,可得敲吟忘此间”,“秦园萧寺相邻近,水阁云窓小憇中”,“右厢去礼梵王宫”都表明了寄畅园邻梵的位置特征。另外还有许多诗句说明了游览寄畅园和礼佛活动之间的关系,如“小憇便当移跸去,一声定磬下花宫”,“书堂小憩传清跸,欲趂佳辰礼梵宫”,其中的“花宫”和“梵宫”都指代惠山寺,从诗句可以看出,寄畅园只是乾隆礼佛路上的驻跸之所。惠山园西边的万寿山上也有大报恩延寿寺和佛香阁、须弥灵境等宗教建筑群;廓然大公的西边亦有舍卫城佛教建筑群,圆明园中总有宗教景点20处[8],凸显了宗教活动在清代皇家活动中的重要性。

5 总结

清代皇家园林兴建活动十分兴盛,展现了对江南园林有机的写仿。根据乾隆御制诗和对整体环境的分析可以看出,惠山园和廓然大公这两处写仿不是简单的临摹仿制,而是在山水格局的写仿基础上,通过山水体验和意境感受进行了再创造,用不同的手法发挥各自的资源优势,弥补地理上的缺陷,适应不同地区气候的要求,形成皇家园林的特色,是“山水阴”到“廓然”的意境转变(见图 15)。

参考文献:

[1] 陈从周.说园.同济大学学报.1978 年(02):90-94.

[2] 贾珺.圆明三园写仿景观续说[C]//圆明园学刊第八期——纪念圆明园建园300周年特刊.2008.

[3] 彭一刚.中国古典园林分析[M].中国建筑工业出版社,1986:7-9.

[4] 刘珊珊,黄晓.乾隆惠山园写仿无锡寄畅园新探[J].建筑学报, 2019, 000(006):99-103.

[5] 齐羚.中国园林筑山设计理法研究——有真为假,做假成真[D].北京:中央美术学院.2015.

[6 郭良辰.中国古典园林的写仿创作现象研究[D].北京:中央美术学院.2016.

[7] 郭奥林,张凤梧.圆明园新识之廓然大公[J].建筑与文化, 2018, 000(003) : 139-141.

[8] 方晓风.圆明园宗教建筑研究[J].故宫博物院院刊, 2002, 000(001): 39-49.

*蔡燕丹、许慧、朱蕾:天津大学建筑学院。

[1] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷三十四.惠山歌题张宗苍画.文渊阁四库全书电子版.

[2] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷六十.惠山园.文渊阁四库全书电子版.

[3]《清仁宗御制诗集》初集卷一《廓然大公》诗:“结构年深仿惠山,名园寄畅境幽闲。”

[4] 计成《园冶·相地》:“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。”

[5] “慧” 同“惠”,现名为惠山。

[6] 清代《芥子园画谱·山石谱》,“三远”为“高远、深远、平远”。

[7] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷七十一.寄畅园杂咏.文渊阁四库全书电子版.

[8] (清)清高宗.钦定日下旧闻考[M].卷八十四.御提惠山园八景诗有序.文渊阁四库全书电子版.

[9] (清)清高宗.御制诗集[M].三集卷十.惠山园.文渊阁四库全书电子版.

[10] (清)清高宗.御制诗集[M].初集卷二十二.廓然大公.文渊阁四库全书电子版.

[11] (清)清高宗.御制诗集[M].五集卷六十二.眺远亭.文渊阁四库全书电子版.

[12] 垂直、水平视角的基准:寄畅园知鱼槛,惠山园水乐亭,廓然大公殿。

[13] 乾隆《惠山歌题张宗苍画》:“惠山之泉人所闻,惠山之山我亦欣。”

[14] 出自秦燿《寄畅园二十咏·清籞》。

[15] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷七十六.再题惠山园八景:水乐亭.文渊阁四库全书电子版.

[16] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:韵石淙.文渊阁四库全书电子版.

[17] 《清仁宗御制诗集》初集卷一《廓然大公》诗:“结构年深仿惠山,名园寄畅境幽闲。”

[18] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:启秀亭.文渊阁四库全书电子版.

[19] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷五十七.廓然大公八景有序:启秀亭.文渊阁四库全书电子版.

[20] (清)清高宗.御制诗集[M].二集卷六十八.寄畅园叠旧作韵.文渊阁四库全书电子版.

[21] (清)清高宗.御制诗集[M].三集卷二十.寄畅园再迭旧韵.文渊阁四库全书电子版.

[22] (清)清高宗.御制诗集[M].四集卷六十九.游寄畅园再迭丁丑旧作韵.文渊阁四库全书电子版

[23] (清)清高宗.御制诗集[M].五集卷四.游寄畅园三叠丁丑旧作韵.文渊阁四库全书电子版.

搜索

复制