四宜书屋,圆明园四十景之一,位于福海北边山水间。乾隆中叶改建为安澜园,是一处园中之园。

四宜书屋建于雍正年间,初名春宇舒和。乾隆九年(1744)挂乾隆御书“四宜书屋”匾。清宫画院处原在春宇舒和设有一处分馆,乾隆九年至十三年间,曾传旨着“春宇舒和画画人”绘画西洋楼式灯画片和隔扇画。乾隆二十年(1755),春宇舒和夏馆含清楼失火。后来仿照浙江海宁陈氏隅园大规模改建,陆续建成四宜书屋、葄经馆、采芳洲、飞睇亭、绿帷舫、涵雅斋、无边风月之阁、涵秋堂、烟月清真楼、染霞楼、远秀山房等安澜园十景。

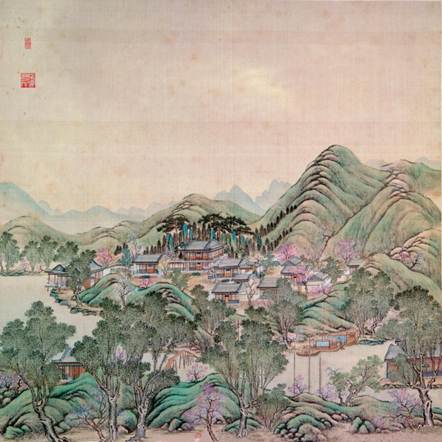

图:圆明园四十景四宜书屋

四宜书屋,为安澜园正殿,三间前后出廊,外檐悬挂雍正帝御书“四宜书屋”匾。书屋为安澜园十景之一,乾隆曾在此留下不少诗句。乾隆二十八年(1763)《题四宜书屋》:“旧屋重修葺,无多点缀为。松窗就老干,菊砌绕新蕤。霜落澄池底,林疏露巘姿。如询即景句,端是与秋宜。”四宜书屋为何取名“四宜”呢?乾隆多次在诗中解释:“春宜花、夏宜风、秋宜月、冬宜雪”;“风花雪月各殊宜,四时潇洒松竹我”;“春夏秋冬无不宜,所宜乐总读书时。”;“夏凉冬暖总相宜,秋月春风更最斯。”由此可看出,四宜书屋是一处与季节契合的绝佳读书处。

乾隆三十八年(1773),安澜园收贮乾隆《重刻淳化阁帖》墨拓一套,用紫檀木殻面套匣盛装。乾隆五十一年(1712),又收贮《西洋楼铜版图》纸图一套。这两套著名法帖和铜版图似皆贮于本园正殿四宜书屋。

关于陈氏隅园及安澜园

陈氏隅园是大学士陈元龙、翰林院编修陈邦直父子,在海宁盐官镇的一座花园。乾隆南巡期间,曾在此园中居住。乾隆第三次南巡后,还把隅园图样带回北京,以便随时观览。乾隆三十年(1765)乾隆第四次南巡再到海宁,住在安澜园。乾隆四十五年(1780)第五次南巡、乾隆四十九年(1784)第六次南巡也都临幸海宁,依旧住在安澜园。

因此,人们据此甚至附会出一段离奇的故事,传说乾隆为海宁陈家的子嗣。从嘉庆、道光朝开始,民间开始广泛流传乾隆帝是陈元龙的儿子。这种说法追溯到康熙五十年(1711)八月十三日,这天雍亲王府中诞生了一名婴儿,雍正帝好友陈元龙家也诞生一名婴儿。因陈元龙将要到广西赴任,雍亲王在王府为陈元龙饯行,席间谈到各家夫人、妃子在同一天生子。雍亲王问:“不知巡抚家生的是公子还是千金啊?”陈元龙答曰:“是公子”。雍亲王沉思片刻,大笑道:“真巧,不如请巡抚将公子遣人抱过府来,让本王与爱妃亲眼看上一看,如何?”陈元龙受宠若惊,当即命人将孩子抱来给王爷和福晋见面。陈元龙回府时,雍亲王才将孩子从内室抱出来,并送了许多贺礼。回府后,陈家人发现自家公子变成了姑娘。久经宦海的陈元龙立刻召集家人匆匆离开京城,前往广西赴任。陈家后人陈其元在所著《庸闲斋笔记》中记述了这场调包传闻。陈元龙老家海宁也流传说,调包回来的这位“公主”在陈家被称为“九小姐”,嫁给蒋廷锡的儿子蒋溥。为此,蒋家在常熟老家建一座“公主楼”,而且乾隆帝得知自己身世后,不单对陈家表达关爱,而且还把陈家的庭园也带回圆明园,让他有亲近老家的感觉。

其实,乾隆皇帝喜爱隅园并赐名“安澜园”,乃是有感于国计民生以及钱塘江大潮的壮观,希望海清河晏,天下太平。乾隆二十七年(1762)乾隆帝第三次南巡,从西湖行宫起程至海宁,在隅园住下。次日清晨,乾隆帝被潮声惊醒,“睡醒恰三更,喧闻万马声。潮来势如此,海晏念徒萦”。乾隆帝当天沿海塘东行到达尖山。从尖山回来,乾隆皇帝仍在园中住下。安详静谧的隅园遥对桀骜不驯的钱塘江潮水,让身在园中的乾隆帝激动不已,当即命人展纸研墨,御笔题写“安澜园”三个大字。

而乾隆在圆明园内仿照海宁隅园建造安澜园,是因为喜欢其园林结构、氛围,同时也是为了寄托“愿四海之内江河之澜皆安”的期盼。其御制《安澜园记》中就有解释:“安澜园者,壬午(按:乾隆二十七年)幸海宁所赐陈氏隅园之名也。陈氏之园何以名御园?盖喜其结构致佳,图以归……就四宜书屋左右前后略经位置,即与陈园曲折如一无二也”。“彼以安澜赐额,则因近海塘,似与此无涉也。然帝王家天下,薄海之内均予户庭也。况予牵念塘工,旬有报而月有图,……安澜之愿,实无时不廑于怀也。由其亭台则思至盐官者,以筹海塘而愿其澜之安也。不宁惟是,凡长江、洪河,与夫南北之济运,清黄之交汇,何一非予宵旰切切关心者?亦胥愿其澜之安也。是则予之以安澜名是园者,固非游情泉石之为,而实蒿目桑麻之计。所为在此,不在彼也。”乾隆三十九年(1774)《四宜书屋》亦云:“图来陈氏隅园景,构筑居然毕肖观。每月奏闻涨沙势,何曾一日忘安澜。”

圆明园研究院整理