王双琳 冉麒麟 张野

(北京交通大学 建筑与艺术学院 北京100044)

摘要:本文通过深入挖掘圆明园中的传统文化,凝练为最抽象的“基因”,再与当下的流行风格相结合。一方面构建起文化基因提取至转译的模型范式,通过对传统文化的显性与隐性因子分析提取要素,在此基础上与双色调、噪点风、剪纸风、国朝风等流行风格相结合,形成以主题、形式、风格为抓手的三轴转译机制,使文创产品的开发变得有据可循。使传统与现代进行激烈碰撞,探讨传统文化“国潮风”盛行时代下的诸多可能。另一方面为建立起圆明园专属的“基因图谱”,可为未来文创产品开发提供参考。使传统的人物、建筑形象从文物中走出来,在拉近历史与当下大众生活的距离的同时,使文化得到真正的活化与传承。

关键词:圆明园;视觉设计;文创设计;基因图谱;文化转译

引言

圆明园作为中国清代大型皇家园林,是我国不可多得的重要文化遗产,汇集了中国传统文化、艺术和技术的精华,蕴含着大量的文物收藏、营造技艺、园林建筑等传统民族文化。文化基因所隐喻的是文化传播和传承所需要的信息载体。文化基因最重要的特征是其从亲代文化到子代文化相似的复制与拷贝能力,强大的文化基因可以保证文化遗传的稳定性、经久性和完整性[1]。希望可以通过圆明园文化基因视觉化转译尝试建立可以通过设计手段呈现传统文化元素的方法流程并构建模型,为拓展创新传统文化资源提供新思路。

一、圆明园文化基因概述

1.圆明园介绍

清代宫廷园林圆明园"万园之园",经过了五朝帝王一百余年的改造和维护而成。在物质文化遗产层面,圆明园收藏着中国历代的文物珍品与历史典籍,汇聚着我国各地的名园风景;在非物质文化遗产层面,它包含着中国古代建筑和园林的施工技术、装潢方法与社会风俗,反映着我国古老的生态环境观,也倾诉了我国近代的屈辱历史,见证着中华民族的光荣和罹难。

文化基因所隐喻的是文化传播和传承所需要的信息载体,刘长林是国内最早论述文化基因的学者,在其发表的《宇宙基因·社会基因·文化基因》一文中提出:文化系统是社会系统中的有机组成部分,自然有其自身的特殊基因,可称为文化基因[2]。各民族传统文化得以保存依赖于文化基因通过各族群遗传不断的丰富发展,维系和传承着大量传统文化精神与内涵。

梳理圆明园物质及非物质文化遗产中的物质性文化基因和意识性文化基因,判别其物质性文化基因为图案符号与实物符号中的造型元素、构图元素、色彩元素、装饰元素等,同时意识性文化基因指图案寓意、历史脉络、精神内涵、风俗习惯等。

二、圆明园文化基因图谱构建

1. 构建原则及研究过程

圆明园文化基因以圆明园人物、建筑、营造技艺与文化内涵为核心,形成鲜明文化特征。关于其设计转译研究,首先要对圆明园文献资料进行归纳分析,汇总圆明园文化构成要素,按照显性及隐性特点对因子进行梳理分类;其次,结合文化基因理论,将圆明园文化的显性基因分为题材、色彩、形态(形象)、技法、肌理等因子;将隐性基因分为精神、内涵、语义等因子。之后对产品实施“文化赋能”“创意赋能”“审美赋能”与“社交赋能”,以达到满足消费需求、引起消费者情感共鸣、升华产品文化价值的目的。以此完成挖掘圆明园基因为原点、因子分类为节点、以圆明园文化赋能为支点并于与流行风格表征探究为衍生点的框架模型构建,并绘制圆明园文化基因图谱(图 1)。

图1. 圆明园基因图谱构建与文创产品设计研究转译过程

2. 圆明园文化基因解构

2.1圆明园文化基因提取

“文化基因工程有四项基本任务 : 在追根溯源的历史求索中寻找文化基因;从全球史观高度评价文化基因;在全球化浪潮中力保文化民族性、传承文化基因;在面向世界、多元文化、综合创新中优化文化基因”[3]。“文化基因图谱”是将文化基因遗传信息进行梳理集合、 提取归类、有序排列、总结规律,从而找到其内部结构及其规律形成图像符号与方法框架以完成对文化基因图谱转译的有效表达。

圆明园以其庞大的建筑规模、巧夺天工的营造技艺、精美的典藏文物、历久弥新的民族文化内涵而闻名世界,因此以构建基因图谱为目的识别提取圆明园文化基因需以建筑景观、宫廷绘画、皇家文化等人文内涵和价值表现 。

图2.圆明园文化元素

2.2圆明园文化基因显性因子

由于圆明园历史特殊性从遗留建筑实物中很难提取元素,因此挖掘圆明园文化基因需要依靠绘画这一载体。强化圆明园文化基因图谱视觉识别性的关键是把握圆明园文化表征因子中的内容题材和色彩两大类,是可以直接通过既定载体展现出来的视觉化表象因素。而圆明园文化是清朝文化的缩影,因此梳理圆明园文化基因要从清代绘画艺术、建筑造型特点入手,绘画作品与建筑能反映一个朝代的审美趋向,清代宫廷绘画作品大致可以分成纪实绘画、装饰绘画、历史题材绘画和宗教绘画四大类。清代的宫廷绘画不同于其他朝代,那就是纪实性绘画特别突出,数量多且质量也高[1]。因此提取圆明园文化显性因子时,主要以清代绘画作品为依据(表1)。

表1.圆明园文化基因色彩因子提取

2.3圆明园文化基因隐性因子

圆明园文化基因隐性因子主要蕴含了清代宫廷文化精神内涵,分析圆明园所代表的清代文化精神当以圆明园四十景景题为例。《圆明园四十景》中的景题是对园内四十处景观的命名。虽然每个景题所点出的园林景致、意蕴、内涵等各不相同,但其本质皆是将园林相关的客体事实转化为语言符号的过程[4]。

“音、形、意”是景题构成的关键要素,景题以“意”发“音”、以“音”传 “意”,以“意”绘“形”、以“形”达“意”,带给人景名中有景色、景观中有感悟的诗意体验。“意”是景题视觉化的底层设计依据和隐性设计因子(表2)[5]。对四十景题进行分类,大致分为五类:1.表达名山风景、田园风光如:上下天光、别有洞天;2.展现皇家气势如:正大光明、勤政亲贤;3.宗教希冀如;慈云普护、鸿慈永祜;4.展现皇室日常及休闲娱乐如:山高水长、映水兰香等;5.展现清代文化如:茹古涵今、四宜书屋、澡身浴德等。

关于圆明园文化基因隐性因子的转化需要针对圆明园文化建筑、叙事、主题和精神四类基因图谱,参考其绘画作品构图着色及其所蕴含的精神内涵进行设计。

表2.《圆明园四十景》景题分类

3. 基于圆明园文化基因视觉风格表征设计探究

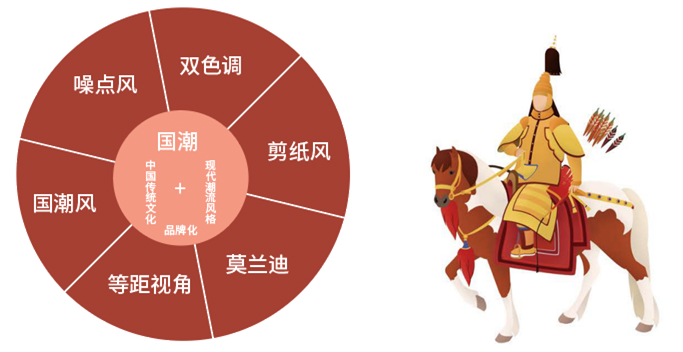

从当代优秀设计作品剖析设计风格流变,近年来国潮风兴起所谓国潮是传统文化、就是以中国传统文化符号为元素,集合时尚流行趋势而设计,是传统文化现代化融合的表征。是将东方美和西方审美结合在一起的一种风格。国潮兴起同样蕴含相似的矛盾性 :一方面,它是特定历史时期下国家意志和时代精神的体现,体现了主流价值观和文化的变迁;另一方面,它具有多元化、叙事性、个性化的特点,以现代风格为基础,又糅合、拼贴、嫁接了中华民族各历史时期的多种文化要素[6]。圆明园文化基因图谱设计需要迎合于现代多样化审美风格、适用于多重文化场景、并在多种类终端屏幕上进行视觉呈现,以达到多维度转译圆明园文化基因的目的。因此选用了极具时代特色风格如:噪点风(图4)、等距视角(图5)、双色调(图6)、国潮风(图7)、剪纸风(图8)与圆明园文化基因融合以构建富有时代与民族特色的圆明园文化基因图谱转译方法模型(图9)。具体转译方法流程见下文。

图3.圆明园图谱风格解析图 图4.噪点风《乾隆大阅图》

图5.等距视角下《长春园西洋楼景区》 图6.双色调《乾隆坐像图》

图7.国潮风《大水法》 图8.剪纸风《圆明园四十景》

三、圆明园文化基因图谱构建

随着对圆明园文化基因挖掘、解构、梳理,提取了具有圆明园特色的文化元素,可以进一步借助矢量绘图软件Adobe illustrator完成原始装饰图案和现代平面语言融合的转化,完成圆明园文化基因图谱绘制,对构建绘制图谱的方法流程具有重要实践意义。同时,图谱中矢量装饰图案可以进行单个及重复利用,形成可复制、可打散、可重组的平面设计形式,为未来搭载各种设备、适用各种场景奠定设计基础,提高传播效率、丰富传播形式。在对圆明园文化符号进行绘制过程中首先要提取其图案符号的主体特征、构图方式、纹理和色彩,利用现代平面设计语言结合当下流行设计风格及审美,将平面设计的二维性、简洁性融入转译流程,形成符合现代大众审美意志的视觉符号。

从圆明园文化自身特点及传播需求来看,满足圆明园文化基因图谱理想的视觉化设计应满足以下条件:

(1)共鸣性原则。即能够激发大众对圆明园文化探索的热情与兴趣,在看到设计时可第一时间联想到圆明园,促进大众对圆明园文化的感知。

(2)互动性原则,即使用这些文化设计元素可以连接文化与大众,在大众之间产生话题性。

(3)创意性原则。即不要生硬复制模仿,必须对圆明园文化基因审美创意赋能,能够形成明显视觉系列。

(4)识别性原则。即在基因因子现代化设计转译时不可过度创意,改变其主要符号特征使其丧失圆明园独有文化标签。

(5)可变性原则。即设计产出要能适应于多用途、多平台、多场景的展示与传播。

图9.圆明园文化基因图谱转译流程模型

基于以上特性,结合隐性因子与显性因子提取策略,筛选适用于圆明园文化转译的流行风格,构建圆明园文化基因图谱转译流程模型(图9)。

圆明园文化基因的提取以显性基因与隐性基因分类为基础,从圆明园显性基因里提取图像符号,如清代郎世宁的《画玛常斫阵图》(图10);此绘画作品的隐性基因从达意角度分析就是郎世宁以他擅长的“写真”技艺,精细、真实地刻画了一位勇士的形象,并将所有的背景舍去,突出了画中的人物。在此分析之上将其用现代平面语言使其符合现代传播与展示审美需要,并融合当下流行色彩丰富其情感表达进行转译见(图11)。诸如此类的还有转译后的《乾隆大阅图》(图12)、《乾隆南巡图》(图13)等。

图10.清代.郎世宁.《画玛常斫阵图》 图11.现代转译版《画玛常斫阵图》

图12.《乾隆大阅图》现代转译版

图13.《乾隆南巡》现代转译版

四、小结

通过以上研究分析要想完成圆明园文化基因的转译,要以圆明园绘画作品中人物、建筑、与文化内涵为核心,结合文化基因理论,将圆明园绘画作品中显性基因与隐性基因提取出来,之后在视觉化应遵循的共鸣性、互动性、创意性、识别性、可变性原则下对产品实施“文化赋能”“创意赋能”“审美赋能”与“社交赋能”,以达到满足消费需求、引起消费者情感共鸣、升华产品文化价值的目的。同时文章利用文化基因理论对圆明园文化基因进行归纳总结,提取了圆明园文化相关设计因子,完成了挖掘圆明园基因为原点、因子分类为节点、以圆明园文化赋能为支点与流行风格表征探究为衍生点的框架模型构建,并绘制圆明园文化基因图谱。探讨了当代设计环境下传统文化元素与现代设计理念结合的可能性,满足了圆明园文化基因图谱转译需求的多样性,探索了圆明园文创产品开发的转型升级及可持续发展的可能性,总结了绘制基因图谱的方法流程,为现代设计与传统文化融合方法注入新思路。促进圆明园文化的保护与传承,丰富圆明园文创开发的形式。

参考文献

[1]邵培仁.文化基因:中华文化历久弥新的根基与力量源泉[J].现代视听,2020(03):84-85.

[2]刘长林. 宇宙基因·社会基因·文化基因[J].哲学动态,1988(11):29-32. LIU Chang-lin. Cosmic Gene, Social Gene, Cultural Gene [J]. Philosophical Dynamics, 1988(11): 29-32

[3] 王东 . 中华文明的文化基因与现代 传承 ( 专题讨论 ) 中华文明的五次辉煌 与文化基因中的五大核心理念 [J]. 河北学刊 ,2003(5):130-134,147.

[4]盛卿,周晨露,卢心悦,王梦诺,侯文军.基于设计因子提取的圆明园景题视觉化研究[J].包装工程,2020,41(22):27-35.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.005.

[5]柳沙.国潮消费的时尚心理学诠释[J].装饰,2021,No.342(10):18-23.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2021.10.001.

[6]庄岳, 王其亨,邬东璠. 中国古典园林创作的解释学传 统[J]. 中国园林, 2005(5): 71-75. ZHUANG Yue, WANG Qi-heng, WU Dong-fan. The Tradition of Hermeneutics in the Chinese Ancient Gardens Design[J]. Chinese Landscape Architecture, 2005(5): 71-75.