圆明园濂溪乐处景区遗址现状分析与展示利用研究初探

Preliminary research on the situation analysis and display and utilization of the LianXiLeChu site in Yuanmingyuan garden

吴霁 吴祥艳*

(中央美术学院,北京 100102)

摘要:圆明园是清代皇家园林的集大成者,是我国重要的园林文化遗产,对其进行展示利用研究是当今时代的必然要求。濂溪乐处作为圆明园四十景之一,其占地面积达73亩,是圆明园中第一大的园中园。然而,长期以来,濂溪乐处遗址相关展示利用设计研究依然处于空白阶段,无法呈现盛期园林空间布局与园林意境。本文重点对濂溪乐处遗址景观因素(建筑空间、山石空间、植物空间、水体空间和道路空间)进行现状调研分析,总结其遗址展示利用中存在的问题并提出下一步展示利用的设计建议,不断探索古典园林与遗址公园更多生动有趣的展现与创新方式,激发更多人思考遗产保护和展示利用设计的关系。

关键词:圆明园;濂溪乐处;现状分析;遗址展示利用;历史园林

Abstract:Yuanmingyuan Garden is the master of the imperial gardens in the Qing Dynasty and an important garden cultural heritage in China. It is an inevitable requirement to display and utilize them.As one of the 40 scenes of the Old Summer Palace, LianXiLeChu covers an area of 73 mu, and it is the largest garden within a garden in the Yuanmingyuan. However, for a long time, the relevant display and utilization design research of LianXiLeChu site is still in a blank stage, which cannot present the garden spatial layout and garden artistic conception in the peak period.This paper focuses on the site landscape factors (building space, rock space, plant space, water space and road space) the present situation research analysis, summarizes the problems existing in the site display use and put forward the next step display design suggestions, constantly explore the classical garden and site park more vivid and interesting show and innovation, inspire more people to think about heritage protection and the relationship of display design.

Key words:Yuanmingyuan garden; LianXiLeChu; situation analysis; the site display and utilization;historical garden

1.圆明园遗址展示利用现状

1.1圆明园遗址公园整体规划

圆明园遗址公园的规划建设整体分为三部分向公众开放:圆明园、绮春园与长春园。圆明园遗址公园(三园遗址范围)整体占地面积352.13公顷,其中陆地面积为234.39公顷,水面面积为117.74公顷,共有108处风景组群。从1983年圆明园遗址公园建立至今,市政府及圆明园管理处对圆明园规划建设做了大量工作,制定了一系列实施内容。

目前圆明园遗址保护规划正在进行中,并未出台针对单景的详细设计文件,所以法定规划都基本遵照2000年出台的《圆明园遗址公园规划》进行管理和建设,其中最重要的为园区整体景区规划与后期整修规划[[1]]:

(1)景区规划

景区共划分为六种类型:第一为长春园景区,以中西合璧的园林景观为主;第二为绮春园景区,形式变化多样,以水面与岛屿为主;第三为福海景区,以辽阔舒展与周边曲折幽深的优美环境为主;第四为西部景区,以自然趣味的田园风光、山水园林景观为主;第五为园外东北景区,以突出植物景观的综合性园林为主;第六为园外西南景区,以公园绿地为主。

(2)后期整修规划

圆明园遗址公园的整修规划也分六个方面进行:

第一,对建筑遗址进行清整,规划拟将三园内的建筑遗址全部进行清整、考证,凡有条件者可以不同方式展示给游人,不具备者则掩埋以防进一步损坏;

第二,对圆内山形水系进行整体性恢复;

第三,对园林内植被景观的恢复,依据考证按各景点原有植物配置逐步予以调整,使其符合历史意境。现状植物品种大部分与历史不符,需要重新栽植;

第四,对园路桥涵进行恢复与整修,不失其历史风貌,部分道路可以按照游览功能需求进行调整;

第五,依据考证,按照原样恢复宫门和围墙;

第六,按服务半径等因素恢复部分功能性建筑,可复建亭台轩榭为游人服务。

1.2圆明园遗址公园现状利用情况分析

自1976年圆明园管理处成立以来,对其展开了长期的遗址建设规划与清理修补工作。从1996年开始,圆明园先后进行过三次的考古发掘,到2020年结束。圆明园考古队现已完成22处景区的考古勘探工作,发掘总面积达7千平方米,出土的文物多达五万余件。圆明园遗址公园现分为三园进行展示,根据圆明园管理处的相关资料[[2]]与文献资料统计[[3]],重点对三园之中的圆明园进行现状利用情况调查分析,在其基础之上进行总结补充并列出遗址现状展示利用情况表(表1)。

表1 圆明园遗址现状展示利用情况表(作者根据资料统计整理)

|

遗址展示利用形式 |

遗址展示利用区域位置 |

|

遗址复建 (建筑与桥梁复建)

|

别有洞天:四方亭 蓬岛瑶台:瀛海仙山亭/西岛值房园/东西两座曲桥 坦坦荡荡:金鱼池 /碧澜桥 九州清晏:棕亭桥/南大桥/如意桥

|

|

标识展示 (硬软质地面标识)

|

别有洞天/接秀山房/雷峰夕照/方壶胜境/三潭印月/平湖秋月/夹镜鸣琴/坦坦荡荡/杏花春馆/上下天光/慈云普护/万方安和/碧桐书院/镂月开云/天然图画/澡身浴德

|

三园之中圆明园主要为四十景园林建筑群,也是本文研究对象所处的地点。根据查阅的资料与现场调研补充,目前圆明园中复原展示的主要内容为遗址复建与标识展示。下图为圆明园坦坦荡荡中遗址复建的现状情况,但现场只对金鱼池遗址进行了整体梳理,恢复了假山的基本布局。碧澜桥按照国际文物保护标准进行了复建,但景区护栏依然为现代形制(图1)。

图1 圆明园坦坦荡荡金鱼池与碧澜桥复建

(来源:https://www.douban.com/photos/photo/2572689971/)

标识展示的主要内容为硬质或软质的地面标识,展示遗址历史信息与建筑形制。下图为圆明园万方安和遗址标识展示现状,现场用硬质的双层砖石标识将万方安和底部的“卍”字型基底进行了全方位展示,游客可以直观地感受其建筑的空间与布局(图2)。

图2 圆明园万方安和台基标识展示

(来源:https://www.meipian.cn/2vanvtps)

1.3圆明园遗址公园现状利用存在问题

圆明园遗址公园经过多年的整修与考古挖掘,已形成了较为固定的展示模式与空间规划,在社会层面产生了一定的影响力。但部分遗址的展示现状与景观效果与历史盛期氛围大相径庭,本文在此总结了圆明园遗址公园遗址目前展示利用的三大问题:

(1)现状遗址维护与保护措施不够完善,现存园林遗迹破坏腐蚀严重,存在安全隐患,尤其体现在以复建与标识展示为主的景区,例如坦坦荡荡、万方安和等。部分遗址台基与石柱皆有不同程度的磨损,外部栏杆也有腐烂生锈的迹象,容易发生溺水跌落的安全事故。

(2)现状遗址展示利用设计缺乏深度,无法体现古典园林氛围与遗址公园的功能性。大多数景区只是初步复原了历史盛期的山形水系,但并没有对场地进行合理的设计。游览路线与功能布置并没有建立在遗址信息展示的基础之上,整体体验相对乏味,缺少休憩与公共设施;现场植物的配置种类与空间并没有还原盛期景象,局部地形与水体也受到了侵蚀与污染,例如碧桐书院、天然图画等。

(3)现状遗址展示利用方式单一,商业性过强,缺少叙事性与有趣的场景互动。现状遗址中大部分为标识展示,展示效果也参差不齐。圆明园中也出现了商业与文化性质的拾光买卖街,但整体的经营模式并没有独特之处,还是处于消费为主要目的的初级阶段,往来的游客也寥寥无几。圆明园中游览的人数较多,但大多数景区并没有设立独立的活动与园林互动空间,致使游客的参观学习多为走马观花式的体验,例如濂溪乐处、水木明瑟等。

2.濂溪乐处景区遗址盛期与展示利用现状

2.1濂溪乐处景区遗址盛期

2.1.1盛期总体布局

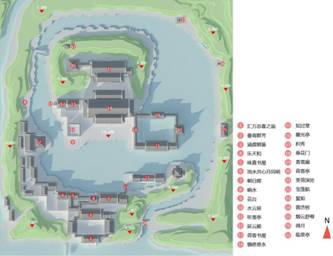

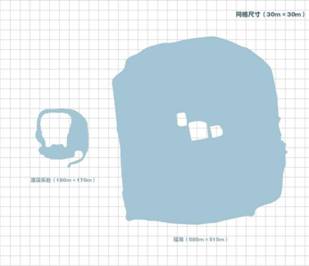

濂溪乐处遗址,是圆明园昔日四十景之一,也称“慎修思永”。其位置在圆明园西部山水田园景区,临近日天琳宇和水木明瑟,是一处山水环抱的园中园。濂溪乐处遗址南北长约220米,东西宽约170米,占地约3.7万平方米。其主景分布在中心岛上,九字型的水系穿插其中,园林景观层次丰富。

本文以乾隆五十年间至道光十年间(1785年-1830年)绘制的濂溪乐处样式雷图(图3)为标准(其时期建筑与园林空间相对完整且未遭战乱破坏)[[4]],并建立电子模型与绘制濂溪乐处乾隆后期平面图(图4)。

图3 濂溪乐处乾隆后期平面图(来源:中国国家图书馆善本部样式雷排架027-1号)

图4 濂溪乐处乾隆后期平面图(来源:作者自绘)

2.1.2山石空间

濂溪乐处整体呈现群山环抱湖岛的结构,其山石空间的主要种类为土山与石山。土山空间分为外部环湖与内部环岛的两大基本结构,外部土山空间整体呈四面环湖半围合的倒U字型,平均高度为6m,最高峰高度约为7.5m;内部土山空间则在中心岛北部形成单面半围合结构,最高峰约为4.5m[[5]],搭配慎修思永等建筑群,形成半围合的独立景观,也与最北部的环湖山体形成对景关系(图5)。

石山空间分为沿土山底层等高线带状分布与等高线垂直组团分布两种结构。中心岛北部的土山等高线在延伸至河流沿岸处被截断,此处有假山群的沿等高线的垂直面集中分布,呈现圆形的组团结构,景观亭掩映其中并对观赏视线进行了遮挡;在西部与东北部土山地区有沿最底层等高线分布的假山群,两者靠近河流且视线较为开阔,都配有相应的观景亭与标志性景观(图6)。

图5 濂溪乐处乾隆后期土山与石山空间图(来源:作者根据叶扬、刘畅的底图改绘[[6]])

图6 濂溪乐处西部响水处石山(来源:圆明园四十景图咏[[7]])

2.1.3水体空间

濂溪乐处整体的水面呈九字型,南部连接了武陵春色景区。中心水面南北长约150米,至最南部湾口长度可达180米。东西宽约170米,除去中心岛与南部陆地延伸部分,水面面积约为1.5万平方米。濂溪乐处水体最宽处为中心岛南部,宽度约为60米;最窄处为汇万总春之庙东侧,宽度约4米,整体水面平均宽度约为40米。

在《圆明园河道全图》中明确标注了濂溪乐处北侧河道与日天琳宇东侧桥为高水位区域,而武陵春色四周河道为低水位区域[[8]],因此综合前文提过濂溪乐处中有“响水”一景,推测水流沿此出水口从西北向东南方向汇入。古典园林中水口的处理较为隐蔽,借由“响水”一景将藻园北部的水脉引入到濂溪乐处内部并形成独特的瀑布景观(图7)。

图7 濂溪乐处内部水流示意图(来源:作者自绘)

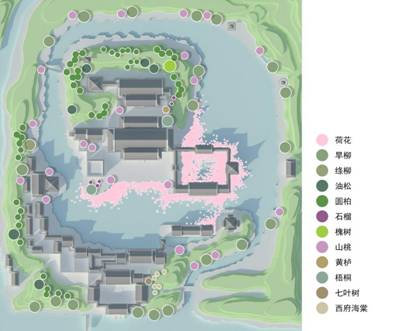

2.1.4植物空间

根据《圆明园内工则例》中花果树木价值表的记载[[9]]与《圆明园植物景观复原图说》的相关历史考证[[10]],最后依照四十景图总结了濂溪乐处的植物空间布局:濂溪乐处整体植物以大面积荷花为主,水岸周围种植山桃与旱柳,形成空间引导与色彩搭配,局部种植黄栌、石榴以点缀;在中心岛慎修思永建筑群与南部汇万总春之庙建筑群中种植圆柏、油松、七叶树等寓意万古长青与宗教性质的植物,将亭台楼阁掩映在虚实的山石空间之中;在中心岛建筑周边搭配梧桐、国槐等大体型的遮荫乔木,形成层次丰富的植物景观空间,着重体现乾隆后期濂溪乐处的田园宁静悠然与君子谦逊高洁之意(图8)。

图8 濂溪乐处乾隆后期植物平面图(来源:作者自绘)

2.1.5建筑空间

濂溪乐处在历史上一直是君王放松休闲和享受田园之意之地,特别在乾隆执政期间,此处一直是他日常休憩与观景之处。其中,慎修思永最受皇帝所喜爱,穿戴档案中详细记载了乾隆到此的具体事项:“四月十九日......乘四人亮轿至慎修思永少坐,乘船至勤政殿办事毕。七月初三......至慎修思永,换蓝芝麻地单纱袍,红青直径地单纱褂,汉玉马尾昭文袋拴小荷包、火镰袋,少坐。”

从以上文献可以推断出,慎修思永是乾隆喜爱的暂歇之地,每次都会换衣少坐,进行一些个人性质的休闲活动。慎修思永主殿作为大型的游憩寝宫,建筑中专门设立了西洋楼与西洋戏台,二楼中也设立了佛堂与西洋塔,同时兼备了戏曲娱乐与对佛朝拜的功能。

汇万总春之庙,俗称花神庙,地处濂溪乐处南部,与慎修思永主殿形成南北对景关系。它是由正殿、宝莲航、涵虚朗鉴楼、乐天和、味真书屋等共同组成的一处寺庙型的风景园林群。正殿主要功能为祭拜花神,其他建筑用于游憩赏景。花神庙建成之后,每逢花朝节,皇帝便会派遣内务府的官员进行祭拜[[11]]。

濂溪乐处中除了这两座面积最大的建筑,其余建筑也有各自对应的职能。知过堂位于慎修思永主殿北侧,建立的原因是为了记录接受贪官纵贿得来的贡物的错误之举,并特意在其墙壁之上写下《知过论》时刻警醒自己;水云居位于慎修思永主殿西南侧,乾隆从它的名字也联想到了农事与水云的关系,也反映了乾隆对民间农事的关注;中心湖面的回廊之上分布着香雪廊、荷香亭与芰荷深处三处建筑,是濂溪乐处独特的景观亲水空间,其主要职能为游憩与观赏夏日荷景;北部山地与东部沿岸地区的建筑均为阁楼与单亭,都是为了游览与观景而设置(图9)。

图9 濂溪乐处乾隆后期建筑功能分区图(来源:作者自绘)

2.1.6道路空间

濂溪乐处位于圆明园西北部,根据穿戴档记载,乾隆经常乘坐游船沿着圆明园内部水系到达此处进行游玩与休憩。濂溪乐处外围都有与周围景区连通的桥梁,内部都可以沿岸进行徒步观景;北部慎修思永建筑群与南部汇万总春之庙建筑群都设有配殿与连廊进行连接,南北部围墙都设有小门,可以自由穿梭,整体流线便捷通畅。

根据乾隆二十一年穿戴档中对乾隆园林游览路线与活动的相关研究,前往濂溪乐处主要的交通方式为步行与乘船[[12]]。陆路交通以四人亮轿为主,北部路线从汇芳书院沿着东南方向的步道进入慎修思永。而南部路线从日天琳宇斗坛出发,穿过西南部土山夹缝道路,途径朝日晖到达慎修思永。水路交通以游船为主,从藻园出发一路北上到达慎修思永,少坐之后沿着濂溪乐处东南部入水口去到金鱼池或者同乐园,最后回到九州清晏歇息。

2.2濂溪乐处景区遗址展示利用现状

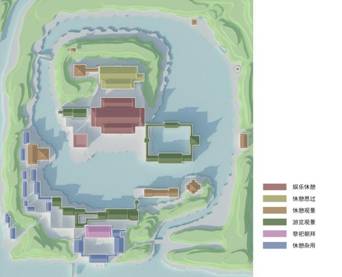

2.2.1现状总体布局

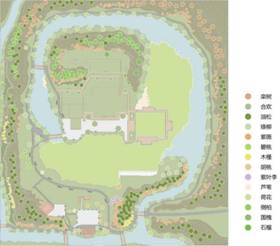

濂溪乐处中古建筑都已不复存在,场地中尚存几处石山遗存,中心岛都铺设了木栈道进行连接,其建筑遗址面积约为2千平方米;中心池面面积约为1.5万平方米,定期会有工作人员进行荷叶的采摘和湖面环境清理;场地东南部中有一处公共设施,南部汇万总春之庙遗址增设了一处工作用房;沿景区池面外围有一圈固定的交通流线,现场土山上也有人工踩踏出现的道路,整体景区视野开阔,适合漫步观景与短暂休憩(图10)。

图10 濂溪乐处现状平面图(来源:作者自绘)

2.2.2山石空间

濂溪乐处景区遗址中山石空间主要分为土山空间与石山空间。土山空间相较于乾隆后期的布局,整体地形高度下降了3-4m,现状的土山最高峰集中在东南部与西部地区,高度仅为3.5m;中心岛北部的土山空间最高峰为2.5m,现场已变成较为平坦的土坡,游客可以轻松翻越进行穿越游览(图11)。

图11 濂溪乐处现状山石空间图(来源:作者自绘)

石山空间主要集中在中心岛北部与中部地区,都为建园初期留下的原始青石。北部的山石并没有经过规划与二次设计堆叠,杂乱地分布在土坡四周,中心留下了一处空白的积秀亭基址;中部地区中有一处单体较大的石山,在考古发掘初期已存在于场地之中,现已成为建筑群中唯一一处假山;西部土山响水处也有部分石山遗存,整体沿着土山底层带状分布(图12)。

图12 濂溪乐处中心岛北部与中部山石(来源:作者拍摄)

2.2.3水体空间

濂溪乐处景区遗址水体空间相较于乾隆后期格局,池面面积与形制并无太大的变化。唯一遗憾的是,位于景区西部标志性的响水口已消失不见,现场只留下了部分石山的遗存,但依稀能辨别出古代水流长期冲刷留下的痕迹。水体中的植物还是以荷花为主,东西侧局部点缀了芦苇等水生植物。

濂溪乐处水面尺度介于30-100m之间,对岸的景色与植物的林冠线轮廓相对清晰,视野也相对开阔,观者可以直观地感受整体景区的空间关系(图13)。濂溪乐处的土山与水体也形成了虚实空间的强烈对比,使体验者能将观察点从外围山地空间聚焦到中心岛及周边水体空间,更能凸显濂溪乐处水体与岛屿的景观特色。

图13 濂溪乐处与福海水体对比图(来源:作者自绘)

2.2.4植物空间

濂溪乐处景区遗址现状植物种类较为丰富,在乾隆后期的基础上增加了很多现代景观常用植物,依然延续了沿岸桃红柳绿与中心岛松柏组团的植物空间格局(图14)。现状植物大多都分布在沿岸周边与周围的土山上,除了常见的绦柳与圆柏、油松以外,其中也新添了部分花灌木与有色叶、变色叶树种,如木槿、紫叶李和栾树,景观层次上增添了更多变化,植物在四季交替之中也能呈现一番别样的景致。

图14 濂溪乐处现状植物分布平面图(来源:作者自绘)

2.2.5建筑空间

濂溪乐处景区遗址建筑都已全部消失,场地中并没有复原重建完整的建筑形体,只有少量的建筑台基遗址与回字形游廊局部重建,整体建筑分为中心岛建筑遗址部分与南部汇万总春之庙建筑遗址两部分。

(1)中心岛建筑遗址

在乾隆后期,濂溪乐处中心岛集中了慎修思永、水云居、知过堂等重要建筑,东侧回形游廊有著名的荷香亭、芰荷深处等观景建筑,现场只留下了建筑建造的范围基址(图15)。

图15 1997年濂溪乐处中心岛建筑遗址与现状对比图

(来源:左图《濂溪乐处[[13]]》,右图作者拍摄)

从现场拍摄的图像可以看出,遗址并没有对建筑的开间与功能进行详细的解读。景观标识牌上虽然也标明了建筑的名称与形制,但游客无法感知原有建筑的历史空间感。回形游廊有一定程度的复建与增设休息座椅,但整体缺乏维护与修缮,局部栏杆与木板已经腐烂破损,游览过程中存在安全隐患(图16)。

图16 濂溪乐处回形游廊木板现状(来源:作者拍摄)

(2)汇万总春之庙建筑遗址

汇万总春之庙建筑遗址在乾隆后期为花神庙、涵虚朗鉴、乐天和等组成的宗教性质的建筑群,但现场只留存了花神庙中部的院落空间且利用率较低。现场西侧与南侧都新建了不同功能的公共设施,靠近外部环路的草坪位置新建了类似古建的构筑物,中间开了一处圆洞墙,可以站在此处与中心岛的遗址形成对景关系(图17)。北部沿岸也保留了乾隆后期的宝莲航遗址,现场有几块较为完整的模拟船头的石雕,后期如果能将此进行复建与重新拼接,展示效果会更佳。

图17 濂溪乐处汇万总春之庙碑与新建仿古构筑物

(来源:左图《濂溪乐处[13]》,右图作者拍摄)

2.2.6道路空间

濂溪乐处景区遗址道路空间整体分为景区外部砖石环路与内部的木栈道与桥梁通路,两种道路空间将景区各个部分都进行了串联,整体游览路线比较流畅。除了中心岛北部有部分土山遮挡,观者可以从各个位置欣赏濂溪乐处的独特景致(图18)。

图18 濂溪乐处现状道路系统图(来源:作者自绘)

(1)外部砖石环路

濂溪乐处景区设置了回字形的外部砖石环路,外环的道路宽度为1.5m,长度为600m,靠近最南侧的主路为2.2m。外环道路上都设置了标志性的木制座椅,可以暂歇观景,其连接度较为完整,靠近河岸处的空间适合漫步与观景。南部濂溪乐处入口的道路两旁都有山石与植物形成的边界空间,反向压缩道路空间并形成了固定的交通与视线引导(图19)。

图19 濂溪乐处外环与入口道路(来源:作者拍摄)

(2)内部木栈道与桥梁通路

濂溪乐处景区中有多座桥梁进行南北空间与跨景之间的连接,也是重要的交通组成部分。内部的木栈道宽度为1.5m,与中心岛广场串联起了整个中心岛遗址。从中心岛西侧的木栈道出发,只能途径慎修思永与知过堂的中间地段,场地中并没有单独设置单景的游览路线。在行走的过程中,景区内部并没有建立完整的导视系统,只能通过每个建筑遗址的标识牌进行辨认(图20)。

图20 濂溪乐处内部木栈道(来源:作者拍摄)

2.3现状问题总结

濂溪乐处景区遗址保留了整体的山形水系,在原有建筑遗址之上增设了交通步道与景观标牌,回形的外环步道串联了南北两大遗址区域,观景与游览体验较为流畅,但仍然在遗址展示利用方面存在一些问题,需要进一步规划与提升。

总体而言,濂溪乐处景区遗址活力缺失,建筑与景观功能并没有得到充分地转换与利用,需要进一步进行挖掘与强化。濂溪乐处景区与周边区域的联系感较弱,没有完整的导视系统,游客场地信息接受度低且容易迷失方向。

山石层面,濂溪乐处的土山空间相较于盛期,大多数都以被风化侵蚀,达不到外山环抱内湖的空间气势,虚实对比不够强烈,需要进行局部的覆土填埋与地形梳理;中心岛北部的石山空间完全处于自由生长的状态,现场大小不一的石块随意堆叠,中心围合的积秀亭基址也没有进行标注,无法清晰辨别盛期时期此处石山的形制与观景亭布局,更无法体验两者之间设计的精妙之处;中心岛中部的叠石遗址一直放置在慎修思永的西侧,与周围的环境并没有空间联系;西部响水位置的山石整体坍塌,没有形成高低错落的叠石景致,需要进一步规划修整。

水体层面,濂溪乐处的水体空间轮廓与岸线保存得较为完整,但景区盛期的出水口“响水”与喷泉形式的“雪浪堆”早已消失,在观感与听感上失去了独特性,游览体验单一。

植物空间层面,濂溪乐处的植物空间相较于盛期,多样性有所提升。现场周边土山都种植了大量的油松、侧柏与栾树,山脚形成一层紫薇的植物边界,并没有留下宽度适宜的观景通道,缺失了部分可利用的剩余空间。现场植物组团也较为随意,没有考虑与视线与地形的搭配,无法体现园林空间意境。

建筑层面,濂溪乐处的建筑空间没有进行具体的信息阐释与空间展示利用。中心岛遗址群只展示了建筑基址范围,用标识牌简单进行了具体建筑解读,但立体模型、空间还原与功能展示都没有进行补充;游廊遗址只复原了底部栈道部分,栏杆与木板都已腐蚀变形,存在安全隐患;南部汇万总春之庙遗址广场空间利用率较低,没有对建筑群进行分类展示与空间划分,存在立意不明的仿古构筑,影响信息判断与观景体验;宝莲航遗址也未进行合理保护与展示,部分石雕已磨损严重,外沿基址已有开裂迹象。

道路层面,濂溪乐处的道路空间只局限于内部遗址与水体沿岸,并没有考虑土山空间。沿岸环路连续性较强,但缺乏景观节点的设置,单一的循环导向难免会乏味。内部道路连接了中心岛北部与南部小广场,能快速形成闭环但缺乏导视系统,无法串联整体遗址空间。

3.濂溪乐处展示利用设计建议

3.1 总体原则

濂溪乐处作为圆明园中重要的组成部分,其展示利用原则应当遵循1982年《佛罗伦萨宪章》中历史园林保护的相关内容[[14]]。

第一,濂溪乐处作为皇家历史园林,反映了中国独特的园林艺术,具有生命力与动态性,区别于常规的建筑古迹(第二、三条)。应当对其平面与地形、植物、结构、装饰与水面进行全方位研究与保护,尤其是山形水系与植物水体,强调园林要素的多样性(第四条)。

第二,在濂溪乐处保护与修复的过程中,必须同时处理其所有的构成特征(第十条);定期更新植物种类并制定长期的计划,保证植物在原始配置的基础上能得到良好地保存(第十一、十二条);对建筑等构筑物必须在其保护范围之内进行替代或移动(第十三条);修复的同时必须尊重园林发展演变的各个阶段[[15]],确定需要后续改造恢复与继续演变的区域(第十六条)。

第三,濂溪乐处景区应举办各种活动激发公众对园林本身的兴趣,通过各种宣传媒介对历史园林核心价值进行传播并得到民众的尊重(第二十五条)。

3.2 总体策略

濂溪乐处是圆明园中最大的园中园,应在遗址展示利用方面起到示范作用。首先应深度挖掘其文化特色,重新激活场地空间活力。其次建立完整的景区基础游览设施,并连通周边景区形成区域性的文化联系圈,进一步提升景区社会影响力从而辐射整个圆明园遗址公园。

3.3 微观策略

3.3.1山形水系

濂溪乐处的山形水系是体现整体空间格局的重要组成部分,所以应尽可能最大程度恢复山形水系原始结构,用全新的材料与空间装置进行局部地形的模拟和重塑展示,也可以进行山体时间演变过程的艺术装置设计。重新规划建设西部响水与东部小喷泉,增强观感与趣味性,凸显其水景特色。

3.3.2 植物配置

濂溪乐处的植物配置存在随机排列的问题,所以第一步要进行整体梳理与重新规划,重点突出组团特色与空间意境营造。第二步重点围绕曲廊、建筑遗址周边与花神庙遗址进行对应的植物搭配,打破乔灌木单一的序列关系,形成四季色彩更迭变化的动态植物空间(图21)。

图21 花神庙遗址桃花组团与沿岸彩色花卉组团意向图

(来源:左图https://www.meipian.cn/21j82oct,右图作者拍摄)

3.3.3 建筑道路

濂溪乐处的建筑道路空间占据着较大面积,也是整个景区游览的核心区域,所以为后期设计规划的重点。建筑层面,可以利用数字化景观装置与立体展示装置对建筑进行空间与功能的解读,并进行白天和黑夜不同时期的空间氛围模拟(图22)。

图22 光线叠加模拟建筑空间氛围

(来源:https://www.gooood.cn/fiat-lux-estudi-antoni-arola.htm)

功能展示层面,可以开展相应的庆典活动与文化节。例如慎修思永的看戏空间,汇万总春之庙的农历二月十二花朝节与花神祭拜,游廊观赏荷花与采摘莲藕等,形成独具景区特色的游览形式,积极鼓励游客进行参与和互动(图23)。

图23 花朝节祈福挂绫活动

(来源:https://www.sohu.com/a/460119019_275753)

道路层面,对重点展示区域进行重新规划,充分利用剩余空间,增设山地穿越型道路与小型观景休憩平台,同时参考乾隆二十一年穿戴档中的活动路线进行设计,形成内外多层的游览路线。可以加入游船等水上项目,增强其趣味性与可玩性(图24)。建立完整的遗址导视系统与单景信息阐释系统,方便游客进行直观体验与学习。

图24 增设水上游船项目(来源:作者拍摄)

4.结论

遗址展示利用设计在当代遗产保护与景观设计中属于较为全新的课题,近年来国家也在不断出台新的政策以推进社会对于文化保护的关注度。圆明园遗址公园从规划到发展至今,逐步形成了遗址展示利用的管理体系,但部分景区还依然处于尚未规划设计的状态。展示利用的实质就是在深入研究遗址空间与功能的基础上对现状空间的一种文化信息表达,现代科技与新媒体的介入势必会将展示利用设计提升到另一个维度,但也需要更多的学者与社会力量参与,不断加强跨学科合作与交流。

山形水系,建筑植物都是景观空间中不可或缺的重要元素,佛罗伦萨宪章中也多次提出了历史园林的展示利用要求。本人希望通过对濂溪乐处一景的相关研究与设计探讨,去寻找挖掘更有趣、更能打动观者的一种合适于中国古典园林文化的展示方法,延续传统园林空间意境与文化内涵在新时代中的生命力。

参考文献

[1]北京市城市规划设计研究院:《圆明园遗址公园规划》,圆明园管理处2000年版。

[2]秦静:《建立与完善圆明园遗址保护展示体系的设想》,《圆明园研究》2010年第20期。

[3]曹新,张凡,韩梅,康丽芳:《圆明园遗址公园保护利用现状调查与研究》,《中国园林》2008年第11期。

[4]郭黛姮,贺艳:《深藏记忆遗产中的圆明园——样式房图档研究(三)》,上海远东出版社2016年版。

[5]曹新:《圆明园的山水空间格局和类型研究》,《中国园林》2008年32卷第6期。

[6]刘畅:《慎修思永:从圆明园内檐装修研究到北京公馆室内设计》,清华大学出版社2004年版。

[7](清)沈源,唐岱:《圆明园四十景图咏》,中国建筑工业出版社2007年版。

[8]吴祥艳:《圆明园盛期物质实体空间构成要素分析——山水要素》,《中国园林》2007年第4期。

[9](清)佚名:《圆明园内工则例抄本-花果树木价值》,复印本。

[10]吴祥艳,宋顾薪,刘悦:《圆明园植物景观复原图说》,上海远东出版社2014年版。

[11]圆明园管理处:《圆明园百景图志》,中国大百科全书出版社2010年版。

[12](清)佚名:《乾隆二十一年穿戴档》。

[13]中国圆明园学会:《濂溪乐处》,《圆明园学刊》2015年第18期。

[14]国际古迹遗址理事会:《佛罗伦萨宪章》,意大利1982年版。

[15]蔡晴,姚赯:《《佛罗伦萨宪章》与历史园林的保护》,《建筑师》2005年第6期。