摘要:混沌阶条石是一种兼作陡板与阶条的长形条石,但清代建筑遗存中并未多见。2012年长春园如园考古发掘中发现延清堂、含碧楼、芝兰室等台基均采用这种做法。关于混沌阶条在清代的运用鲜有探讨。本文通过梳理清代石作营造的文献资料与对比研究,探讨了混沌阶条石的特性和名称的来由。

关键词:如园,混沌阶条,石作

如园位于圆明园东侧的长春园中,是其园中园之一,也是规模最大的一座。 乾隆三十一年(1766年)始建,为乾隆皇帝第四次南巡后写仿瞻园的作品。嘉庆时期对其进行了大规模重修,重修后主体建筑体量普遍增大。

咸丰十年(1860年),如园惨遭英法联军洗劫火毁,现仅存遗址。2011 年、2012 年和 2017 年,如园进行了三次考古挖掘工作,初步整理出如园遗址格局以及路网。

主体建筑如延清堂、芝兰室和含碧楼等遗址发掘过后,发现其台基外围采用了高大石条。石条的长度与开间对应,面阔方向呈现中轴对称的情形。由此看来这些类似阶条石却又体量较大的石条经过了设计与施工的考量,彰显了皇家建筑的优雅与大气。

延清堂的台明用大块长方形石条砌成,规格在(2.4×0.7×1)[①]米、(4.15×0.7×1)米之间(见图 1)。大殿北侧月台,也用了相似做法的石条,高0.85米,宽0.65米。含碧楼亦然,台明上石条高0.65米,宽0.7米。

图 1延清堂周围的阶条石,图片来源:天津大学建筑学院圆明园课题组提供

究其特殊之处,在于其阶条石的尺度和比例异于常法。扩展案例研究时,相似做法的阶条石的被称为“混沌阶条”,关于名称的讨论见文章的第三部分。

1. “混沌阶条”的独特性

常规做法中,台基的外围一般由阶条石,陡板石,埋头石,土衬石等等构成(图 2)。陡板石的位置还可以被砖或者虎皮石替代,例如:如园中的一例虎皮石台帮(图 3)。而混沌阶条下却没有陡板石,转角处也没有埋头石。对其性质探讨如下:

图 2台帮示意,图片来源:《中国古建筑瓦石营法》

图 3虎皮石台帮做法,图片来源:天津大学建筑学院圆明园课题组提供

1.1 尺寸与功能

官式建筑中阶条石的比例和大小也有自身的尺度规制。在梁思成先生根据清代匠作抄本编撰而成的《营造算例》[2]183中,对于阶条的描述如下:

“【阶条】长按台基面阔。……高按宽十分之四,高至四寸止。块数,合柱中,要单块数。”

在清工部《工程做法》[3]261,267卷四十二、卷四十五中:

“【硬山成造之阶条石】……阶条石净宽一尺二寸二分。以本身净宽尺寸十分之四定厚,得厚四寸八分。

【悬山成造梢间阶条石】……宽、厚与硬山阶条石同。”

由此不难看出,清式普通阶条石的断面一般呈扁矩形,高宽比约0.4 ,是我们常见的形态。但是如园中“混沌阶条石”的高宽比在 0.9~1.3 之间,远远超出普通阶条 0.4 左右的比例。这样的比例再加上其近 1 米的高度,在功能上也就将陡板石也一起取代,转角处自然也不用埋头石。从台帮的外表来看,除却石材分缝对应开间且呈现中轴对称外,再无其他分缝。整个台基更加浑然一体。

这种功能上兼而有之做法可以理解成阶条石与陡板石的联做。

石作的联做手法在建筑中也较为常见,一般出现在空间关系紧密的两个构件上。

如:联办好头石为台基转角处好头石与两山条石合并制作而成。联办柱顶是两个相接的柱顶用一块石料制作而成。石门槛与槛垫石也可合并制成带下槛槛垫。须弥座的构件也常常把下枋和下枭,或是上枋和上枭联做。

1.2 特性探讨

阶条石与陡板石的联做,省去了安装陡板石时候所要考虑的分缝、与埋头的交接处理等事情,换来的是一体的立面。因为不用考虑材料间的拼接与避免形成通缝,也获得了更长时间的稳固与寿命。简洁平整的外观背后,还有一些隐含的特性:

特性一:石料较大

联做的做法有两个限制因素:石料的大小与可操作性。以如园中延清堂为例,其阶条使用了青白石,断面约三尺见方,长随间广,最长的有4.15米。石材从荒料到成品还会经历雕凿与切削,运输时的尺寸会更大一些。

青白石的开采地——大石窝,从金代开始[4]到明清时期就不断地为北京地区皇家营修供石。俗语中我们会听到:“一处大石窝, 半座北京城。”、“先有大石窝,后有北京城。”的说法,大石窝的石料储量可见一斑。因此当时具备产出大型石料的能力。

特性二:操作复杂

从操作性上分析,阶条石的石料经历了开采、运输、打凿、安装等环节,才呈现出目前的形态。清代古籍中可以看到一些采石运石的记录与规定。我们以延清堂的明间阶条石为例,套用文献中的一些数据来做简单的估算[②],就会看到运输一块石头所需要花费的人力物力。而现实的情况更加复杂困难。

延清堂中明间的阶条石尺寸为4.15米×0.7米×1米,清代运输石头时的计量方式是按折方[③]来算的。以一尺见方为标准截面为基准,长一丈则为折方一丈。0.7米×1米的截面约为6尺见方,4.15米的长度为了计算方便,向上[④]估算为1.5丈,则整个石材折方为 9丈。在此之上展开以下讨论:

1)运输:

《清代匠作则例》第四册《工部石作则例》中记载[5]546:

“拽运石料应用大绳扎缚榆木滚子榆木梢子榆木旱船快车贯架等项俱论石料之大小并卸车道路远近宽窄临期酌定。”

第二册《三处汇同石作则例》中提到[6]904-905:

“骡挂运石例每折 长二丈七尺装一车用骡一挂……长八丈八尺以外每车加骡五挂计六挂长九丈四尺以外每车加骡六挂记七挂……长五十丈以外每车加骡四十八挂记四十九挂行三十一日,自大石窝运至本工往还……”

根据所运石料的大小和远近来确定运输的工具,普通石料可用骡来拉车。从记录中得知,一个阶条石的运输,理论需用六挂骡。在实际的运输中,不会仅仅运输一块石料,而是更大批量的开采与运送。整块石料运过来不仅可以做阶条,也可以用作其他,所以单看运输所用的骡量来说并不算大,文献中更有甚者记录了折方50丈以外石料的骡车情况。

2)抬运:

《清代匠作则例》第二册的《圆明园、万寿山、内庭三处彙(汇)同则例》 中记载[6]226:

“旱白玉石青白玉石……拽运抬新旧石料不拘宽窄 每长一丈 三处例[⑤] 壮夫三名半……”

以折方9丈来算,抬运一个“混沌阶条”,就需要用到折合32名壮夫,这个估算依然是保守估计。有些地形高的地方抬运困难,则会继续加高壮夫比例。

文献中还有对石材重量的记录。

《清代匠作则例》第一册 《圆明园石料价值例》中记载[7]141:

“白玉石每尺重二百斤,青白石每尺重一百八十斤。”

这样的记载同第六册《小式做法现行则例》中记载的相同[8]1001:

“白玉石折见方一尺重二百斤,青白石折见方一尺重一百八十斤。”

此条青白石折方9丈,则对应90尺。以每尺180斤来计算,一块阶条石,重一万六千斤,石料的置安所用壮工32名。

在讲究的建筑中,阶条石的安装有“三间五安”,“五间七安”的做法,即端头两间分成两块,中间的阶条石长度与开间对应。石活就位前后要考虑铺灰浆、垫高、撤去绳索、找平、找正等工序。仅一块阶条石的抬运置安对应着30多名壮工来操作,这样的壮夫比例无疑是很高的。

3)打凿

清代阶条石的表面一般不进行雕刻,但从凹凸不平的荒料到平整光洁的状态,需要经历“找平-刷道-剁斧-磨光”四道大程序,每道程序皆需要根据质要求反复多次,如三遍刷道,三遍剁斧与三次磨光[9]246-247。一般的阶条石只需要做到剁斧[⑥]加刮金边即可。而“混沌阶条”则需要再加多次磨光的程序。

所以,这种阶条石从运输来看也许不成问题,但是在石活抬运、打凿、置安中需要耗费比普通阶条石更大量的人力物力。这种耗费仅为了一个阶条石是否值得则有待考量。

特性三:形制等级

清代的台基可粗分为两类,宫殿及陵墓建筑中主要建筑所使用的须弥座台基与一般建筑所采用的普通台基。如果台基高度较矮或是前与月台相接,一般会做成只露一层阶条石的简易形式。

由形制出发,对“混沌阶条”进行归类时,却发现难以简单定位。有着普通台基中最简易的外形,又带着极高的打凿要求和抬运要求。因此难以完全将其归入普通台基。这足以看出它的独特。

但是,这种阶条石在他处依然可以见到几例,这侧面说明了明清时期已经具备了处理这样尺寸甚至远大于这种尺寸石材的能力,只是惯常不用。

2. 其他建筑中的“混沌阶条”

除如园的主体建筑外,还有慕陵的方形月台和天坛寝殿的斋宫亦是用了此类阶条石。

2.1 慕陵中的方形月台

慕陵是清代道光皇帝的陵寝,在其第一个位于东陵宝华峪的陵寝地宫浸水废弃后,于西陵龙泉峪修建了第二个陵寝,道光十一年(1831年)十一月初八开动,道光十五年八月全工告竣。[10]29-31最后定名为慕陵。

和先帝陵寝不同的是,慕陵极大地缩减了规制,“方城明楼,穿堂诸券、琉璃花门、石像生俱著撤去。”[⑦] 圆形宝成宝顶坐落在方形月台上,月台周身便是用的和如园中相同做法的阶条石。

《清代慕陵个案研究——兼昌西陵、慕东陵个案研究》论文中提到此类阶条石的名称为混沌阶条[10]76。

“大月台十二丈见方,高五尺,四周安砌巨大的混沌阶条,颇显雄浑。混沌阶条,就是用巨石把阶条石、陡板石凿成浑然一体的特殊形式的阶条石,在清陵中尚属仅见。” (见图 4)

从慕陵的设计图——样式雷图(图 5)中我们可以看到,在到达宝城宝顶前,需要经过普通台基,须弥座台基,混沌阶条,最后到达青白石须弥座。这个过程中,台基的形制在行进路线上形成繁简对比,以简衬繁。

这也说明,混沌阶条为普通台基的一种,在形制等级上不及须弥座。仿佛简易台基的放大,低调而雄浑地承托着宝城宝顶。

这样的阶条石没有纹饰,朴素简洁,大方有力。此种形式与道光帝生前在修建陵寝时”黜华崇实”与“崇俭卑躬”的思想紧紧相扣。但若是考虑这样的月台石座高五尺,约合 1.65 米,用料之巨大远甚于如园中延清堂 1 米高的石阶条,再对应“崇俭卑躬”则有些牵强。

图 4慕陵中的混沌阶条 图片来源:《有泉有竹清幽致,曰室曰斋淳朴敦——长春园如园研究》

图 5慕陵泊岸栏板立样 图片来源:《清代慕陵个案研究——兼昌西陵、慕东陵个案研究》

2.2 天坛斋宫寝殿

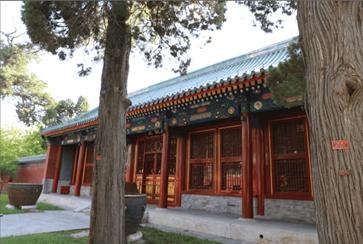

斋宫位于天坛的西侧,是皇帝祭天时斋戒居住的寝宫,组群主殿皆为东西朝向。斋宫中的后殿(寝殿)台基也使用了相同的石作作法,只是尺寸不及前两个案例中巨大。寝殿的始建可以追溯到明初永乐年间,乾隆八年曾有修理斋宫,嘉庆十二年(1807年)寝殿失火重建[⑧]。

作为皇帝居住的寝宫,寝殿的形制十分低调,仅为五开间硬山顶。这也侧面体现了皇帝在祭天前的朴素与诚心。台基也使用了较为简易的台基形式,只露出一层阶条石,断面近方形,与前文提到的阶条石断面比例相近。(见图 6)不同的是寝宫的阶条石与整个建筑匹配,并无过分扩大尺寸。

图 6斋宫寝殿的阶条石 图片来源:天津大学建筑学院圆明园课题组拍摄

2.3 原因总结

1.时间线索

从目前可以找到的几例“混沌阶条”案例来看,至少集中在两个时期。嘉庆时期和道光时期[⑨]。嘉庆十二年(1807年)斋宫重建,嘉庆十六年(1811年)如园延清堂重建,道光十一年(1831年)慕陵新建。值得注意的是,嘉庆时期重建的其他园林建筑如接秀山房的观澜堂,平湖秋月的镜远洲从遗址来看,并非采用“混沌阶条”。所以从时间因素来看,目前案例较少还不足以说明这种做法是否为嘉庆皇帝的一时兴起或者是否还有传承关系,有待进一步发掘。

2.形制背后

这样的阶条石如果仅从形制上来看,可以视作“简易台基”。小尺寸的它配合着崇简的思想,与低调的建筑形制相称。但是每大一尺,则需要更多的人力物力。“青白石折见方一尺重一百八十斤”,按每个壮夫的抬重能力可按50~60KG估算,则每多一尺见方,则再多一名半壮夫。如果重量超过一定限额,那便不再单纯的抬运石料,还必须用辅助工具如抬架。《中国古建筑修缮技术》一书着重总结老一代匠人的操作经验,其中有对于抬运做详细说明[9],此处便不赘述。

2020年天津大学陈鹏的论文《有泉有竹清幽致,曰室曰斋淳朴敦——长春园如园研究》对如园的建置严格进行了详细的梳理。芝兰室原称敦素堂,嘉庆十六年由三开间改为五开间,面阔与进深均有所扩大。而阶条石的长度与开间相称,因此推测现在的阶条石是在嘉庆时期改建。嘉庆皇帝对于如园的大规模改造的原因,论文中做了细致的解读,其中一条是为了摆脱乾隆的权利笼罩,以及“心勤政治泰交宣”功绩的自夸[1]75-77。混沌阶条的使用是否与这种思想有关联则需要更深入直接的证明。

3. “混沌阶条”名字的探讨

陈鹏的论文中,将如园主体建筑的阶条石称为“混沌阶条”。慕陵宝城下,方形月台的阶条石也被称为“混沌阶条”。两个地方的阶条确实有共通点,尺度较大,比例近方。

本文分析其最初原型为简易阶条,是其放大的版本。其案例之少加之原型简单,所以较难觅得记载。“混沌阶条”或许另有其名,但不妨碍我们在学习探讨中这样称呼。

混沌一词在《营造算例》[2] 183-184 中可以见到:

“【混沌埋头】 如有土衬,按台明高除阶条高一分定高。见方按阶条宽。 ”

在《清代匠作则例》第六册《营津全书》[8]570中提到:

“混沌角柱 长同陡板净高 宽按阶条宽 厚按宽三分之二 系要不合缝 外加上下榫各长按高十分之一分 径按长加倍[⑩]”

在刘大可先生的《中国古建筑瓦石营法》[11] 380 中也可以见到:

“混沌埋头:宽与厚相同的埋头 ”

因此可以看出,清代混沌埋头用处较多且广,借由其混沌之名,可以看到“混沌”一词体现出的截面比例在三分之二到方形之间。

在功能方面,混沌二字也体现了联做。《工程做法注释》 中提到[3]29:

“四隅角石有整做的称为"混沌埋头",两块拼做,迎面的为"单埋头",两山侧面的为"厢埋头",也统称为角石。 ” 由此看出,混沌埋头与“单埋头”“厢埋头” 可以视作整做与拼做的关系,即混沌埋头是两块埋头的联做。

因此,“混沌”二字构成的石构件词汇的前缀既体现了形态比例近方,又有功能性联做的表达。再回到如园的阶条石,称呼其混沌阶条是合理的。

4.总结

目前 “混沌阶条”案例较少,不论是在实体建筑遗留中还是在古文献中。此类阶条石在放置归安中需要耗费大量的人力物力,这也反映了其不多见的原因。而从现在的几例来看,时期停留在嘉庆和道光时期,前后间隔不长。这其中是否还有其他时间线索可以串联起来,仍有待探索。

参考文献:

[1] 陈鹏. 有泉有竹清幽致,曰室曰斋淳朴敦——长春园如园研究[D]. 天津大学, 2020: 75-77.

[2] 梁思成. 梁思成全集(第六卷)[M]. 中国建筑工业出版社, 2001.

[3] 王璞子[王璧文]. 工程做法注释[M]. 中国建筑工业出版社, 1995.

[4] 吴梦麟, 刘精义. 房山大石窝与北京明代宫殿陵寝采石--兼谈北京历朝营建用石[A]. 首届明代帝王陵寝研讨会暨首届居庸关长城文化研讨会论文集[C]. 北京: 2000: 136–143.

[5] 王世襄, 华觉明, 宋建昃, 等. 清代匠作则例(四)[M]. 大象出版社, 2009.

[6] 王世襄, 华觉明, 宋建昃, 等. 清代匠作则例(二)[M]. 大象出版社, 2000.

[7] 王世襄, 华觉明, 宋建昃, 等. 清代匠作则例(一)[M]. 大象出版社, 2000.

[8] 王世襄, 华觉明, 宋建昃, 等. 清代匠作则例(六)[M]. 大象出版社, 2009.

[9] 文化部文物保护科研所 编. 中国古建筑修缮技术[M]. 中国建筑工业出版社, 1983:259-261.

[10] 李洁. 清代慕陵个案研究——兼昌西陵、慕东陵个案研究[D]. 中国: 天津大学, 2005.

[11] 刘大可. 中国古建筑瓦石营法(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社, 2015.

[①] 括号内的数字表示为:长×宽×高,后文同理。

[②]下文仅为估算,并非真实情况。同时为了方便对数据做了近似处理。

[③]明代《工部厂库须知》卷四中提到:“长一丈, 阔二尺, 厚二尺折方四丈 。”清代也沿用了这种方法。

[④]运输石料要比成品大,才有雕凿的余地,所以此处为向上估算。

[⑤] 三处指的圆明园、万寿山、内庭三处。

[⑥]又称为“占斧”

[⑦] 清档案《上谕挡·夏季挡》。

[⑧] 明代洪武年间便在南京的天坛修建了斋宫,《春明梦余录》中记载:“斋宫在圜丘之西,前正殿;后寝殿;傍有浴室。四围墙垣,以深池环之。”明永乐时期的天坛中的斋宫,曹鹏在《北京天坛建筑研究》中第25页中写道:“明代史料中,永乐营建北京部分非常简略……对比《洪武京城图志》南京大祀殿图和《明万历会典》北京天地坛图,除比例问题外,几乎没有区别,因此可以相信,北京之天地坛从建筑布局到单体建筑都与南京无异。”因此,我们可以看到至早在明初的北京,天坛斋宫中便有了寝殿。《嘉庆会典事例》云:乾隆八年(1743)修理斋宫,建正殿五间,左右配殿六间,内宫门一座,回廊六间。修理券殿一座,方亭一座,宫门六座,石桥十座。钟楼一座,外围廊房一百六十三间,拆墁月台修理河道墙垣。乾隆八年,对斋宫的正殿进行了改建和休整。其中并未提到对寝殿的改动,嘉庆十二年的失火是否对阶条石有大的改动也仍需探索,但是可以说明嘉庆见过了此种阶条石。

[⑨]乾隆时期对斋宫有过改动,也新建如园,但是目前的资料尚不能看到是否有乾隆时期关于此种阶条的记载。

[⑩]此处表述和《营造算例》中“混沌台基角柱”大致相同,只一处有较大差异。梁先生原文为“【混沌台基角柱】 高同陡板高。宽按阶条宽。厚按宽三分之一。系要不合缝。外加上下榫各长按高十分之一,径按长加倍。”综合考量《营造算例》为部分清式《匠作则例》的整理汇编,本文认为混沌角柱的比例应是三分之二。