图像学视角下圆明园西洋楼几何学设计方法探源

Study on the Geometric Design of the Western-style Building in Yuanmingyuan from the perspective of pictorialism

朱翊纶,曹新*

摘要:西洋楼建筑群是圆明园中一次对西欧园林的较大规模仿建。众多学者已经对其营建历程、图像材料、植物景观等进行了研究,但对更为本源的设计方法还未深入探讨。本文将其作为中外园林对比研究的一个典型实例,通过现存较为可靠的西洋楼铜版画进行图像学研究,并结合已有文献及实地考察,试图厘清其运用几何学方法的设计过程,探究彼时西方园林文化对中国本土园林建造技术、设计原则、典型要素应用等情况的影响。

关键词:圆明园;西洋楼;图像学;几何学;设计理论

Abstract: Western-style building scenic area in the Yuanmingyuan is a larger-scale imitation of Western European gardens. Many scholars have studied its construction history, pictorial materials and botanical landscape, but the more original design methods have not been explored in depth. This paper takes it as a typical example of a comparative study of Chinese and foreign gardens, and through a pictorial study of the more reliable surviving copper plates of the Western-style buildings, combined with existing literature and fieldwork, attempts to clarify its design process using geometric methods, and to explore the influence of Western garden culture on the construction techniques, design principles, and application of typical elements of local Chinese gardens at that time.

Key words: Yuanmingyuan; Western building; iconography; geometry; design theory

1引言

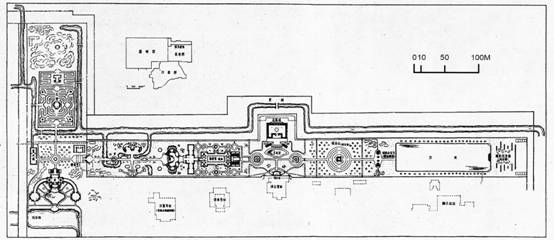

圆明园的西洋楼建筑群是对西欧建筑园林的一次较大规模仿建[1-2]。其位于长春园北部,邻北围墙,景区东西宽约850米,南北长约115米,占地8.13公顷。由传教士意大利人郎世宁[3]和耶稣会传教士法国人蒋友仁设计监修,法国人汤执中主持绿化,中国匠师辅助建造(样式雷图档中有呈样图纸)。其设计建造前后历经数十年,于1747年(乾隆十二年)始建,第一座水法谐奇趣于当年秋季完工, 1751年(乾隆十六年)整个景区的建筑园林建设完成。1753年(乾隆十八年)开始修建东侧景区诸景,并于1759年(乾隆二十四年)基本建成,而后又有所增建。1783年(乾隆四十八年)远瀛观最终建成,是为西洋楼的全盛时期,而西洋楼铜版画也绘于同一年。西洋楼在设计建造过程中,充分借鉴西欧园林优点,成为西欧与中国本土文化相互交融的艺术瑰宝,在园林史上具有很高的研究价值。西洋楼的营建也体现出乾隆时期对外来风格与技术所持的积极态度,是研究西欧几何学设计方法对中国皇家园林影响的重要材料。

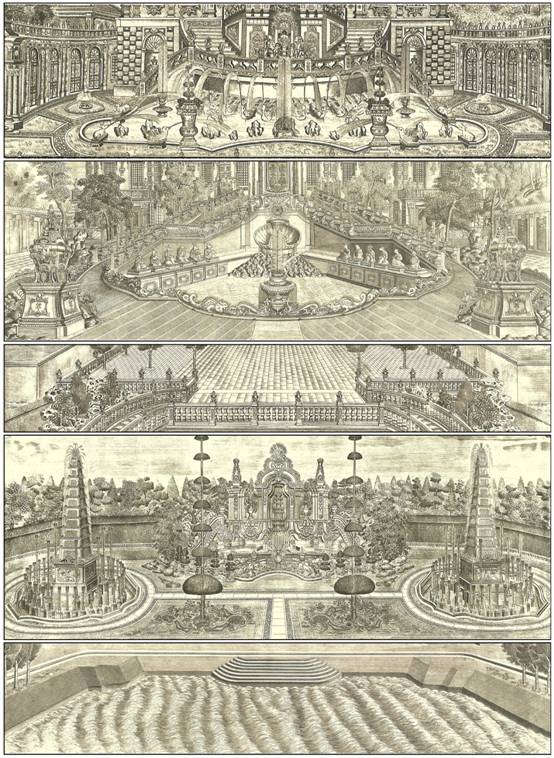

图1.西洋楼总平面图

2材料与方法

从图文资料中可以发现,西洋楼在建成后又经历数次改建。其中,图像资料记录了大量文献缺载的信息,为研究提供了清晰的历史场景,成为有力证据。西洋楼的图像资料主要为乾隆时期铜版画[4]、样式雷图档中的相关图纸[5]、摄影师拍摄的影像资料[6-11],以及民国时期的现场测绘图纸[12-13]等。其中以西洋楼铜版画最为详实可靠。诗文材料中,《内宫则例》等从文字角度补充了诸如植物种类等重要信息。

本文主要研究的是其盛期的园林风貌,故选取绘制于同一时期的西洋楼铜版画为主要参考材料,辅以各个时期摄影师拍摄影像、民国时期测绘图纸及诗文资料。西洋楼铜板画是现存唯一完整展现其盛期景象的图像资料,由宫廷画师伊兰泰绘制,采用正立面透视画法,建筑形象、细部、尺寸、植物等都较为准确可信,详实记录了建成后的风貌,对于推测真实透视关系具有重要的参考价值。西洋楼影像资料现存多为外国摄影师拍摄,此次研究共收集到照片156张,拍摄时间从1873年到二十世纪四十年代,可作为补充材料,利用不同拍摄角度对铜版画的真实性加以印证。此外还有民国时期的测绘图纸,有的详细标注了尺寸数据,虽然不免与盛期时有出入,也能作为定量研究的重要材料。

3几何学应用

西洋楼开始建设的年代,意大利正处于巴洛克后期和洛可可时期,因此其前期采用巴洛克与洛可可风格,后期则借鉴法国古典主义风格。彼时的造园实践仍然沿袭着文艺复兴所规定的纲领性原则。建筑师必须运用绘图工具作图,将建筑平立面置于精准线条的控制之下。因此,建筑园林的形体与轮廓均是利用直线、直角与算术比例的圆弧构成。而到了巴洛克及洛可可时期,细部被赋予了更多发挥的空间,建筑构件上的装饰越发繁复,因此也被称为“矫饰主义”时期。同时,对透视学的进一步研究,使得视觉矫正方法被运用到设计中。根据当时的文献资料,郎世宁很可能受到瑟里奥《建筑》、泼佐《画家和建筑师的透视规则与范例》等的影响,这些书籍从理论与实践层面明确了透视法的设计流程。

3.1建造技术的运用

随着西欧几何学的发展,各种先进的建造工具与技术被发明,人们能够建造更为复杂精密的装置。水法即喷泉,在西欧园林中屡见不鲜,但对乾隆皇帝来说,该装置颇为神奇[14]。而蒋友仁受过系统的西方数学几何教育,虽然喷泉建造并不是他的专长,但他利用所学的数学运算知识,并参考勃克勒《新建筑》等喷泉设计书籍,最终成功建造了一系列水法。由此可见,数学知识对建造技术的习得尤为重要。西洋楼水法主要原理是利用水车,依靠人力“蹬攀”提水至高处,再利用水的势能驱动机械实现涌泉。一些更为机巧的功能,例如报时、表演等,也是在这一原理的基础上,通过精确演算和机械制造实现的。

3.2设计原则的沿袭

文艺复兴时期,建筑师开始有意识地著书立说,系统地表达对设计原则的见解,如阿尔伯蒂《论建筑》、维尼奥拉《五种柱式规范》、帕拉第奥《建筑四书》等,对设计理念、建筑规范、柱式比例等进行研究。巴洛克及洛可可时期则大抵沿袭,并在此基础上,强化中央轴线的表达,加入繁复的装饰等,体现了极尽奢华的时代风格。西洋楼从主次轴线布置、特定建筑比例、园林要素几何化等方面,都集中体现了几何学设计思想的影响。

3.2.1主次轴线布置

轴线是西欧园林中的重要特征。从平面上看,西洋楼中有一条东西向轴线和三条南北向轴线[15],将3丈(合6清步[16],9.6米)的网格落位到总平面图,轴线与网格对位关系较为明显,因此能推测出景区规划使用了特定模数的网格。

图2.西洋楼的主次轴线分布与网格落位

从立面上看,西洋楼中的建筑立面多数都将中轴线的开间大小、立面高度、装饰繁复程度等方面,刻意与两边做出区分,以此强调中轴线的存在,明确空间主次关系。文艺复兴初期的建筑师仍忠实于古代建筑 “各列柱间距相等”的原则,强调建筑的同一对称性,即中轴两边完全对称,并不追求突出中轴线的视觉效果,因此就出现了一条隐含的正门轴线。而到了文艺复兴后期,建筑师逐渐认为空间存在主次、前后等序列关系,于是将前期均质的空间,演变为轴线所主导的空间,巴洛克及洛可可时期则更甚。

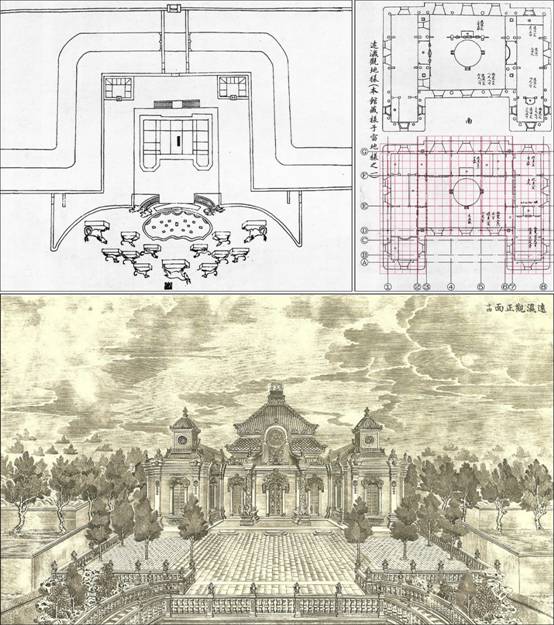

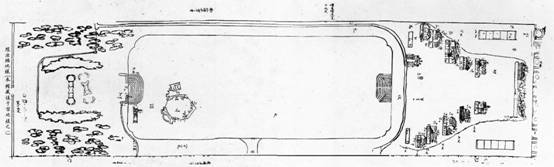

3.2.2特定建筑比例

建筑及园林各部分遵循特定且统一的算数比例关系,而不是随意地由简单几何图形来确定。文艺复兴建筑师重拾了对几何学的关注,利用精确的尺度计算来达到比例和谐。南北主轴线上的远瀛观主殿颇具代表性。从测绘图中可以看出,其主体建筑柱网按照一定模数进行排列(大致为3的倍数关系),在开间尺寸、高度与进深的比例关系上都十分考究。

图3.西洋楼远瀛观园林及建筑平立面图

3.2.3园林要素几何化

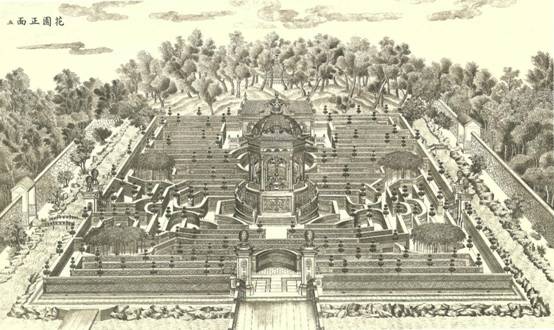

西洋楼中的园林要素可以按形态分为水平与竖直两种。水平要素是平面呈几何形态的园林要素,如园路、水池、刺绣花坛等;竖直要素是具有高度且呈几何形态的园林要素,如景墙、迷园、植物、雕塑等。在元素组织上,仿效巴洛克及洛可可园林,将原本不规则形态的要素图案化、模型化,使其服从于整体的几何构图,并作为组织园林空间的材料[17]。同时,因其地势平坦,其空间组织也受到法国勒·诺特尔式园林的影响,园路平直地沿轴线伸向远方,两侧栽植成排的修剪整形的树木,强调出尽端的园林节点。

图4.西洋楼铜版画五-黄花阵

3.3典型要素的实例

本文将西洋楼中典型要素的实例,梳理成建筑造型、水景喷泉、植物景观、透视画法这四类,来具体说明几何学设计方法对景区营造的影响。

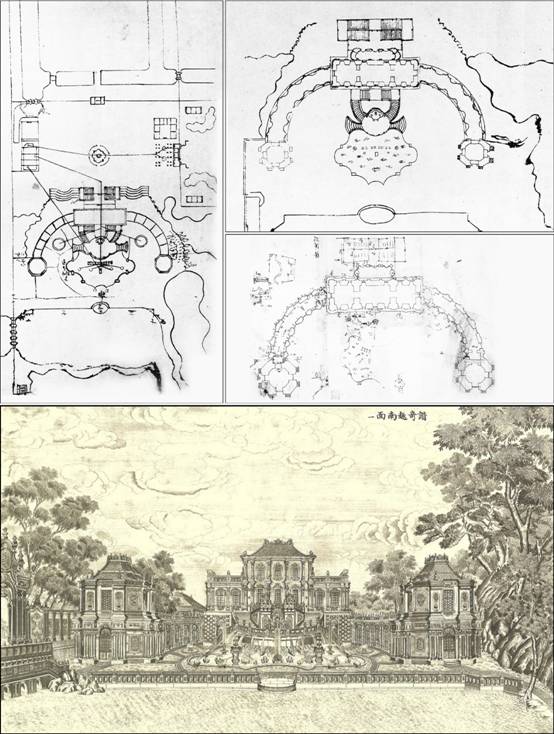

3.3.1建筑造型

建筑造型方面,西洋楼使用了许多当时西欧盛行的建筑元素[18],如弧形柱廊、室外大楼梯、等跨排列的券洞及壁柱、门窗的细部装饰,如植物与贝壳饰纹、涡卷造型[19]等,同时也保留了部分本土元素,如庑殿、硬山、攒尖等式样的屋顶。以最早建成的谐奇趣为例,其建筑主体由主殿及两侧的弯曲游廊以及游廊末端的两座八角亭组成,这个“U”形的复合体仿佛形成一座舞台布景,共同面对最重要的中心喷泉。南北两侧均出现室外大楼梯,北面为规则矩形平面,南面为弧形平面,体现了当时西欧流行的巴洛克装饰风格。壁柱使用爱奥尼克柱式,廊柱则是科林斯柱式,此外还有多种组合柱式。而屋顶则使用鱼鳞瓦庞殿顶,兼具中国人的审美风格。

图5.西洋楼谐奇趣园林及建筑平立面图

3.3.2水景喷泉

西洋楼因“水法”而建,故水景是其核心部分,建筑则成为了舞台背景。纵观西洋楼铜版画,共在六个景区中出现八处水景[20],分别为谐奇趣景区(谐奇趣南面、谐奇趣北面)、方外观景区(竹亭北面)、海晏堂景区(海晏堂西面、海晏堂南面)、远瀛观景区(远瀛观正面)、大水法景区(大水法正面)、方河山景区(湖东线法画),其中又以谐奇趣南、海晏堂西、远瀛观南、大水法四处喷泉最为宏伟壮观,而它们并不是集中出现的,而是作为节点次第出现[21],具有严谨的叙事结构,谐奇趣可以理解为开端,海晏堂是序曲,其东西轴线引导人们进入下一篇章,远瀛观、大水法则是高潮,伫立于观水法,可以看到最为极盛的水景表演,而行过线法山,则进入到景区尾声——方池与湖东线法画,夕阳西下时在此东望,可以看到美不胜收的西欧街道景象,引人遐思、回味无穷。

图6.西洋楼中各形态水景示例

3.3.3植物景观

西洋楼的植物景观是西欧风格与本土植物相结合的独特实践。植物配置借鉴意法园林,结合在地条件,展现西欧园林的风貌特征[22]。种植方式采用中轴对称,修剪整形的乔木主要沿建筑中轴两侧展开,或是依东西向主要轴线排列。除了种植方式的效仿,配置形式更是有迹可循,如选用修剪的圆柏来代替西欧紫杉,圆柏被修剪成三、五或九层的塔状形式,对植或列植于道路、建筑两侧;牡丹、月季等色彩鲜明的开花灌木和草本花卉与砖和卵石拼成的模纹花坛相结合;紧邻建筑、道路两侧的花坛,常设于整形圆柏的四周;选用修剪整形的小圆柏盆栽作为点缀,摆放于西洋水法周围;利用矮墙营造迷园,并在节点处种植圆柏、龙爪槐等。同时,西洋楼在借鉴的基础上,又有所差异和创新,如三层或五层塔状的圆柏、黄花阵的矮墙迷园、牡丹和草花搭配的模纹花坛和小圆柏盆栽等形式,虽然与意法园林中的修剪紫衫、绿篱修剪的迷园、紫杉或黄杨修剪的模纹花坛和柑橘盆栽相似,但在植物材料、配置手法上又有别于其植物形式。并且景区植物由建筑周边几何规则的人工形式,慢慢过渡到远离建筑的自然式种植,兼有中国古典园林的地域特征。

图7.西洋楼中修剪整形的圆柏示例

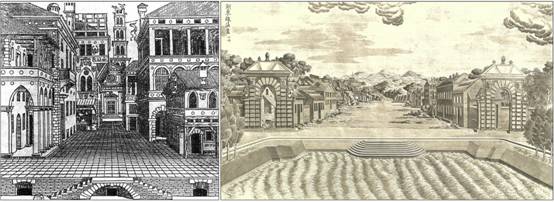

3.3.4透视画法

“线法”即透视法。西洋楼中有两处景名曰“线法”,分别为谐奇趣西侧线法桥和湖东线法画,一东一西,是整个景区的开端与结束,首尾呼应[23],足见郎氏对透视法的重视。“湖东线法画”资料更为详尽,从样式雷图和西洋铜版画的平立面关系进行研究。样式雷图样的画法将平立面合为一体,既展现平面关系,又反映立面情况。这些墙体从西往东共两列11面,两两对称,呈梯形收口状排列,其目的是在较短距离中强化一点透视效果,增强纵深感。从图中线法墙尺寸标注可以发现,每面墙的透视关系都经过了严格计算,就是为了展现出铜版画所绘制的利用视错觉模拟西欧城镇街道样貌的目的。据当时文献,瑟里奥《建筑》一书中“透视”一节所描述的喜剧布景实例,应对该处设计产生过影响。

图8.样式雷线法墙、方河、落实牌楼地样(绘制年代:19世纪)

图9. 瑟里奥《建筑》的喜剧布景实例与铜版画-湖东线法画

|

南列自西 向东编号 |

墙长×墙厚 |

与后部墙体间距 |

北列自西 向东编号 |

墙长×墙厚 |

与后部墙体间距 |

|

南1 |

1丈1尺×6尺 |

|

北1 |

1丈1尺×6尺 |

|

|

南2 |

1丈7尺×5尺 |

7尺 |

北2 |

|

|

|

南3 |

2丈5尺×6尺 |

1丈5尺 |

北3 |

2丈5尺 |

1丈6尺 |

|

南4 |

2丈7尺×5.5尺 |

1丈4尺 |

北4 |

2丈3尺 |

1丈4尺 |

|

南5 |

2丈×6.1尺 |

1丈6尺 |

北5 |

1丈8尺 |

1丈6尺 |

|

南6 |

1丈9尺×5.5尺 |

5丈 |

北6 |

2丈5尺 |

5丈 |

|

最东一面超长墙,长8丈,高3尺5寸 |

|||||

表1. 图中标注线法墙尺寸表

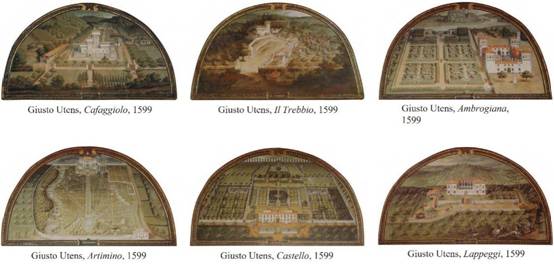

同时,用来表现园林整体风貌的正面透视画在当时也十分盛行,其中代表性的有尤特斯十六世纪末所绘的半圆窗格画。而圆明园的线法画,也遵循了这种主流表现方式。

图10.文艺复兴风格主义画派尤特斯所做的半圆窗格画

4结论与讨论

西洋楼作为中国古代对西方园林艺术的写仿,利用了西方先进的建造技术和几何透视的设计方法。建造技术方面,蒋氏利用自身掌握的数学知识,辅以喷泉建造书籍,成功建造了数处水法。设计方法方面,整个景区沿袭文艺复兴时期的成法,并结合当时流行的巴洛克、洛可可风格,以及法国古典主义风格,对主次轴线进行布置,遵循建筑平立面稳定和谐的比例关系,多处运用室外大楼梯设计,将园林要素进行几何化布置和处理,主要建筑的外环境体现了几何学的营建思维。进一步对建筑造型、水景喷泉、植物景观、透视画法进行实例研究,证实了几何学造园思维对西洋楼建设的影响。本文对西洋楼几何学设计方法的探究成果,从建造技术、设计原则、典型实例三个方面进行了阐述,限于篇幅,并不能将所有实例乃至建造细节都详尽阐述,望能为以后的中西园林比较提供可行的研究思路。

参考文献

[1]吴伯娅.圆明园史话[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[2]童寯.北京长春园西洋建筑[C].《圆明园》学刊第一期,1981:77-85.

[3]徐家智.圆明园艺术珍品与耶稣会士郎世宁——17至19世纪中西文化交流之一例[J].故宫博物院院刊,1993,01:75-89+30.

[4]长春园西洋楼铜版画二十图[A].《圆明园》学刊第三期,1984:22.

[5]王其亨,张凤梧,胡莲.清代御苑胜境——圆明园西洋楼二十景图创作理路探赜[J].中国园林,2014,30(07):119-123.

[6]徐家宁.奥尔末与圆明园历史影像[J].收藏,2010,08:138-148.

[7]徐家宁.留在照片上的圆明园历史影像[J].寻根,2010,04:4-19.

[8]刘阳.万园之园:圆明园胜景今昔[M]香港:三联书店(香港)有限公司,2012.

[9]刘阳.11位为三山五园拍照的外国摄影师[A].《圆明园》学刊第七期——纪念圆明园建园300周年特刊[C],2008:6.

[10]刘阳.三山五园旧影[M].北京:学苑出版社,2007.

[11]张晴编.圆明园的影像传奇[M].上海:上海书店出版社,2011.

[12]苏品红.样式雷及样式雷图[J].文献,1993,02:214-225.

[13]郭黛姮,贺艳.圆明园的“记忆遗产”——样式房图档[M].杭州:浙江古籍出版社,2010.

[14]常华.浅析圆明园西洋楼设计、建造的原因[J].苏州文博论丛,2012,00:26-30.

[15]陆伟.圆明园西洋楼纵览[A].《圆明园》学刊第十期[C],2010:14.

[16]张杰,熊玮.清代皇家园林规划设计控制的量化研究——以圆明三园、清漪园为例[J].世界建筑,2004,11:90-95.

[17]尹航.意大利文艺复兴中期园林植物应用——以埃斯特、兰特、冈贝里亚庄园为例[J].建筑与文化,2015(7):2.

[18]陆颖.“建筑是凝固的音乐”——从圆明园建筑群看中西建筑文化之合流[J].名作欣赏,2013,15:160-161+166.

[19]于健,赵佳.圆明园西洋楼建筑装饰艺术的源流及其变异[J].艺术评论,2011,04:79-81.

[20]贾珺.圆明三园中的水法景观探析[J].西部人居环境学刊,2013,06:78-86.

[21]金毓丰.圆明园西洋楼评析[C].《圆明园》学刊第三期,1984:25-28.

[22]纪茜,曹新.从文献记载考证圆明园四十景植物景观真实性[C].中国城市规划学会.中国城市规划学会,2015.

[23]李约翰.乾隆皇帝的西洋景圆明园西洋楼里的线法与透视画[A].《圆明园》学刊第八期——纪念圆明园建园300周年特刊[C],2008:10.

作者简介

朱翊纶,1997年4月生,男,汉族,江苏省泰州市,北京林业大学园林学院风景园林学硕士研究生在读,研究方向为园林历史与文化、文化景观、遗产保护。