乾隆帝观稻多稼轩

杨剑利

圆明园作为清代与紫禁城地位相比拟的御园,并非只有殿堂亭阁,而是不乏田园风光,甚至有专门的稻田菜圃。圆明园从初建时期便有“菜圃”“鱼池”“耕知轩”一类的景点。雍正帝继位后景点增多,有田字房、芰荷香、多稼轩、北苑山房等。乾隆登基后将原有观农景点重新命名,如菜圃改称杏花春馆,耕织轩改称水木明瑟,田字房改称澹泊宁静,多稼轩改称映水兰香,芰荷香改属称多稼如云,北苑山房改称北远山村。同时还对原有景点进行改建,并增建了新的景点,例如杏花春馆的春雨轩和若帆之阁。这些御园中的稻田耕作,并不是为了多收几石粮食,而是统治者关注民生、重视农业和祈祷每年风调雨顺的礼制需要。

封建社会的中国是农业大国,农业是自给自足的封建经济基础, 重视耕织,“裕民观稼”,历来为封建明君所共识。园林中增添这一内容,既是社会现实的反映,也是封建统治者的统治思想的反映。“心田喜色良胜玉,鼻观真香不数兰”,表达了封建统治者对农事的重视。

皇帝在园中开辟许多田地或菜圃,在园中观农事、验农桑、知农情、想农忙,体现“重农桑以足衣食”的富国之策和“以民生为本”的统治思想。清代康熙、雍正、乾隆三朝对农桑的重视程度是最高的,每年春季皇帝都要参加祭祀活动,亲自耕种藉田,还要到先农坛祭祀。在圆明园内种田、养蚕是皇帝及后妃每年春季首先要做的大事。园的北部留有大面积农田也是皇家重农耕的需要。

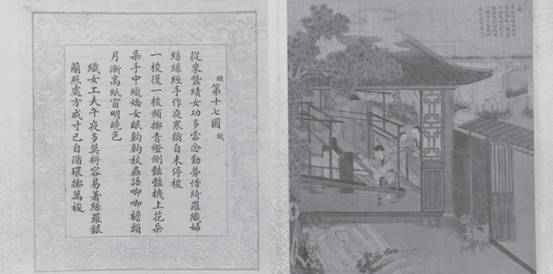

例如多稼轩,雍正朝所建,寓劝农之意。雍正帝撰诗曰:“夜来新雨过,畿甸绿平铺。克尽农桑力,方无饥冻虞。蚕筐携织妇,麦饭饱田夫。坐对春光晚,催耕听鸟呼。”乾隆帝更是常到此处观看稻田。乾隆十八年(1753),乾隆帝在多稼轩观赏农田后赋诗,“弄田园北鄙,引溜藉输斟。几罫塍遥叠,数楹轩上临。黄云菜花甲,绿水稻秧针。多稼孜孜吁,当年此日心。”乾隆十八年,乾隆帝又为多稼轩中的农器题诗。乾隆四十一年(1776),乾隆帝在多稼轩观插秧,赋诗曰:“园中辟弄田,引水学种稻。轩名额多稼,奎章悬圣藻。无非垂教心,当识谷为宝。要惟雨旸时,逢年殷祝好。春夏例多暵,布种艰致早。兹来见芃芃,鳞塍绿云渺。则因二三月,沾膏秧插了。秋成期尚遥,满望奚敢保。切切尽小心,穰穰希大造。”乾隆五十六年(1791),乾隆帝在多稼轩赏景,勉励劝农,“鳞塍凭牖俯溪田,雨笠风簔验历年。敢拟唐虞窥道要,勤农二字却心传。”多稼轩北的贵织山堂还藏有《耕织图》和刻石。《耕织图》是南宋绍兴年间画家楼璹所作,南宋时的楼璹在任于潜令时,绘制《耕织图诗》45幅,包括耕图21幅、织图24幅。康熙帝南巡时,见到《耕织图诗》,感慨于织女之寒、农夫之苦,传命内廷供奉焦秉贞在原作基础上,重新绘制,计有耕图和织图各23幅,并每幅制诗一章。康熙帝不仅每图亲题七言律诗一首且于图前亲书序文,并于序首、序尾盖印。后来雍正皇帝又命画师参照楼璹《耕织图》和《御制耕织图》绘制耕图、织图各23幅,并亲自各题五律诗1首。乾隆皇帝也命画师摹绘楼璹《耕织图》,亲自作序,并在保留楼璹原诗的同时,于每幅题七律及五律诗各1首。乾隆帝同时命画院临摹刻石,所刻之石置于多稼轩。咸丰十年(1860),英法联军攻入北京,烧毁圆明园时,《耕织图》被掠去,现藏于美国华盛顿佛利尔美术馆。石在这次浩劫中部分被毁,余石于民国初年被徐世昌收藏,镶嵌于花园墙壁,至1960年,留存的刻石才归中国历史博物馆收藏。

焦秉贞画 / 康熙诗 御制耕织图

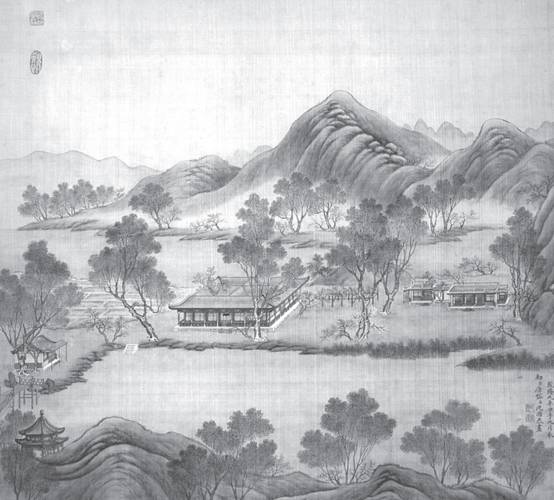

圆明园四十景之 澹泊宁静

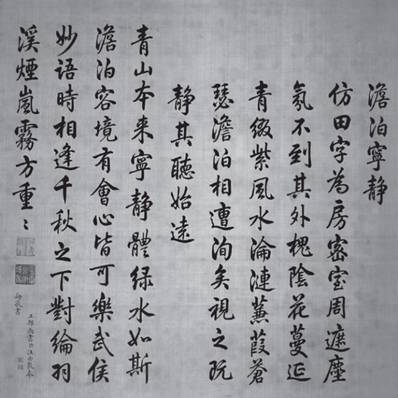

澹泊宁静咏

又如,澹泊宁静又称田字房。雍正初年就已建成。主体建筑是一个田字殿, 四面均可欣赏风景,殿北面是一片水田。南面是平静的小湖,东面为一片松林,而向西可欣赏映水兰香景区。位于澹泊宁静的稻香亭,也是乾隆帝经常观稻的地点。乾隆二十五年,乾隆帝在稻香亭观看水稻收获,“每岁秋蒐举,恒过熟稻时。兹方迟启跸,恰值促常期。遍陇黄云蔚,迎亭紫玉蕤。肯教鹦鹉啄,宁数蕙兰披。何必范云论,因怀杜甫诗。腰镰农父入,凭槛近臣知。乍见空云水,惟忻如栉茨。 关心真惬望,可口欲流脂。三字瞻宸翰,五言纪昊慈。更希八纮遍,永祝万仓斯。”乾隆二十六年,乾隆帝在稻香亭观看即将成熟的稻子,“雨滋稻町插新秧,较早常年一月强。苗矣秀乎秀矣实,此时敢拟即云香。”

又如,丰乐轩。丰乐轩在紫碧山房东南,殿三间,四围有廊。此轩向东北有曲廊连至学圃。丰乐轩名取自柳宗元《种树郭橐驼传》“其乡曰丰乐乡,在长安西”一句,郭橐驼的家乡名为“丰乐”,雍正皇帝将轩取名“丰乐”,意谓期望百姓庄稼丰收、安居乐业。并在丰乐轩旁边的学圃种田观稼,祈祷一年风调雨顺。乾隆二十六年(1761),乾隆帝在丰乐轩,祈愿农业丰收,“文轩额取郭槖传,学圃因之亦课田。欲阜吾民无别术,虔恭一意为祈年。”

又如,顺木天(学圃)。乾隆二十四年(1759),乾隆帝在紫碧山房东侧的学圃种植蔬菜果树,“北村有隙地,种树还艺蔬。清溪贯其间,不井可辘轳。将谓无愁旱,川涸圃渐枯。乃悟凡百为,省力非良图。”

除了观稻之外,统治者还经常在圆明园中举行演耕活动。

祭先农和藉田礼在中国传统礼制中具有重要意义。藉田礼是象征着一年农事开始的礼仪,在开春之时,天子亲自躬耕以劝农,号召天下百姓勤劳务农,并祈求风调雨顺,五谷丰登。清代各朝皇帝对行耕藉礼都非常重视。每年仲春或季春吉亥之日被规定为皇帝亲耕典礼的吉日,大致在农历的惊蛰之后。

清代康熙皇帝一贯的重农政策以及身体力行的重农实践在史书中留有许多资料。《清史稿》卷七记载,康熙四十一年(1702),“皇帝省耕畿南,经博野,圣祖躬秉犁器,即功竟亩,观者万人”。继明嘉靖帝在宫苑内辟地亲省耕敛事后,圣祖皇帝玄烨也在宫苑之中海“尝亲临劝课农桑”之事,他虽然仅一次往临先农坛亲耕,但深知“王权之本在乎农桑”的重要。他在西苑“治田数畦,环以溪水”,种试验田,培育良种,体察农事,赐名“丰泽”。

清代各朝皇帝对行耕藉礼都非常重视。其中,乾隆皇帝亲行率耕表现得更为突出,行耕藉礼次数为历代皇帝之冠,在位期间行藉田礼五十八次,其中二十九次亲行耕藉。耕藉礼主要在先农坛举行,但除此之外,乾隆帝还多次在圆明园山高水长进行演耕。乾隆三年(1738)三月十二日,乾隆帝“幸山高水长,演耕”。五年(1740)三月十九日,“上幸山高水长,演耕”。六年(1741)三月初八,“上幸山高水长,演耕”。七年(1742)三月十九日,“上幸山高水长,演耕。”

另外,统治者还在园中举行祈雨活动。在靠天种粮吃饭的传统农业社会,老天降雨与否,不仅与人们的生存息息相关,而且直接关系到一个王朝的稳定,所以祈雨活动在中国有着相当久远的历史。清代统治者除了前往天坛、地坛进行雩祭活动之外,也常常在御园进行祈雨。乾隆三年(1738)四月初二,乾隆帝幸圆明园,谕大学士、九卿等:“朕思竭诚祈祷,在内与在外无异,用是仰遵懿旨,以 慰慈怀。”(《清高宗实录》卷 66)

我国历史上灾荒非常之多,在无力左右和改变自然的情况下, 为求得大自然的宽容与恩赐,保佑四季平安,人们往往通过祭拜天地、供奉龙王等仪式,以求消灾避难。圆明园是水景园,自然少不了建龙王庙,就连香山静宜园多泉水,清帝也建了四座龙王庙,至今碧云寺卓锡泉旁的龙王庙仍然保存完好。当天时大旱时,乾隆帝往往会连续几天到龙王庙、黑龙潭敬香求雨,天下雨后,又要到龙 王庙谢雨。若是发生涝灾,仍要去拈香。

本文摘自《圆明园故事》一书