在清代,五月初一至初五,皇帝及宫眷用膳中都有粽子,并且还用粽子供神祭祖,供奉佛堂,诸如养心殿东、西佛堂、圆明园等各处神佛前都有供奉。宫中也会在端午节将粽子赏赐给军机、翰林等官员,但数量比较有限,主要是体现一种节日的氛围。

五月初五这天,宫中用膳主要是粽子,因此有“粽席”的叫法。皇帝、皇后、皇太后及诸嫔妃膳桌上粽子堆成一座座小山,有的用二号银盘装,每盘装二十二个;有的用三号银碟装,每盘十八个;还有的二百个粽子算作一“方”,每个膳桌上摆两方。据乾隆十八年端午节膳单上记载,乾隆帝膳桌上摆粽子一千二百七十六个,皇后膳桌上摆四百个。皇太后、皇太贵妃各一位,皇贵妃两位,妃三位,嫔五位,贵人两位,常在四位、阿哥七位、公主一位、福晋两位,共摆粽子六百五十个。吃粽子前,还做一些“亲教宫娥群角黍,金盘射得许先尝”的小游戏。就是把许多的粽子放在一个大盘子里,让人们站在一定的范围内,用小角弓射,射中哪只就先吃哪只。用膳时,皇帝要喝菖蒲酒,赏众人喝雄黄酒,皇帝使用的是带有“艾叶灵符”纹饰的餐具。膳后用的茶果,是桑椹、樱桃、茯苓等适时的鲜果。

宫内御膳房承担包粽子的任务。因宫内对粽子的需求量十分惊人,需临时调入许多人帮厨,还得日夜包煮。为博取帝后的欢心,厨役们从节前十几日就绞尽脑汁,精心策划,从粽子的外形到粽馅一一逐级呈报,直到皇帝批示“钦此”为止。

在端午节,民间还有驱毒避邪的习俗活动,如将艾叶悬挂在门上,制作佩戴各种五毒(蜈蚣、蟾赊、蝎子、蛇、壁虎)饰物用以辟邪驱毒。这些习俗也同样在宫廷里得以沿袭。端午这天,乾隆帝朝冠上戴艾草尖,身穿蓝棉纱袍和红青棉纱绣二色金龙褂,身上拴龙舟形大小荷包和五毒小荷包。皇后、皇太后及宫中女眷,头上戴五毒簪、艾草簪,绸布制的老虎簪。宫内的陈设无不体现端午节的特点:墙壁上挂的是龙舟呈祥缂丝挂屏,桌上摆大青葫芦音乐座钟,瓶内插五福五瑞花……就连各宫里用的熏香都是菖蒲根、茎为原料制成的。菖蒲和艾草一样是多年生草本药用植物,有提神、通窍和杀菌的作用。菖蒲还可以去寒热、除三尸九虫,用它泡酒,喝了能延年益寿。端午节头戴艾草,熏菖蒲香,喝菖蒲酒,可以驱除邪气消祛病毒。

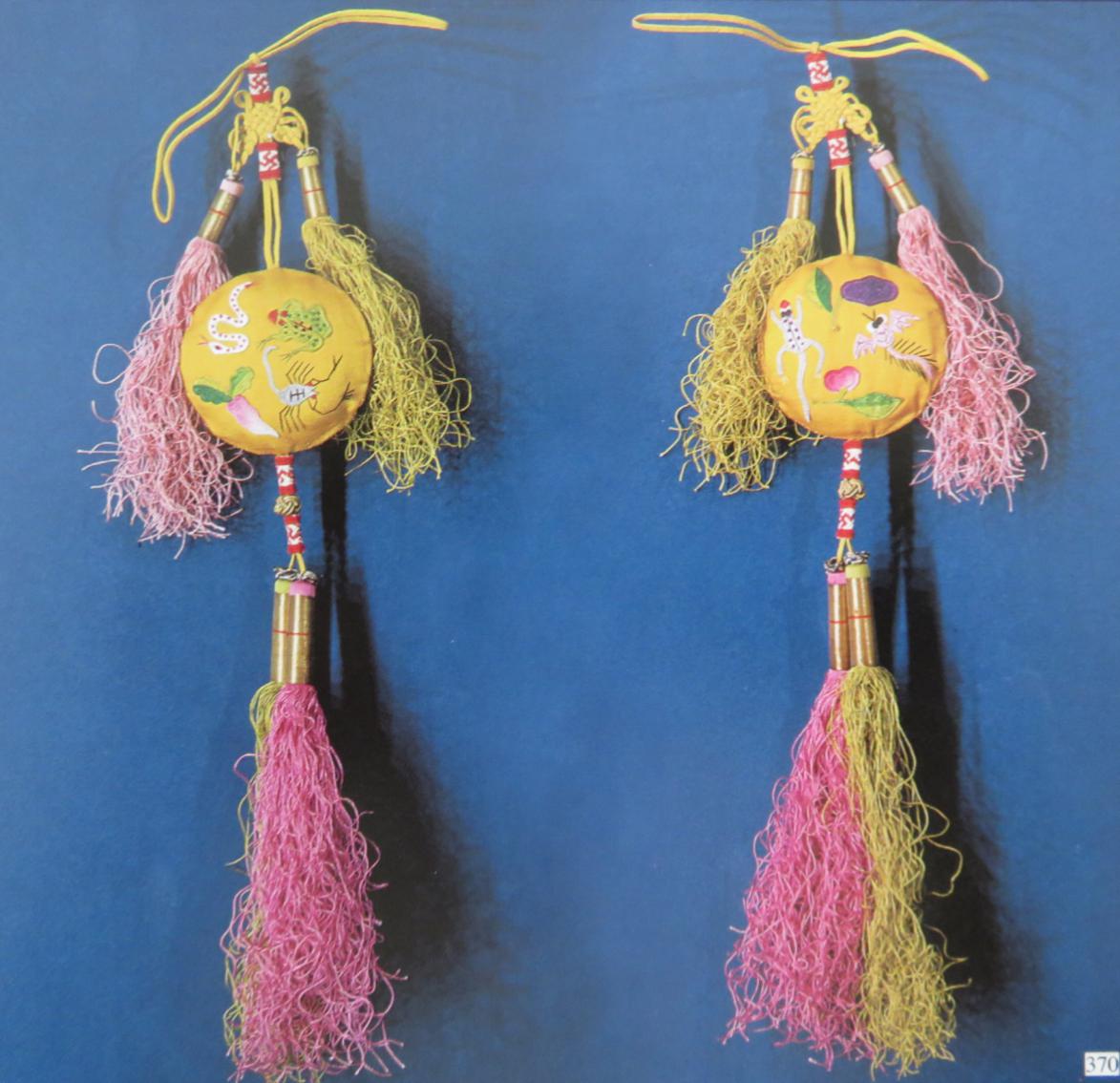

佩带药子锭是清宫廷中又一项应节活动。在节日前清宫造办处要应节制做各种药子锭,既有紫金锭、蟾酥锭、盐水锭、离宫锭、避暑香等。制作好的药子锭有的用于内服,有的则做成佩饰。不同式样的药子锭除宫内留用外,相当数量由清帝赏赐大臣乃至边远的军队中。盛装药子锭的小绣袋上各花纹中有五毒图,彩色秀巧的小药袋、荷包及火镰包等小物件,既美观实用又可驱毒辟邪。

五毒袋

圆明园研究院整理。