清朝的中西文化交流主要以传教士为媒介,清帝重视西洋的天文历算、舆图测绘、美术机械等技艺,主动征召有一技之长的传教士进京效力,并按其所长和皇帝的需要分派在各机构供职,称“行走”。

从满族入关伊始直到嘉庆朝早期,一直有外国传教士在宫廷中服务。其中以康熙、雍正和乾隆时期最具有代表性,且前后相续,未曾中断。雍正至咸丰五帝,每年正月灯节之前由紫禁城到圆明园,入冬后迁回紫禁城。与宫廷有密切关系的造办处也将作坊设在圆明园中,随皇帝而迁移。

曾与郎世宁一起供职于造办处的传教士蒋友仁、王致诚致函欧洲友人,记述了他们在圆明园中的活动。“在(圆明园)这座别宫的花园入口处有一座如意馆,它是中国和欧洲画家,制造自动装置或其他各种机器的欧洲钟表匠及加工宝石和象牙的工匠们工作的地方。除了这个皇帝不时会光顾的内部工场外,皇宫周围还有许多各种类型的工场,大批工匠为了装饰宫殿而经常在这里工作”。“其中一个市镇叫海淀,我们法国教会在此有一幢不大的住所,供在陛下宫中效力的法国传教士居住。“白天我们置身于园林之中,并在那里由皇帝供应晚餐。为了过夜,我们到达一座相当大的城市或者是一个镇子,我们在距皇室很近的地方购置了一幢房子。当皇帝还驾京师时,我们也随驾返回。由此可知,传教士随皇帝来圆明园时,白天在如意馆工作,皇帝还时常到此巡视,晚上在附近的海淀镇住宿。

清廷为在造办处供职的传教士提供“西洋人份例饭”。乾隆五十七年(1792)四月内务府档案,记载了当时在如意馆行走的潘廷章、贺清泰等四位西洋画师的膳食供应份例,其中米面、肉类、干鲜果品十分丰富。正如王致诚所说“我们的住宅干净而适用,没有任何违背我们身份之礼仪的地方。我们的食物相当好,除了葡萄酒之外,这里几乎拥有欧洲所能找到的一切”。作为皇帝最器重的西洋画师,郎世宁的待遇更为优厚。除因其工作出色经常受到皇帝的赏赐外,雍正还多次为他修缮画室。乾隆不仅封他为“奉宸苑卿”,还为其举行七十岁祝寿仪式。并在他去世后追赠侍郎衔,赏银三百两安葬,极尽哀荣。

尽管衣食无忧,但这些传教士工作紧张,心情压抑。王致诚在信函中透露了他内心的苦闷:“我没有一时一刻的时间属于我自己”。“我必须忘记自己过去所学的技艺,我还必须学会一种新技艺以符合该民族的情趣。我们所画的一切都是奉皇帝钦命而作。我们首先绘制草图,他亲自御览,再令人对此修改和重新造型,一直到他满意为止,无论他修改得好坏,大家必须通过而又不敢讲任何话”。这些传教士被禁锢在宫廷之中,工作紧张又受制于皇帝,缺乏创作的自由。

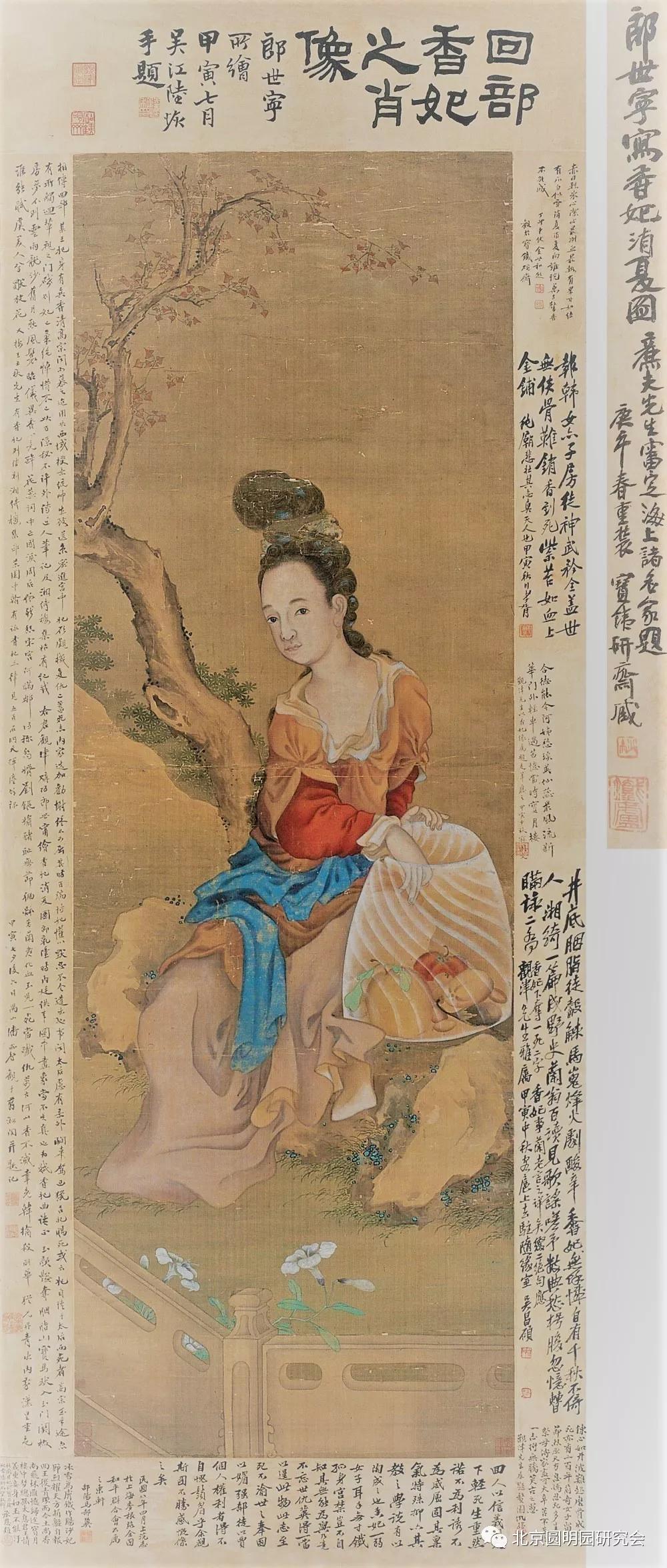

圆明园在雍正、乾隆两朝大规模的营建为传教士们提供了发挥才能的机会和场所。以郎世宁为首的供职于造办处的西洋传教士,为圆明园制作的无计其数的绘画、钟表、玻璃器、机械玩具等,但都随着名园被焚,或灰飞烟灭,或流散异地,或深埋地下。

圆明园研究院整理。