略论圆明园遗址公园风貌

□ 杨振铎[1]

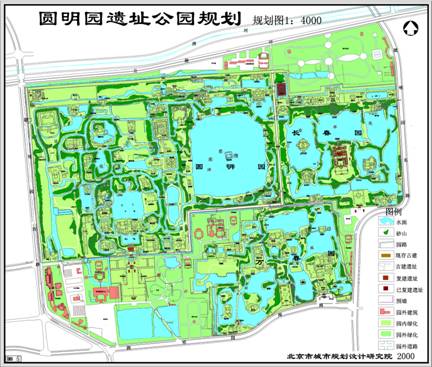

“圆明园遗址公园”是1983年国务院批准的命题。这个命题是圆明园遗址保护、整修和利用的最佳选择。2000年审定的《圆明园遗址公园规划》(下简称《规划》)遵循了这个命题,并且明确提出了要“体现圆明园盛时的基本风貌”的原则。

笔者认为,准确把握圆明园盛时的基本风貌,是落实《规划》不可逾越的重要原则之一。本文以“略论圆明园遗址公园风貌”为题,谈些浅陋意见,仅供参考,恳请方家指正。

一、“圆明园盛时的基本风貌”概念

所谓基本风貌就不是圆明园全盛时的完整风貌。因此,“圆明园盛时的基本风貌”,就是绝大多数屋宇建筑被英法联军于1860年劫掠焚毁后的园林艺术形象。

为体现迄今为止的全部历史信息,应在体现盛时自然山水园林艺术风貌的前提下,突出展示被劫掠焚毁后屋宇建筑遗存形象,并在以此为主的前提下,以适当数量、适当位置,经过整修展示1860年劫难后屋宇建筑遗存被拆除破坏各阶段的部分形态,借以体现《规划》的全部原则精神。

二、“圆明园盛时的基本风貌”构成

《圆明园遗址公园规划》明确规定:“在充分发掘、深入研究、依据可靠、史料准确的基础上,清整展示遗址,进行必要的恢复和整修,使遗址得以科学保护和永续利用。三园内的遗址(包括山形水系、植被、建筑遗址)必须整体保护,体现圆明园盛时的基本风貌。”规划还指出:“福海东岸改变贻兰庭院落布局而建的商业用房,不顾三园自成格局的风貌打通福海和万春园水系,在初步清理的古建遗址上安排图腾、饭馆、动物园、儿童乐园、鸽子岛、森林狩猎、保龄球道以及在主要园路上建了不伦不类的牌楼和与环境不协调的雕塑,还在园内安排与圆明园遗址氛围不协调的活动内容……万春园东部建了别墅等等。”

这两段叙述,指出了圆明园盛时的基本风貌的基本构成,指出了应该纠正的那些非属圆明园盛时基本风貌的物质形态,乃至有损基本风貌的项目。

圆明三园占地近5300亩,若包括外围,实际控制面积大体有8000多亩。尽管营造年代不同,但依然具有整体效果,其关键在于始终遵循着一个基本思路而创作,并十分注重内外因借,总是三思而营造,因此才有得体的盛时总体风貌,才为世人所赞誉。

构成盛时总体风貌的基本要素:一是布局,二是具体物质形态构成,三是园外环境。

圆明三园总体呈现一主二从的大格局。作为主园的圆明园,位处上风上水;从属的长春、绮春二园置于下风下水之位。此举,为三园山脉、水脉、文脉大骨架的布局奠定了基础,其视点之高、立意之大是显而易见的。它“蓝本赤县神州,地脉咸祖昆仑;远观形胜得体,近察形态天成;九州象天法地,轴线底蕴深邃。”(杨振铎·感受圆明山水遗存)其布局、气势和底蕴是其他同类园林所没有的。这是第一大构成要素。

作为第二大构成要素的具体物质形态,更加丰富。主要有山形、水系、桥涵、路径、花木、屋宇、雕塑、镌刻、匾联、露天陈设与设施、围界等。这些物质形态均具圆明三园自己的独到之处。

山形水系具有骨架作用,其独到之处在于“脉”与“源”。

“脉”从百望山发来,经潜地远出,于圆明园西北角入园,出紫碧山房景区。

百望山属北京小西山。上寻是北京大西山,即进入北京地界的太行山。古籍有“冀都山脉从云中发来”的记载。“云中”即山西省忻州市西北的“云中山”。该山是昆仑山北出之脉途中之山。紫碧山房景区之山是遥远昆仑山在圆明园内的模拟,是脉发全园之“祖山”,山体自北而东而南,共发三大脉络,园北一络,园内二络。

园北一络:即北脉,由紫碧山房主峰下北侧一支出小清河南岸,高低起伏自然蜿蜒东去。在营造圆明园内主山的同时,营造了圆明园外北部小清河山形水系。总体看小清河山水形态,就是北方玄武之形,可惜被其他部门裁弯取直,使一处原本属于园林理水工程的原小清河变成了彻底的水利工程,破坏了圆明园北侧园林环境的艺术风貌。

园内二络:即中脉和南脉布满全园,并使长春、绮春两园地脉有了发来之处。

中脉由紫碧山房景区主峰南侧南出,隔水南出鸿慈永祜景区,又一分为三支脉,即北支脉、中支脉、南支脉。

南脉由紫碧山房西南隅山梁潜地远处,于西北门内拔地而起,一路南行,直抵藻园内外。(长春园、绮春园略。)

园内理水,同样师法自然,同筑山相辅相成,配合紧密。主水源头于西南,但为配合“地脉咸祖昆仑”之势,特意引至园内西北而后灌注全园。并随地貌的变化,或垂落飞溅、或趵突涌现、或山间婉转、或流水潺潺、或聚水如镜、或汇流成湖海等各种自然水体形态,与筑山成为有机而完整、宛自天成的山形水系。

据统计:“仅圆明本园就有人工筑山128座,占地463.17亩,为该园面积的15.35%;人工理水形成的河湖水系,占地1030.91亩,为本园面积的34.16%。山形水系共占地1494.15亩,为该园面积的41.5%”(杨振铎·感受圆明山水遗存)。

这些山水具有:脉发结根,主从分明;曲折婉转,褶皱并列;潜地远出,朝揖相对;水随山转,山间溪流;水曲因岸,岸合水理;平地营湖,脉络清晰等自然山水各种规律性的表征。古籍载:“大地之脉,咸祖昆仑,而南北二脉最大”,“维昆仑之结根,并河流而东驰”,“渤海东波连肃慎,太行西脊引昆仑”。这些记载说明,祖国山河大地均以昆仑山为根,蜿蜒伸向。造就了西北高、东南低,西陆东海的中华疆域,使其形成了江河(绝大多数)总体东南流向的态势。

观其势,察其形,园内主山一发三络、又分多脉多支的地脉体系,如同中华大地,咸祖昆仑山之脉系。园外山水地脉的发来、进入,园内山水地脉的布局,西北高东南低的地貌,水顺地势、分之溪河、聚之湖海,东南流向,西陆东海,正是蓝本赤县神州、地脉咸祖昆仑思路的体现。其“形”、其“神”,极为似之。

中国山水画讲究山贵有脉,水贵有源,园林亦如此。圆明园“移天缩地”之说,就在于园内山水脉络的发来,入园位置、布局,以及峰峦沟壑、溪河湖海等各种细部形态,甚为俱全,如同天成,内在相互关系合理。这是其它同类园林所不多见的。

将众多景区和景点相互有机组合出既有门关可通,又有圆明、长春、绮春三大各自之格局,其路径和水系是纽带。路径由道路、甬路、蹬道组成纽带系统,使景区内外、景点之间成为一个得以联系的整体。园内水系,宜舟则舟,宜冰拖则冰拖,使三园形成整体。陆路与水路两类纽带交叉处,置以桥涵,上行人,下行舟船或控水流。桥涵式样、体量、用材、功能等均以景观为先,所以圆明园数百座桥涵既是景区景观之一,又是景区观景之处,十分得体。

在人为自然式山水脉络骨架构成的地貌上,同其它园林一样,植物成为圆明三园所有景区的衬托。从多年遗址(敷春堂、九州清晏、杏花春馆等处被破坏时)、遗存(正觉寺)的踏察与园内住户传说(濂溪乐处等)、图片(四十景图)、记载(雍正乾隆御制诗、清《圆明园内工则例:花果树木价值》等)等方面,大体可知,园内基本上以油松、侧柏、桧柏、白皮松等乡土常绿乔木为基调,其余以乡土植物为普及。基调植物又多以山地为主,庭院为辅。其余植物则因景区、景点的立意而异。从御制圆明园四十景图中同样可以观察到更多的植物配置情景。三园水系,其岸边植以垂柳、立柳,并间植以桃,使一些景区的岸边呈现桃柳夹岸,还有莲花、香蒲等水生植物。西洋楼景区将一些地被模纹化及过多人为造型的单株与片林。不难看出,营造者充分运用了乡土物种,认识自然、顺应自然、尊重了客观规律,根据植物季相,极大地运用了植物的形态美、色彩美、风韵美(含生长与休眠各个阶段的自然美)。这是圆明三园极为明显的思路与做法。这里的一些思路与做法极具现实意义。

圆明园四十景图之杏花春馆

圆明三园屋宇建筑总面积约为20万平方米,比紫禁城还多,但只占全园总面积的5.71%。这些屋宇建筑有亭、台、楼、阁,廊、轩、榭、舫,殿、堂、厅、馆,斋、塔、坊等形式,疏密有度,组合有致地点缀、组景其间。屋宇平面丰富,屋顶多样,可谓式样齐全。宫廷与寺庙多为一正两厢多进的群体组合,游赏为主的建筑多为活泼疏散形式的组合。建筑油饰色彩除鸿慈永祜、方壶胜境等少数具有极为讲究的宫廷等级,其余朴素者居多。这些屋宇建筑分布在100多处景区之中的众多景点上,发挥了点缀景区、景点与观赏景区、景点的作用,更有不少成为景区、景点的构图中心。

依据《御制圆明园四十景图咏》、《日下旧闻考》和《圆明园》学刊第二期所载“圆明园匾额”等资料互为印证的不完全统计,圆明三园100多景区,1000多额匾。这些点题的额匾,可使观者产生联想,顿悟景区或景点的意境及作品要达到的目的。

中华民族的雕塑艺术同样是圆明三园园林文化艺术的重要组成。从大宫门外的狮子到园内麒麟、华表等不同的艺术形象,再到室内无雕有塑,无塑有雕的置陈,涉及各个方面的形象。使用材料多样,有砖、石、木、金、土。各类雕塑形态各异,体量不一,极大烘托了景观的氛围。

圆明三园景区过百,景点过千,均以相应的额匾、对联、石碣、书屏等予以点睛。

第三是环境。在任何一处园林的周边环境中,都有可借用的景观因素,也有不利于组景的因素。圆明三园就巧妙地将西山借景于园内,使之成为西北侧天然的重要景观。北面小清河与其沿岸具有山脉形态的堤岸,还有大片水田等也被借入用于北部一些景区。园内景区之间,景点之间也营造了因借关系,同时将气象万千的天象、蝉声、鸟语等均作为因借,用于画面情景之内。

从福海东岸的观澜堂遗址可远眺西山群岚

所有基本要素,在苍穹背景之下,以山水地貌为骨架,以路径和水系为纽带,以花木为衬托,以屋宇构筑为点缀,以雕塑等饰物为烘托,以匾额为点睛,以各种所宜要素为因借……在圆明三园,无论驻足观景或移步游览,也无论仰视、平视,还是登高远眺、低头俯视,均有难以数计的画面呈现于视阈之中,呈现出以祖国传统文化为底蕴,择其所宜立意的巨幅画卷。这正是中国园林无格,师法自然的体现。关键是古人在这里运用“意在笔先”、“景以境出”的同时,还遵循运用了“意必从境”的原理。这里的“意必从境”就是一个构思、一个立意必须依据历史的真实。这实质是资源的充分利用,否则“意在笔先”的“意”就是无源之水、无本之木。

上述几个方面是圆明三园盛时风貌的概要。作为点缀的屋宇建筑,虽于1860年惨遭焚毁成为遗址,但当时的山形水系等园林要素依然保持着盛时的风貌。正是这时园内屋宇建筑遗存和更精彩的整体布局等构成了圆明园盛时的基本风貌。然而,圆明园盛时的基本风貌。因后来的不断破坏,未能保持下来。经北京市人民政府和国家文物局审定的《规划》明确提出了要体现圆明园盛时基本风貌的目标。这是各界多年努力的一大成果,来之不易,应予珍视,并应为此而尽心尽力。

三、“圆明园盛时的基本风貌”作用

圆明园是我国皇家园林的杰作,被西方人称为“一切造园艺术的典范”。具有精湛的屋宇建筑艺术和更精彩的布局艺术著称,是中国古代文化艺术的“博物馆”,清朝以此作为第二政治中心和文化交流之地。圆明园的兴衰,如实地反映了中国清朝的这段历史,是鉴往知来的场所。命以“圆明园遗址公园”的目的,就是要充分发挥圆明园盛时基本风貌的重要作用。

(一)圆明园盛时基本风貌是圆明园遗址公园命题的重要前提

命题中,“圆明园”是前提,是界定主题(遗址)和功能(公园)的前提,同时它又被后两者所界定。这样互为界定的不可分割的关系决定了圆明园盛时基本风貌的重要性,决定了圆明园遗址公园的风貌不是圆明园盛时的全部,而是在大部屋宇建筑成为遗存情景下的圆明园盛时的基本风貌。目前园内野生植被覆盖和不加任何保护、整修的部分不是“圆明园盛时的基本风貌”。

(二)圆明园盛时基本风貌是体现“一切造园艺术典范”的重要前提

本文在第二部分“圆明园盛时基本风貌的构成”中,论及了布局、形象和环境三个主要方面。人们不难得出这样的结论,即圆明园盛时有建筑艺术之杰作,有更精彩的整体布局艺术。园内一山一水、一草一木、一桥一涵及所有屋宇建筑无一不是科学严谨的构思和精深文化的体现,是那样的和谐、科学、合理。所以,《圆明园遗址公园规划》确定了“必须整体保护,体现圆明园盛时的基本风貌”和在“三园遗址内不新构思、不添新景,遗址的整修、恢复必须有利于体现圆明园历史的真实性”的规划原则。基于这样的规划原则,确定了圆明园遗址保护规划六个方面的“完整性”,即保持圆明园遗址范围的完整性、保持圆明园遗址环境的完整性、保持圆明园遗址格局的完整性、保持圆明园主要建筑遗址的完整性、保持圆明园历史信息的完整性、保持圆明园遗址历史环境的完整性。

圆明园四十景图之蓬岛瑶台

为体现六个相关完整性,明确了三园内六个方面的“整修规划”。一是恢复山形水系的规划,二是清整建筑遗址的规划,三是恢复园林植被的规划,四是恢复和整修园路桥涵的规划,五是恢复园墙、园门的规划,六是恢复少量古建的规划。《规划》还对这“一项清整五项恢复”作了准确严格的阐述。只有认真作好“一项清整”、严格“五项恢复”、切实保持六个完整性,才能确保圆明园盛时基本风貌的真实性。切莫将圆明园盛时基本风貌的概念引申为基本清整、基本恢复、基本保持完整性,更不能将其运用到具体保护整修工程项目中来,甚至将相关详规与具体设计当成创新。确保三园遗址内不新构思、不添新景、不影响圆明园历史真实性的体现,已成为保护、整修和利用工作的重要原则之一。

为体现六个相关完整性,明确了三园外公园规划用地的一般公园建设的原则;明确了强调要按已公布的“保护范围及其建设控制地带规定”严格控制,以保证周边环境不影响圆明园盛时基本风貌的真实性。

(三)圆明园盛时基本风貌是体现价值、发挥作用的重要前提

圆明园遗址是全国重点文物保护单位,具有重要的历史、艺术和科学价值及史料、借鉴和教育作用;圆明园遗址是19世纪帝国主义侵略和掠夺中国的罪证;圆明园惨遭焚毁的历史事实,使人们认清了帝国主义侵略和掠夺的本性,认识到落后就要挨打受欺,民富国强才能立于世界民族之林的客观事实。按《规划》建成的“圆明园遗址公园”将告诉人们以史为鉴、奋发自强,反对侵略、捍卫和平的必要性、紧迫性和长期性。应从这样的真实角度理解“圆明园遗址公园”命题,理解保护整修圆明园盛时基本风貌的必然性、必要性和严肃性。圆明园盛时基本风貌的实现,同重修圆明园、保持整修前野生植被、单纯“生态型”现状等意见相比较,定会有助于取舍,定会有助于确认圆明园遗址公园命题的正确性,定会有助于确认保护整修出圆明园盛时基本风貌的方案是择优之举。

离开圆明园盛时的基本风貌,其特色主题就无法体现,其公园功能就无从界定。

笔者不揣浅陋,笔墨赘言,愿利共识,齐心合力,雪国耻,强中华,永和谐。

2003年7月26日于京城朝阳磨房牛舍

[1]杨振铎,生于1937年,1968年至1987年间在圆明园遗址公园工作,后期任管理处副主任,中国圆明园学会学术委员会副主任,1987年调北京市园林局公园处,后调任天坛公园副园长。圆明园保护整修工程专家顾问组成员。

圆明园官方微信公众账号:圆明园遗址公园

圆明园官方微信公众账号:圆明园遗址公园

-

服务热线:62628501

-

地址:北京市海淀区清华西路28号 邮编:100084

本网站版权归北京市海淀区圆明园管理处所有,任何人任何单位不得以任何方式随意使用本网站内容

京ICP备06005609号