圆明园匾额榴联概况

圆明园位于北京西郊,是圆明、长春、绮春三园的总称。在道光二年之前,广义的圆明园还包括熙春园和淑春园,统称为“圆明五园”。熙春园位于今清华大学校园内,划出圆明园之后被拆分成清华园与近春园。淑春园划出后于乾隆四十七年(1782)改称春熙院,再后又拆成朗润、鸣鹤、镜春三园,均在今天的北京大学校园内。本书所说的圆明园,遵循目前大家的共识,包括圆明、长春、绮春三园,也就是今天圆明园遗址公园的范围。

圆明园是皇家园林,兼具了宫廷的功能,实际上是清代皇帝进行政务活动的又一个行政中心。同时,用今天的眼光来看,它也是一座内容极其丰富的文化博物馆。

从雍正朝开始,每到春天和夏天,皇帝都会搬到圆明园内居住。在完成了新年前后的一系列程式化礼仪之后,皇帝就会移居圆明园,直到冬至祭天的前夕才会回到紫禁城。除了去承德避暑山庄之外,皇帝在圆明园居住的时间几乎超过了全年的三分之二。紫禁城仅为形式上的皇宫,是举行国家礼仪大典的地方。对宫中高墙四围的封闭环境和网格状的单调建筑,对官中生活的程式化和繁文缛节,皇帝们并不喜欢,也不愿意过多地被“高墙”与“宫规”约束。圆明园中有自然美景,在礼节上又可稍稍疏阔,不必事事严守祖制。这种相对自在的生活方式,是紫禁城所不能提供的,这正是皇帝们喜欢园居的原因。从康熙到咸丰,在紫禁城里驾崩的皇帝只有乾隆一人。康熙崩于畅春园,雍正、道光崩于圆明园,嘉庆、咸丰崩于避暑山庄,可见皇帝对园居生活的喜欢。皇帝虽然园居,但日常朝政的处理与在紫禁城计并无两样。因此,在量常四需时,圆用国也成了化是文化博物馆,包括两方面的内客:一是圆明园的速身,二是圆明回的室内陈设与收藏。

圆明园的建筑可谓丰富多彩,称其为一座建筑文化博物馆也未尝不可,从建筑类型看,圆明园有高,原m商,觉及楼图事相等;从复面式看,有歇山、硬山、悬山、攒形最顶,单卷,双卷、五卷,还有单檐、重檐等形式:从建筑平面看,有圆形,方形,用形,曲尺量月街工”字、“口”字、“田”字、“井”字、“出”字、舟船等形状。单从亭的平面来看,就有四角,六角、八角、十字,流杯,方胜等数种,从桥的形式看,有圆拱、瓣拱、尖拱、平梁、木板等式样。此外,长春园还有著名的西洋楼建筑群。这些建筑,风格千变万化,形式多种多样,圆明等堪称一座精美的建筑文化博物馆。

圆明园建筑的外观,保持着一种朴素、平和的基调。除去安佑宫、舍卫城与正大光明殿等个别地方,极少使用琉璃瓦、斗拱、彩回等高规格的做法,多用灰色砖瓦。这种朴素的做法,容易同周边的山水植物与人的活动等因素取得协调。但在建筑物内部,却完全是另外一种情形:即便是起居、休息的地方,各式名贵家具的陈设、各种珍贵艺术品的点缀,无不极尽奢华之能事。可以这样说,圆明园的外表是朴素的,不雕不绘,内部却是堆金积玉、锦上添花。陈列在一栋建筑物中的艺术品,与这栋建筑物本身相比,往往身价百倍。文源图、霞翥楼等处的图书,淳化轩等处的法帖,狮子林等处的绘画,无一不是文化艺术珍品。毫无节制的装饰、价值连城的收藏,让圆明园成了一座举世无双的艺术珍品博物馆中国的园林创作强调立意为先,就是造园首先要确定景象所表达的情趣、意境。造园要像作画、赋诗一样,要先提炼出一个富有情趣的主题就圆明园的整体来看,它的设计规划甚至体现了我国古代所能了解到的世界范围的缩影:九州岛在中央,象征天下九州;东面为福海,象征大海;西北角上全园最高的一处土岗紫碧山房,象征西北的昆仑山。圆明园的景观中,有很多反映出皇家的意识形态:如象征《禹页》九州的后湖九岛,显然具有“普天之下,莫非王土”的寓意;福海及海中三岛,乃是汉武帝以来为了帝王求仙而在官苑里设置“一池三山”以象征东海三仙山的传做法。单从圆明园的各处景观来说,规划时的景观立意就很驳杂:有取材于佛经的洛迦胜境,舍卫城,有象征道家仙山琼图的方壶胜境、蓬岛瑶台,有标榜儒家孝行的鸿慈永祜,有寓意四海承平的九州清晏、海晏堂、万方安和,有歌颂帝王德行的涵虚朗鉴、茹古涵今、廓然大公,有显示帝王重农耕的多稼如云、北远山村,有赞扬儒家哲人君子、隐逸出世的濂溪乐处、澹治宁静,有贮藏《四库全书》的文源图,有模仿民间市肆的买卖街,还有西式的宫殿庭园。可以这样说,圆明园中除了代表国家的正大光明、勤政亲贤、山高水长等极少数宫殿区以儒家思想为指导之外,其他大片属于皇帝及其家人生活区的私人空间,融合了传统的儒释道三家、民间信仰,还囊括了少数民族地区的藏传佛教、萨满教,西方的园林设计理念等,圆明园的这种景观立意,除了通过山水建筑体现外,主要是通过对景观的命名来表达的。这些景观的名称,本身就是题名匾额。题名匾额之外,其他匾额与楹联也是圆明园景观意趣的重要表达方式。

圆明三园景观众多,圆明园号称四十景,绮春园有三十景,再加上长春园,总共有一百多景。每一景都是一个完整的园林,或是一座建筑群包括若干楼、台、殿、廊、阁、榭、轩、馆等。就匾额来讲,据张恩荫先生的不完全统计,全盛时期的圆明园,园内悬挂匾额的主要园林建筑即不下五百座,长春园悬挂匾额的主要园林建筑约计两百座,绮春园内悬挂丽额的主要园林建筑有一百余座(张恩荫:《圆明大观话盛衰》,第13-14页)。圆明三园的匾额如此之多,楹联自然也不在少数。再进一步讲,从康熙晚期到咸丰朝的一百五十余年中,随着圆明三园建筑的不断改扩建和维修,随着各处室内装修陈设的不断变化,园中的匾额与楹联也会随之不断更换。除了理政、祭祀场所与部分宗教建筑的匾联相对稳定之外,其他与皇帝私人生活密切相关的起居、游览休闲之处,因主人的喜好不同,匾联的更替显得尤为频繁。比如,《养心殿造办处活计档》乾隆二年(1737)九月初五日条记载:“初,宫殿监督领侍苏培盛交付圆明园各处匾名折两件,传旨:着将一折之内丽三十二面,在圆明园库内收贮。一折内匾一百四十四面,若有匾,收拾仍在原处悬挂;若无匾,即照折内呈造。是日七品首领萨木哈将圆明园写过未做之匾七十二面纸样交进呈览。”这只是乾隆登基后重新整理圆明园画额的一个小片段,像这样的不间断的画联更替,以后还有多次。圆园八百余处建筑,又历经一百五十余年的不断营建,曾经悬挂和张贴过的属联必然很多。可惜的是,这些画联与用一起,都被英法联军付之一炬。除去极个别的石刻匾联外,都已无存车运的是,匾联本身虽没有留存下来,但一部分文字内容散见于各类档宪著述之中,还可以找到。

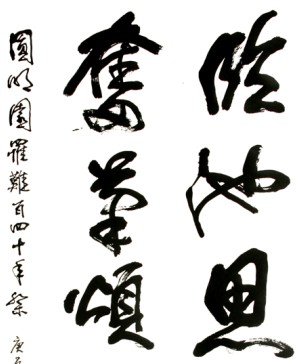

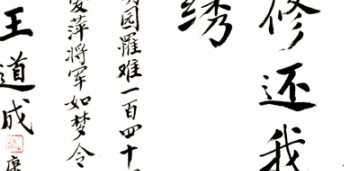

圆明园内的各类建筑实体,一般都题有匾联。因所在殿宇使用功能上的差异,各处匾联的风格也不尽相同,但大体上都与建筑的实用功能紧飞相关。不同于紫禁城中艺术平庸的馆阁体匾联,作为皇家园林,圆明园大多数殿宇的匾联都描述自然风光,风格恬淡雅致,艺术性较高。正大光明、勤政亲贤、澹怀堂等处,是皇帝举行政务与礼仪活动的地方,匾联主要强调治国施政之道,政治性比较突出;慈云普护、日天琳字、舍卫城、法慧寺、宝相寺、广育宫等处,是皇家的宗教活动场所,匾联亦多带有宗教气息;四宜书屋、汇芳书院、文源阁、霞翥楼等处的劝勉读书联,也与殿宇固有的书房功用相协调圆明园的匾联,大都出自皇帝的手笔,特别是雍正与乾隆。雍正与乾隆前期,圆明园处于大规模的兴建过程中。爱好舞文弄墨的雍、乾二帝,自然不会放过此等雅事,亲自为园内各处撰题了匾联。嘉道咸时期,在圆明三园的局部改建过程中,三位皇帝也为圆明园题写了不少匾联。对圆明园匾联的认识,除结合所在殿宇的功用外,还需留意题写者自身的情况皇帝个人的兴趣爱好、学识性情、自身经历、所处时代等,都会在他更写的匾联里留下痕迹。只有充分了解了皇帝其人,才能更好地欣赏他写的匾联。内涵丰富的匾联,无疑是圆明园的重要组成部分,但目前对此的关注与其重要地位还不够相称。据笔者了解,目前关于圆明园匾联的专著还没有,只是在个别的圆明园论著中稍作涉及。其中,以张恩荫先生的《圆明园百景图志》一书对圆明园匾联的收集最为系统全面。从匾额来看,张恩荫、曹克定二位先生的(《圆明园匾额》补记》一文(载《圆明园》学刊1983年第2期,第54页),介绍了记录圆明园匾额的五种专书:(一)《北京内廷三园匾额总汇》,北京图书馆(今国家图书馆)藏;(二)《圆明园等处殿宇面名册》,北京图书馆柏林寺书库藏;(三)《圆明园等处各座殿宇内外面额》,北京大学图书馆藏;(四)《圆明园详细地名表》,北平图书馆馆刊(193),后收人书目文献出版社1984年出版的《圆明园资料集》书中;(五)《圆明园匾额略节》,北京农业大学(今中国农业大学)张仲葛教授家藏,刊录于《圆明园》学刊1983年第2期,第46-53页。五种书中,以《圆明园匾额略节》的记载最为详尽,共抄录各类匾额1041条,其中属于圆明园者657条,长春园者233条,绮春园者151条。各个条目还注明“内檐”、“外檐”、“戏台上下”、“敞厅内外”、“门斗”、“门洞”等不同部位,点出亭、碑、船、牌楼等的名称,大体上反映出咸丰朝圆明园被焚毁前的状况。方裕瑾先生所辑录的《圆明园各殿座區名表》文(载《圆明园》学刊1986年第4期),从内务府造办处《活计档》中摘录了雍正、乾隆两朝的部分匾额。何重义、曾昭奋二位先生在《圆明园园林艺术》一书的第二章中,设有“圆明、长春、绮春三园园林建筑景物名录”一节,专门列举三园中的景物名称,这其实也是对圆明园部分外檐匾额的收录。另外,《清代档案史料:圆明园》一书中收录有光绪二十二年(1896)正月二十三日样式房记录的“圆明园等处殿宇匾名册”(见该书第1153-1155页),记录了圆明园(不含长春园与绮春园)被焚毁后的殿宇遗存情况。以上这些,都是对圆明园匾额的客观记录,并没有做进一步的注解与分析。

楹联方面,只是个别著作有零星记载,笔者目前还没有见到专门收集、记录圆明园楹联的专书。本书收录的圆明园匾联,主要来源有两个。一是《日下旧闻考》等官修书籍。这些官书记载的匾联,大致反映出乾隆中期圆明园匾联的情形。二是内务府造办处《活计档》等档案材料。档案的材料虽然琐碎,但记载却比较期实,可以大致反映雍正到咸丰时期圆明园匾联的概貌。圆明园景观众多,陈述匾联时如何排序是首先要解决好的问题。本书的景观排列,大的框架主要是以《日下旧闻考》为经、以《清代档案史料:圆明园》为纬搭建起来的;在局部细节方面,又参考了《圆明园百景图志》的顺序。本书内容,由“景观简介”、“匾额与楹联正文”、“匾联词语注解”、匾联补充说明”四部分构成景观简介”,分为某一景观的总体概述与具体单体建筑的介绍。景观简介,主要按景点(建筑)位置、建筑形制、建筑功用的顺序,对各处景观加以说明,以此来作为读者理解匾联内容的大背景。这部分内容除了让读者明了亭台楼图等的具体位置及格局外,主要突出了帝后在此处的话动情况。圆明园匾联在写景之外也注重写实,突出帝后这样的中心人物,介绍他们的活动情形,可以加深对写实匾联的理解与认识。“国额与楹联正文”,主要罗列圆明诸园中各类曾经悬挂过的面额与强联。圈额之中,除了室内的装饰匾额之外,也包括了室外的建筑题名丽有些固额与楹联的遣词用句,不同材料的记载时有出入。摘录这类画联内容时,笔者对相关材料的不同之处进行了反复比对,精心校勘,力求使其更接近匾联的本身。能确定的径直录人,在“匾联补充说明”中列出误植之处,并说明错误原因;不能确定的,笔者选取其中的一种,将存疑的一种也在“画联补充说明”中列出,求存史之意的同时,也可以让读者自行一“画联词语注解”,主要是对从属联中分解出来的一些准解词语进行注解,包括释义与词语溯源两部分内容。释义时,尽量选择通俗的语言,将词语在匾联中的意思讲清楚、说明白。溯源部分,或一条材料,或两条材料,目的是让读者了解所释词语在相关语境中的实际应用情况,从而比类连推,去更好地欣赏隔联、品味文化。

“匾联补充说明”,主要包括以下几项内容。

一 是交代匾联本身的出处,如某一副画联见于何种文献,出自哪部著作;

二 是追踪溯源,交代量联的文献来源。能查找到原始出处的,都做了详细的说明。比如某某楹联出自乾隆的御制诗,笔者就将原诗抄录下来,附在此处,读者可以把原诗与楹联一起对照着看,有助于对楹联风格的整体把握。

此外,笔者还我集了一些匾联的其他相关情况:同一副匾联在不同宫殿园囿中的运用情况、楼阁亭台等相关建筑的情形等。罗列这些,也是为了让读者换个角度去组嚼匾联,欣赏圆明园文化。

在编写此书之前,我给自己定了两条标准:一是搜集匾联一定要全面,二是注解匾联一定要通俗。书稿杀青,准备写这篇前言时,再用“全面”与“通俗”这两条标准来衡量全书,感觉还是差强人意。匾联搜集方面,尽管也翻阅了一些整理出版过的清代档案,但因圆明园的营建历时一百五十余年,它的匾联陈设又时时处在变动之中,相关记录材料可谓浩如烟海,难以穷尽。特别是绮春园的匾联,因缺乏官书系统的记载,材料分散,无论如何搜集,挂一漏万在所难免,以一己之力很难做到一网打尽。各类《陈设档》、《活计档》,《工程档》,《起居注档》《奏销档》等档案材料中,相关的记载肯定不少。匾额的字数少,档案中一般会记下其全部内容,但楹联的字数较多,档案为了节省笔墨,往往只截取其前面的几个字作记录,造成楹联的内容在档案中多数不甚完整的情况,只能与其他材料对照后才能恢复完整,这就不能不说是一种遗憾了即便如此,在档案中偶尔发现几副完整的楹联还是有可能的,说来惭愧,笔者的办公地点距离中国第一历史档案馆只有几百米,但却不能坚持去查阅相关档案。朝鲜、越南等国的使臣记载出使行程的(《燕行录》等材料,对亲身参观过的正大光明、山高水长、庆丰图、同乐园等处,多有记载,在其中发现有价值的材料也不无可能。样式雷等留下的近三干件圆明园建筑工程图与建筑烫样,有的相当细致,对外檐题名匾标注得很清楚,在其中发现一些内檐匾额甚至是楹联,也是有可能的。还有就是照片资料。圆明园被焚毁时,摄影还不曾普及,没有留下相关照片,但在1900年遭到二次破坏之前,圆明园中幸存下来的部分建筑留下了不少照片,虽然拍摄者大多是外国人。近些年,这些幸存下来的老照片不断地向国内回流,在这些照片中偶然发现一些匾联不无可能。甚至不排除在一些采用西洋画法绘制的写实类宫廷题材绘画里面,也能找到相关匾联的可能性。最后还有出土资料。圆明园的匾联,有不少是直接镌刻在石坊、石额上的,虽几经劫难,但因材质特殊,保存至今也不无可能。比如,就在笔者撰写此稿的2013年,北京大学朗润园内就出土了断桥残雪牌坊的石柱两根,上面刻有乾隆御题的对联,为其他文献材料所不载。对圆明园的画联,笔者虽下大力气搜求了一番,但因客观条件和主观能力所限,目前只能搜集这些,余下的只能留待将来逐步发掘。不过,可以欣慰的是,无论如何,这已经是目前搜集圆明园匾联最多、最全的专书了。

匾联释意方面,笔者也是按既定目标,尽量将解释词语的语言通俗化、大众化、形象化,拉近清代文言与现代白话的距离,使读者对词意能了然于心。可是,圆明园匾联是一个综合的载体,除了一般性的词语释义,它的内容涉及园林、建筑、宗教、民俗、音乐、美术等专业知识,想定难度。另外,有些匾联注重意境的渲染,其中的真意只可意会,不可言传,限于个人能力,不一定都能握准、拿捏到位,不排除有解释不当或错讹的地方,还望读者能多加包涵,不啬指正。

另外,熙春园作为圆明园曾经的一部分,澄怀园作为皇帝园居时南书房、上书房大臣值班之所,都与圆明园有着不可分割的关系,故将其一并放入本书之中。畅春园在圆明园西侧,是三山五园中修建最早的一座,康熙之后一直是各朝太后园居之所,后又与圆明园同遭劫难,与圆明园关系密切,故亦搜集其部分匾联,载入本书。