奥尔末与圆明园历史影像

徐家宁*

圆明园位于北京城西北的西山脚下,是康熙年间兴建的宫苑,此后经雍正、乾隆、嘉庆三朝不断扩建,圆明三园(圆明园及其附园长春园和绮春园)的格局正式形成。圆明园集中了中国园林艺术的精粹,融会了东西各种建筑风格,大量运用对景、障景、借景、透景等空间处理技巧,汇聚各种造园手法,堪称是中国园林艺术之集大成者和顶峰杰作,被西方国家称作“万园之园”或“东方凡尔赛宫”。这里还收藏了大量珍贵的图书、字画和文房珍宝,如《四库全书》、《古今图书集成》和《淳化阁帖》摹版等。1860年10月18日,燃起的大火让圆明园化为一片焦土。在此之前的10月7日,九州清晏、长春仙馆等处就已经被夷为平地。不过由于圆明园面积巨大,建筑分散,且水域辽阔,一些偏僻之处和水中建筑幸免于难。据同治十二年(1873)冬的查勘,园内尚存蓬岛瑶台、藏舟坞、绮春园大宫门、正觉寺等13处建筑,此外西洋楼众建筑多由石材和琉璃建造,虽在大火中燃去屋架等木制构件,主体却相对完好,并未倾塌。谐奇趣和黄花阵在大火后依然完好,光绪二十二年(1896),慈禧还三次到黄花阵游览。养雀笼、方外观、海晏堂主体建筑也完好,大水法、观水法、远瀛观也保持着原有的格局,当时的景象虽然苍凉,与我们今天看到的残迹也相去甚远。大火之后虽有军队和太监守卫着这片废墟,但盗掠与破坏从未停止,相比那些一次性化为灰烬的木结构中式建筑,西洋楼是在荒废中一点一点倒下去的。园内的铜饰多数都在联军洗劫的时候被掠走,荒废之后,精致的石刻构件成为盗取的对象。1900年庚子之乱时,残存的西洋楼再次遭到土匪、流氓的大肆破坏,清亡后,圆明园更是长期处于无人看管的状态,大量石材被任意盗拆,到20世纪40年代日寇占领时期,大部分西洋楼已经被彻底破坏了。圆明园虽然被毁已150年,但保存下来的大量图画资料让人们在怀念这座宫苑的时候,脑海里能搭建出一幅幅明晰生动的景象。乾隆九年(1744),乾隆命宫廷画师唐岱、沈源绘制《圆明园四十景图》,将圆明园40主景全数收入画中。这组绢本彩绘以意韵浓厚的传统绘画手法将圆明园中的殿阁屋宇尽数描出,山高水长,宛如仙境。而当西洋楼建成时,西方的绘画技法也传入中国,于是从乾隆四十六年(1781)起至乾隆五十一年(1786),历时5年,由如意馆画师伊兰泰起稿,造办处奉旨制作,清内府刊刻完成了《圆明园西洋楼铜版画》一套共计20幅,为盛时的西洋楼留下了一份最接近原貌的图像资料。这套铜版画每块铜版用红铜26公斤,图幅长93厘米、宽57厘米,画面描绘长春园西洋楼十景,分别为谐奇趣南面、谐奇趣北面、蓄水楼东面、万花阵花园门北面、万花阵花园、养雀笼西面、养雀笼东面、方外观正面、竹亭北面、海晏堂西面、海晏堂北面、海晏堂东面、海晏堂南面、远瀛观正面、大水法南面、观水法正面、线法山门正面、线法山、线法山东门和湖东线法画。这套铜版画的绘刻技法“极其确切精细”,连当时的西洋人德拉图尔也感到惊讶。这组铜版画当时共压印纸图100套,分赐各王公大臣等,并在西洋楼各水法殿陈列40套,在圆明园、长春园另外11处殿宇也各贮一套。原始的铜版收藏在谐奇趣内,庚申之变后遗失。

在18世纪和19世纪前叶,制作精美、细节丰富铜版画已经是记录风光胜景的最佳手段,只是与稍后兴起的摄影术相比,这些手绘的图画还是缺少照片那种完全复制视觉观感的真实。尽管摄影术来到中国的时候这座辉煌的宫苑还是一片华美的乐园,它无双的美景却没有在照片上留下一丝光影,最早为圆明园拍摄照片的重任,直到30年后,在圆明园已变成一片废墟时,才不经意地落在了一个德国人的肩上。

恩斯特·奥尔末

1842年,摄影术在诞生仅仅3年之后就来到了中国,但此时清政府将外国人的活动限制在少数几个口岸城市,摄影术没能向北方传播。直到1860年英法联军攻入北京城,法军测绘部的查尔斯·杜宾(Charles Dupin,1784—1873年)和英军的随军摄影师费里茨·比托(Felice Beato,1834—1909年)才成为最早给北京城拍照的人。《北京条约》签订之后,外国人驻留北京成为可能,他们在各国公使馆及大清海关等机构里工作,此时的北京与开埠后逐渐发展成繁华通商口岸的上海或天津完全不同,对外国人来说这里气候不适,物资匮乏,没有任何娱乐,总之生活非常枯燥。

北京城西北方向上的西山一带是皇家珍视的宝地,也是外国人远离北京城里飞扬的黄土,调整身心的好去处。圆明园被焚毁后虽已成为一片废墟,还是一直有卫兵看守,不过位于整个园区东北角的西洋楼景区,由于地处偏僻,守卫稀松,外国人也能自由进入。从现存的一些资料中可以看到,赫德掌管大清海关后,海关的外国工作人员和家属们经常去西洋楼景区野餐游玩,这其中就包括恩斯特·奥尔末。

恩斯特·奥尔末(Ernst Ohlmer)1847年出生于汉洛威王国(The Kingdom of Hanover,今属德国)希尔德斯海姆(Hildesheim)附近的伯瑟恩(Betheln),是一名旅馆老板的长子。十几岁时他加入一支商船队前往中国,以一种戏剧性的方式开始了他的中国之旅——他的船在中国海岸遭遇失事。1867年左右他在厦门开设了一家照相馆,以专业摄影师的身份在这片新的土地上开始了他的职业生涯。不过没过多久他就换了一份工作,从1868年5月开始,他进入大清海关工作,并按照海关职员的惯例起了个中文名字“阿理文”。在接下来的46年里他一直供职于中国的海关系统,从厦门到北京、广东、青岛,职位渐获提升。1914年退休后他与妻子一起回到希尔德斯海姆,直到1927年逝世。

奥尔末于1872年8月到1880年4月在北京海关任职,他来到北京的时候,圆明园变成一片废墟已经12年。然而这座光华不再的荒园还是给奥尔末留下了极其深刻的印象,不仅因为它是建筑样式中西结合“最极至的样本”,还因为其中使用了大量他最喜爱的琉璃做装饰。他在日记中对西洋楼使用了大量的溢美之辞,相比之下他对其他景观的记叙则相当平淡。

“这里的装潢……五彩缤纷,如彩虹般绚烂……映入你眼中的是装饰物丰富而动人的色彩,浸润在北京湛蓝色的天空里,随着观者移动的脚步和太阳的光影不停变幻,建筑物白色大理石的映衬让它们格外醒目,倒映在前方的湖面上,如同幻影……观者不禁怀疑自己来到了‘一千零一夜’的世界里。”——奥尔末,1898年。

奥尔末是一名摄影师,摄影师总会去捕获喜爱的风景。在北京期间奥尔末凭借入职海关前的专业技能拍摄了多少北京的照片不得而知,但最终让他为人所铭记的是,他留下了迄今为止已发现的最早的关于圆明园的照片。

查尔德和皮瑞

在1870年代这段西洋楼残迹保存还算完好的时间里,除奥尔末以外,还有几位摄影师也拍摄过圆明园,其中有据可考的摄影师还有托马斯·查尔德和泰奥菲勒·皮瑞。

托马斯·查尔德(Thomas Child,1841—1898年)是19世纪末拍摄中国的最著名的外国摄影师之一,1870年来到北京,受雇于海关稽查总局,成为负责燃汽项目的工程师。在北京工作期间(1870—1889年)他投入大量时间和精力拍摄了北京及周边的建筑和风景,尤其是圆明园和颐和园的残迹,由于他的作品当年即作为商品出售,因此留存较多。在他的作品中有多张涉及圆明园西洋楼建筑,拍摄于1877—1878年。查尔德拍摄的西洋楼照片大都有拍摄年份,因而能为确定其他相同题材照片的拍摄时间提供参考。

泰奥菲勒·皮瑞(A.Théophile Piry,1851—1918年,中文名帛黎)1874年进入中国海关工作,曾任中国海关邮政总办。皮瑞在中国工作了41年,曾多次前往圆明园西洋楼景区,拍摄了大量照片,这些照片的时间跨度很长,从19世纪末直到20世纪初,他拍摄的照片对研究西洋楼建筑的变迁有着重要的参考价值。在目前已知的资料中,他只有一张照片可以确定拍摄于1880年以前。这张照片是在谐奇趣的西南侧向东北方向拍摄的主楼和音乐亭全景,为了能将东西两个音乐亭都拍摄进去,皮瑞的拍摄位置距离谐奇趣主楼很远。照片上谐奇趣主楼前的楼梯栏杆已经被拆毁,这和查尔德1877年拍摄的类似角度,拍摄时间很有可能在1876年。

奥尔末的12张底片

恩斯特·奥尔末去世后,他在中国期间收集的大量中国瓷器,捐赠给了家乡的罗默尔-佩利扎乌斯博物馆(Roemer-Pelizaeus Museum),成为该馆最重要的藏品之一。在他的遗物中还包括12张玻璃底片,内容全部是圆明园西洋楼,对比托马斯·查尔德的照片,可以确定这组底片的拍摄时间早于查尔德拍摄同样题材的1877年。这12张底片分别是:

谐奇趣南面

在谐奇趣南面海棠形水池东边向西北方向拍摄。谐奇趣主楼的南立面和东立面基本完好,但楼内木质房架被烧毁而导致屋顶坍塌。主楼前面水池中的铜雁、铜羊也不知所踪,水池内长满荒草,唯有边缘依稀可见。

谐奇趣全景

在谐奇趣南面湖南向西北方向拍摄。可见谐奇趣全景,音乐亭除了屋顶塌毁外,建筑外立面似乎变化不大,不过连接主楼和音乐亭的长廊就不是那么幸运了,仅残存两道墙。主楼倒映在南面的湖水中,透着凄凉和落寞。

谐奇趣音乐亭

在谐奇趣主楼南侧楼梯上东南拍摄,可见部分主楼楼梯,连接音乐亭的连廊和东侧的音乐亭。几乎每个建筑细节都有着精美的西洋风格的装饰。

谐奇趣主楼东侧面

在谐奇趣东侧的小山上向西拍摄,可见谐奇趣主楼的东立面,可见西侧的音乐亭和部分东侧的连廊。主楼东立面的装饰非常丰富,不仅有白色的汉白玉石柱,还有五彩的琉璃蕃花,另据史料载外墙敷以粉红灰,可以想见谐奇趣在这样一片灌木和树丛反衬下的精美。

谐奇趣主楼北面

在谐奇趣北向南拍摄,可见谐奇趣主楼北立面和北侧的小喷水池。池中的喷水塔已经倒塌,这座水池曾经被整体移走,后在1987年移回原位。

花园门

在花园门南侧向北拍摄。花园门位于谐奇趣北,是连接黄花阵的入口。有四个外国人或坐或卧于花园门前,透过花园门可见远处黄花阵入口的石柱以及黄花阵中央的西式亭子。照片中的亭子明显为木柱,现在重建的亭柱改为石制。

方外观

在方外观东侧的河边向西拍摄。方外观可能是无梁殿结构或者内部结构受损不重,因此是西洋楼景区唯一屋顶完好的建筑。从这个角度能看到主楼两侧的月形台阶上的栏杆异常精美,整个建筑大体完好。底片右下角影膜有损失。

海晏堂西面

在海晏堂西侧水池前向东拍摄,可见海晏堂主体建筑的西立面,树丛和灌木之后是残存的建筑,门窗都已被烧毁,通过顶层的窗口还能看到东边的蓄水楼。海晏堂门前喷水池中的“大蚌壳”现在还在原处,台上两边连接水道的两块精美的石雕现在被置在北京大学西门内。

海晏堂一角

在海晏堂西南角向东拍摄,可见左侧的海晏堂主楼和右边的西洋楼景区南侧围墙。西洋楼在装饰上大量使用了五彩琉璃,甚至院墙上也都嵌着琉璃,在右侧的围墙上可见一斑。

远瀛观南面

在大水法北侧的平台上向北拍摄,可见远瀛观正门。门口外侧石柱上的蕃花和葡萄图案雕刻精美,“深及三寸”,内侧的石柱用有着自然花纹的大理石装饰,门上是琉璃质地的西洋风格装饰雕塑,门口须弥座上原有的一对西洋石狮不见踪迹。

大水法

在大水法南侧喷水池东南角向西北拍摄。可见北面远处远瀛观大门上的装饰。大水法的洛可可式门基本完好,但是门前水池内的铜狗、铜鹿已经不见,只有荒草满地。

观水法石屏风

在石屏风东南侧向西南方向拍摄,可见观水法石屏风和观水法西侧的钟形门。屏风前的宝座和铜鹤已不知所踪,只有一个歪倒的底座。这五块石屏风连同另外两座石塔曾一同被园内太监盗卖,所幸为载涛发现,移往其朗润园内,1987年置回原位。

柏石曼和腾固

恩斯特·柏石曼(Ernst Boerschmann,1873—1949年)是一名德国建筑及艺术史学家,也是一名汉学家。1902年,柏石曼途经印度首次来到中国,被中国的古建筑,尤其是宗教建筑所吸引,于是产生了考察中国古建筑设想。这一设想后来在德意志帝国政府支持下展开。1906—1909年间,柏石曼穿越中国12个省,行程数万里,拍下了数千张宗教建筑和民居的照片。回国后,他根据考察所获的资料,连续出版了至少6部论述中国建筑的专著,其中1923年出版的德文版《中国建筑和景观》(Baukunst und Landschaft in China)和1925年出版的德文版《中国建筑》(Chinesische Architektur)是最重要的代表作。1924至1927年梁思成在美国宾西法尼亚大学留学期间,接触到柏石曼关于中国建筑的著作,深受影响,尽管费蔚梅(Wilma C. Fairbank,1909-2002年)在《梁思成与林徽音》一书中曾提到梁思成认为柏石曼等人“对中国建筑的理解失之肤浅”,但是从梁思成后来有关中国古建筑的分类来看,还是深受柏石曼影响的。

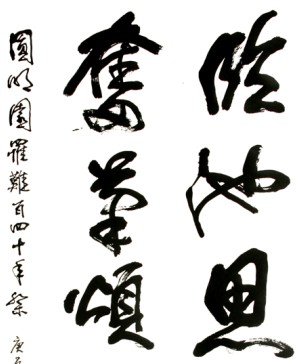

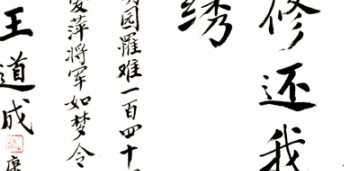

奥尔末去世后,他的遗孀路易斯·冯·汉娜根(Louise von Hanneken)将从遗物中找出的圆明园西洋楼的底片交给了在柏林工科大学教授建筑学的柏石曼。1929年,一位名叫滕固[1]的中国青年赴德国留学,学习美术史。在德期间他得知柏石曼藏有一组圆明园西洋楼早期的底片,“乃请使馆备函往访,布氏果出示照片十二帧,暨平面图一帧;乃圆明园东长春园毁后未久时所摄也”。在这幅由奥尔末亲手绘制的西洋楼景区平面图上,标注了他拍摄照片的位置和角度,并注有绘制日期——1873年11月,由此可知最晚在此时,这组照片就已经拍摄完成了。

奥尔末在世时,应该不知道自己留下的这组底片是后来能看到的关于圆明园西洋楼最早的影像,然而从目前找到的资料来看,奥尔末1873年拍摄的这组底片已经确认是拍摄时间最早、最接近西洋楼原貌的影像资料。

在滕固的游说下,柏石曼同意借出这套底片,于1933年在上海由商务印书馆出版了《圆明园欧式宫殿残迹》一书。此书共收录15图,其中图一系滕固根据奥尔末的手绘图纸复制的西洋楼景区平面图,图十三是滕固友人于1932年所摄大水法残迹,图十五是托马斯·查尔德所摄观水法旁钟形门,其余12张均由奥尔末的底片直接制版印刷。遗憾的是这批底片在运往上海途中受损,大水法那张底片断为两半,在滕固的书中仍能看到痕迹。

滕固在用完这批底片便寄还给了柏石曼,也许是柏石曼由于底片受损而自责,也许是其他原因,此后这批底片再没有示以世人。1943年,柏林在盟军的轰炸下几乎变为废墟,因此坊间一直传说这批底片在轰炸中被毁,而滕固所编《圆明园欧式宫殿残迹》一书的价格也因是奥尔末这批照片最后的亮相而水涨船高,甚至千金难购。而实际上,这批底片一直由柏石曼仔细保管,直到他去世。1987年,他的孙子将这批底片售出,之后又辗转流至台湾。

2010年,时值圆明园罹难150周年,这座经另一个150年倾力营造方得鼎盛的万园之园,以一片广阔的遗址,在北京的西北郊,静静地表达它曾经辉煌的存在。西洋楼从它极盛时的皇家游乐园变成了绿树丛中白石堆砌的残迹,其中缺失的时光,在一张张底片上定格下来。当我们面对这12张玻璃底片,仿佛还能感觉到石墙上烈火炙烤的余温,光影中散落着我们对那些已经消失的细节的追寻,对一段历史的哀思,对那些不复存在的美景的纪念。

*徐家宁,毕业于北京理工大学。长期从事中国历史影像的研究和收藏,参与组织国内首个影像拍卖专场。此文原载于《收藏》,2010年第8期。

[1] 滕固(1901-1941年),字若渠,月浦人。早年毕业于上海美术专科学校,留学日本,攻读文学和艺术史,获硕士学位。1929年又赴德国柏林大学留学,1932年获美术史学博士学位。回国后一度从政,任行政院参事兼中央文物保管委员会常务委员、行政院所属各部档案整理处代理处长,重庆中央大学教授等职务。从政期间,他继续从事艺术、考古等方面的撰著,并被德国东方艺术学会推举为名誉会员。1938年,国立北平艺专与国立杭州艺专合并成立昆明国立艺术专科学校,滕固出任校长 (1938-1940年),但掌校两年后,便因故离职而去,居家重庆,后患脑膜炎。半年后,在出院途中因家庭纠纷死于非命。