-------圆明园三一八烈士墓初探

常华

摘要:三一八运动是二十世纪二十年代,由中国共产党和国民党左派联合领导的反帝反封建军阀的革命运动。由于军阀占压,发生了震惊世界的三一八惨案,三一八惨案中牺牲的烈士公墓坐落于圆明园遗址公园内。本文介绍三一八运动的背景、圆明园三一八烈士墓的修建过程、现状,简要介绍了圆明园之外的其他几处三一八烈士墓及笔者的几点粗陋思考,旨在抛砖引玉,希望引起大家对三一八运动的关注进而研究之。

关键词:三一八运动 烈士墓

圆明园遗址公园位于北京市海淀区,在其西北部九州清晏景区,有前后两湖,两湖之间的平地上可见一个被松树环绕的方形院落,三一八烈士墓就坐落在这里。

一、时代背景

二十世纪初,辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取,孙中山领导的反袁的“二次革命”、护国运动、护法运动相继失败。中国仍然处于各帝国主义国家支持的军阀割据的风雨飘摇之中。1922年4月,由日本支持的奉系和美国支持的直系,爆发了第一次直奉战争,奉系军阀失败,张作霖退回东北,直系军阀暂时控制了北方的中央政权。这使得美国在华势力增长,日本在华势力减弱。奉系蓄意复仇,直系妄想武力统一,两个帝国主义集团都不遗余力地企图夺取更多的在华地盘。1924年9月,第二次直奉战争爆发,此次战争规模空前,双方各发动50万大军,对峙与山海关、九门口的战场上。此次战争,直系兵分三路,冯玉祥任第三路军总指挥。冯玉祥是一个倾向于革命、比较进步的军人。他曾受过孙中山、李大钊等人的影响和启发,立志要“成救国救民之事业”,对当时的北洋军阀政府的腐败极为不满。加之在直系内部一直受到吴佩孚等人的排挤,便有推翻直系军阀、拥护孙中山北上的意愿。同时,冯玉祥也接受了来自苏联的军事支持。10月23日,冯玉祥突然由热河前线班师回北京,发动“北京政变”,致使直奉战争形式急转直下,直系势力退到英美势力所在地长江流域。历史50多天的直奉战争告终。北京政变后,事情没有向冯玉祥希望的方向发展,各派军阀各怀鬼胎,继续在自己的地盘上厉兵秣马,此时冯军只有不足4万兵力,北临张作霖入关,南面吴佩孚反击逼近北京,不得不采取张作霖意见,联合皖系,让已经无军又无势的前国务总理段祺瑞重新出山,就任中华民国临时执政。[1]段祺瑞就任临时执政后,宣布对外“外崇国信”,即承认和帝国主义国家的一切不平等条约;对内维护封建势力利益。他通过了金佛郎案[2]得到法国帝国主义的支持,镇压中国人民要求关税自主的运动,段祺瑞的倒行逆施引起民怨沸腾,全国范围的反段运动方兴未艾,段祺瑞政权高压遏制全国人民反帝反封建的革命洪流,尤其是青年学生们的爱国行动, 1925年8月26日,执政府通过了当时任教育总长的章士钊草拟的《整顿学风令》,声称“自后无论何校,不得再行借故滋事,并责成教育部拟具条规,认真整饬,不随不激,期于必行。倘有故酿风潮,蔑视政令,则火烈水懦之喻,孰杀谁嗣之谣,前例具存,所益取则,本执政敢先父兄之教,不博宽大之名,依法从事,决不姑贷,其凛遵焉。此令。”[3]这份言辞激烈的禁令中,段祺瑞对学生的杀心已经初露端倪。然而,北京学生的爱过热情并未受到此番禁令的威胁震慑。1925年11月底,中共北方区委联合国民党左派发动了反对封建军阀政权的“首都革命”,这是一次大规模的以学生和工人为主要力量的武装冲击政府机关的群众示威运动。这次英勇尝试虽然遭到了失败,但是具有重要的意义,它是一次中国人民与帝国主义、封建军阀斗争的勇敢尝试,促使全国范围内的反段运动蓬勃发展,也为中国共产党领导中国人民革命运动积累了经验。

二、三一八运动

1、大沽口事件

冯玉祥在发动北京政变后,与奉系军阀共同控制北京政权,双方矛盾逐渐深化,战争破在眉睫。1925年11月,奉系第三军副军长郭松龄不满张作霖卖国行为,与冯玉祥取得联系,双方在天津签订密约一同伐奉。11月23日,郭松龄在直隶滦州发动兵变,将所部改称东北国民军,回师关外,直逼沈阳。12月24日,郭松龄兵败被俘,次日张作霖下令将其杀害,然后率令奉军南下入关,挺进京津。11月25日冯玉祥致电张作霖,劝其下野。此事立刻引起了日本帝国主义的关注,借口保护侨民,向中国调驻日军。

中国革命形势的发展,威胁到帝国主义、封建军阀的利益,在郭松龄倒戈反奉这段时间,英、日等帝国主义,奉系、直系军阀,均放下之前的矛盾,开始联合起来反对国民军。

1926年1月,张作霖发兵攻打国民军,檄调败退山东之李景林和张宗昌“直鲁军”攻其南;张作霖更遣专使与吴佩孚释嫌修好,约他自武汉北攻冯军于信阳,并诱引阎锡山出娘子关取保定,使冯之“国民军”四面受敌。2月初旬,当奉军舰艇在大沽口外出现,3月9日,国民军封锁了大沽口,在海面上布置水雷,不许任何外国舰船开入。这一举动激怒了英、日、美、法、意等外国列强。10日,12个国家的公使在荷兰使馆开会,推选荷兰公使为领袖,向段政府提出严重抗议,要求保护外国船只及维护天津港口自由之特权。联合援引《辛丑和约》海口不得设防之条款,向北京政府外交部,提出44小时限期“最后通牒”。八国公使团向北京政府提出要拆除大沽口国防设施,否则以武力解决。同时各国派军舰云集大沽口,武力威胁北洋政府。迫于压力,国民军撤除部分封锁,并从11日起,开放部分海道。3月11日夜间,日本驻天津领事馆通知国民军,说12日上午10时有一艘舰开抵大沽口,双方约定日舰入口时缓行,待国民军瞭望清楚。然而,直到12日下午3点40分,这艘驱逐舰才驶向大沽口,并有另一艘日舰、4艘奉系军舰随行,且行驶速度极快。炮台守军局用旗语阻止他们前进无果后,鸣空枪警告,日舰炮轰大沽炮台,国民军猝不及防,开枪还击。据称混战中,日方死亡1人,伤3人,国民军死亡14日,伤8人。此事即大沽口事件。

3月16日,日、英、美、法、意、荷、比、西等8个《辛丑条约》签字国公使,援引《辛丑和约》海口不得设防之条款,向北京政府外交部,提出48小时限期“最后通牒”。八国公使团向北京政府提出要拆除大沽口国防设施,否则以武力解决。同时各国派军舰云集大沽口,武力威胁北洋政府。1926年3月16日,北洋政府外务部接到列强外交团之“最后通牒”后,经紧急磋商即于当日午夜答复,称“最后通牒”内容“超越《辛丑条约》之范围”,所以“不能认为适当”。因为按《辛丑条约》,只有大沽口至北京一线炮台应予以一律削平,却并没有相关条文对水道进行规定。公使团对此并未作答辩。但段祺瑞劝冯玉祥停止布雷。

2、惨案发生

八国的强权霸凌行为使得北京群情激奋,各党派、社会团体纷纷发声,要求政府严正驳回八国通牒,驱逐公使团,废除不平等条约。3月17日,北京各团体代表在中国共产党 的领导下,向执政府清愿,要求驳复八国强横通碟,遭到卫 队的武力镇压,请愿代表受伤多人。中国共产党北方区委与国民党执行委员会共同决定组织各学校和群众团体在天安门集会。3月18日,中共北方区委、北京市委,北京总工会、国民党北京执行部、北京市党部、学生联合会等140多个团体与北京大学、北京师范大学、清华大学、中法大学、汇文中学、大同中学等80多所学校,2万多群众在天安门举行“反对八国最后通牒的国民大会”,广场北面临时搭建的主席台,台前横幅上写着“北京各界坚决反对八国最后通牒示威大会”。

中共北方区委的领导李大钊、赵世炎、陈乔年参加了大会,大会决议:“通电全国一致反对八国通牒,驱逐八国公使,废除一切不平等条约,撤退外国军舰,电告国民军为反对帝国主义侵略而战。”最后大会一共通过了八条决议。八项决议是:

(一) 通电全国民众,一致反对“八国通牒”。

(二) 通电全世界被压迫民众,一致反对八国政府进攻中国。

(三) 督促北京政府,严重驳复“八国通牒”。

(四) 驱逐署名最后通牒之八国公使处境。

(五) 宣布辛丑条约无效。

(六) 驳复“八国通牒”之要求,其条款如下:

1、 废除辛丑条约,及一切不平等之条约。

2、 立即撤退驻在京津之外兵外舰,及各地之外兵外舰。

3、 惩办大沽口肇事祸首。

4、 抚恤大沽口国民军伤亡将士及其家属。

5、 为死亡将士建立纪念碑。

6、 在被害将士出殡日,八国驻华各机关,均下半旗致爱。

7、 由各国政府向中国道歉。

(七)、严惩昨日执政府卫队枪伤各团体代表之祸首。

(八)、电勉国民军为反帝国主义而战。

大会结束后,游行队伍由王一飞率领,按预定路线,从天安门出发,经东长安街、东单牌楼、米市大街、东四牌楼,最后进入铁狮子胡同(今张自忠路)东口,在段祺瑞执政府(今中国人民大学清史研究所)门前广场请愿。下午2点左右,游行队伍到达执政府门前,发现大概有两百个卫队士兵,整齐的排列在广场上,严阵以待。善良的学生们认为他们不会对请愿的群众动武。

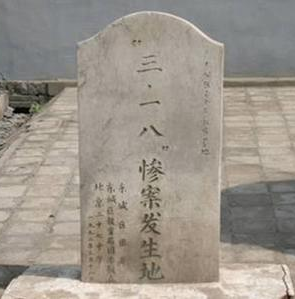

三一八惨案发生地现状

然而出人意料的是,就在几位学生代表正和带岗守卫军官交涉要求回见段祺瑞时,卫队士兵突然向游行队伍开枪,一时“弹丸纷飞,有如雨下”,[4]且有军警手持步枪、大刀、电刀向慌乱的人群乱击、乱砍。大批群众惨死惨伤,执政府门前血流成河。这次大屠杀持续了近半个小时,当场死亡26人,伤200多人,另外在城官、协和等医院抢救无效死亡21人,共计死亡47人。死者中为人们所熟知的有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。李大钊和陈乔年也在惨案中负伤,共产党员姚仲贤、江禹烈等人壮烈牺牲。后来军警在清理现场时,竟然将死者财物尽行掠去,甚至连衣服也全部剥光。这就是震惊中外的三一八惨案.

刘和珍烈士

刘和珍烈士

杨德群烈士

杨德群烈士

3、惨案的影响

惨案发生后,社会各界纷纷发声,强大的民意压力迫使国会与3月25日召集非常会议并通电全国,痛斥段祺瑞的罪恶。通电指出,“所有此案,政治责任,应由段祺瑞一人负担,应听候国民处分”;迫使段祺瑞颁布对死难者家属“抚恤令”。1926年4月初,冯玉祥派兵包围执政府,段祺瑞星夜逃亡东交民巷桂乐第大楼,执政府倒台。4月17日奉军占领北京。奉军进京后查封《京报》馆和一批报刊,邵飘萍于4月26日清晨被秘密处决。张学良逮捕了共产党员郭隆真,然后派奉军闯进北大、女师大、中俄大学等,大肆查禁书刊,搜捕反对人士。

三一八惨案后,段祺瑞执政府于3月19日发布了《临时执政令》反诬徐谦、李大钊等人“假借共产学说,率领暴徒数百人,手持枪棍,闯袭国务院,泼火油,抛炸弹,手持木棍冲击军警,各军警因正当防御,致互有死伤”。并下令通缉共产党员。李大钊、徐谦、鲁迅等人被迫转移,国共两党的领导机关则迁入苏联使馆。因为段祺瑞执政府的无耻,鲁迅写下了《纪念刘和珍君》,留下了著名的语句:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”京师地方检察厅对惨案进行了调查取证并正式认定:“此次集会请愿宗旨尚属正当,又无不正侵害之行为,而卫队官兵遽行枪毙死伤多人,实有触犯刑律第311条之重大嫌疑。”经过反复质讯,现场军警承认,请愿团除并无政府所言的“凶器”及放火物件。尸检结果表明,所有死者都是子弹从背部或脑后穿入而致死,可见这是针对退却群众的疯狂追击,是有预谋的血腥大屠杀。

4、各界的声讨

政府屠杀人民不仅已经超出了执法范围,也突破了道德的底线。各党派、团体、媒体和一些文化名人纷纷发声。中国中央和共青团中央于3月20日分别公开发表了《中国共产党为段祺瑞屠杀人民告全国民众》书和《中国共产主义青年团为段祺瑞屠杀爱国学生告全国青年》书,揭露段祺瑞政府迎合帝国主义需要,屠杀青年和民众的暴行。3月23日,中国国民党北京特别市党部发表了《为追悼殉难烈士泣告全国民众书》,宣告“继续奋斗以慰先烈之灵”之决心。3月27日,广州国民政府发表《时局宣言》,明确提出“一致奋起,以驱除段祺瑞,及一切卖国军阀,召集国民会议,解决国是。”接着,中国国民党发表了《对北京惨案宣言》,昭示其“与帝国主义者及其走狗决一死战”之决心。

在中国共产党和国民党左派合作领导下,北京学生总会、北京国民反辛丑条约国侵略大会、中华铁路总工会、上海学生总会、南京反日反段市民大会、中华全国总工会、上海总工会、省港罢工委员会、广州学联等几百个社会团体掀起了声势浩大的反对段祺瑞、反对帝国主义,废除不平等条约的斗争。

周作人、林语堂、朱自清、蒋梦麟、王世杰、闻一多、梁启超、许士廉、高一涵、杨振声、凌叔华等纷纷撰写评论、杂文谴责段祺瑞政府。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。《语丝》、《国民新报》、《世界日报》、《清华周刊》、《晨报》、《现代评论》等加入谴责暴行的行列。《泰晤士报》称這次事件是“兽性”的“惊人惨案”。特别是邵飘萍主持的《京报》,大篇幅地连续发表消息和评论,广泛而深人地报道三一八惨案真相,在惨案发生后的12天内,就连续发表113 篇有关“三一八”惨案的消息、评论、通电,《京报副刊》也发表了有关文章103篇。北京各高校和大学校长、教授也纷纷谴责段棋瑞政府的暴行。以致十几年后在抗战大后方的昆明, 时任北大校长的傅斯年见到对“三一八”惨案负有直接责任的鹿钟麟 , 第一句话就是 :“从前我们是朋友 ,可是现在我们是仇敌。学生就像我的孩子,你杀害了他们,我还能沉默吗 ? ”1926 年3月23日, 北京各界人士、各社会团体、各学校学生齐聚北京大学大操场 , 为“三一八”惨案亡灵们举行万人公祭大会。北大代校长的蒋梦麟 在会上沉痛地说:“我任校长,使人家子弟,社会国家之人才,同学之朋友,如此牺牲,而又无法避免与挽救 ,此心诚不知如何悲痛。”他说到这里清然泪下, 引得“全场学生相向而泣 ,门外皆闻哭声”。世界各地的华侨也加入声援,美洲华侨公会致函北京学生总会、美国三藩市(旧金山)华侨、日本长崎华侨等致电国内媒体,表达对段祺瑞政府的声讨。

三、三一八烈士墓的修建过程

1、圆明园三一八烈士墓修建过程

惨案发生当天下午,中共北方区委立即举行会议,决定为死难烈士举办追悼会和送葬会。3月23日,北京学生总会、北京总工会等团体和各学校一万多人,在北京大学三院举行三一八死难烈士追悼大会,陈毅主持大会并发表演讲。27日,北京各校、各团体及烈士家属代表等40余人召开联席会议,成立“三一八殉难烈士公葬筹备处”,商讨筹备烈士公葬事宜。关于公葬地点,民国大学校长雷殷提议定在京西的圆明园内。他认为:“该处既为历史上之纪念地,风景亦佳,诸烈士合瘗于此,种种上均为圆满。”该想法得到大家的认可,时人以为“圆明园毁于英法联军,诸烈士毙于横暴军阀,春秋佳日,游人至此,能毋兴打到帝国主义之感乎。”[5]随后,三一八殉难烈士公葬筹备处致函北洋政府内务部,请求从速批准烈士墓地。内务部接函不久,便与管理圆明园的京师警察厅协调此事。5 月 20 日,京师警察厅报称:“圆明园官产,本厅仅负保管之责,至该筹备会所请拨作‘三一八’烈士公葬之处,本厅实未便主持。且查该园地址,前已均由人民租种,并非空闲。”段祺瑞倒台后,奉系主导的北洋政府对于烈士公葬一事更不积极,甚至从中阻挠,加之公葬经费一时难以筹齐,“三一八”烈士安葬圆明园之事被延搁下来。[6]

三一八烈士墓当时由鸿林工司木厂承建,以2206元中标,从1929年3月11日开工,至5月24日完工,历时两个多月。经监工查验,纪念碑顶上有两层土浆成分稍有不合,北京特别市工务局因此责令罚款50元并将其保固期增加两年。公葬典礼及修建公墓共花费2932.037元,其中修建公墓2156元。1929年4月,北平特别市市政府批准将三一八烈士公墓平断面积墓穴图赠送给西湖博览会革命纪念馆陈列。1929年10月,永大石场又承揽了纪念碑的磨光和刻字工程,花费580元整。1929年11月,三一八烈士墓全部竣工。[7]

2,三一八烈士墓现状

三一八烈士墓整体呈外方内圆,四周由砖石和铁栅栏围砌成正方形院落。总占地约100平方米。在院落正中央是高约1米的圆形台基,台基上是汉白玉六面体纪念碑,纪念碑约高3米。纪念碑坐北朝南,在正面中央自上而下镌刻着“三一八烈士公墓”7个篆体金色大字,在纪念碑右上角刻着“中国民国十八年四月”,左下角刻着“北平特备市政府立”的楷体金色小字。在纪念碑顶端,是瓦及石料砌造的中式灰色塔顶。在纪念碑的东西南北方向各有甬道台阶通向纪念碑,台基下均匀种植翠柏。纪念碑的底座也是六面体,从正南面自右向左镌刻着时任北平市市长何其巩亲自撰写的碑文,全文如下:

“中华民国十五年三月,国民军奋斗于畿郊,因见忌于帝国主义者,而有大沽口炮舰入港事。北京民众反对八国通牒,齐集执政府前呼号请愿,生气勃勃。乃以佥壬弄国,竟令卫士开枪横射,饮弹毕命者四十一人,横尸载涂,流血成渠。其巩目睹心痛,愤慨至今。及革命军克服旧京,奉命来长北平市,追念逝者,为请于中央准予公葬。葬事告竣,奉其姓名、籍贯、职业之可考者,得三十九人,其无从考证亦死斯役者二人。又负伤或因伤而致残废者,多不得纪。志士埋名,深为遗憾。会此役者,或为青年女子,或为徒手工人,或为商贾行旅,皆无拳无勇,激于主义,而视死如饴。世以‘三一八惨案’称之,以其为三月十八日事也,其巩既揭于其阡,记其事以告后之览者。中华民国十八年三月十八日何其巩谨撰书”。

紧接碑文的是可以考证到的39位殉难烈士姓名、年龄、籍贯、所在单位和职业(后附表),其中两名烈士的姓名因无从考证,代之以“无名男子”,现已查明他们是刘珍、顾恩两位烈士。纪念碑上的文字全部用阴文镌刻。在纪念碑的西南方,是一座三面体长柱形纪念碑,是1971年从北京工业大学院移来的刘保彝、江禹烈、陈燮的三位烈士墓碑。该碑高约3米,通体石质,三面分别刻有“三一八惨案刘保彝烈士纪念碑”、“三一八惨案江禹烈烈士纪念碑”、“三一八惨案陈燮烈士纪念碑”下面均有小字刻着相应烈士的借鉴。该纪念碑原坐落在西城区工业大学校园内,上世纪70年代,因当地施工建设,纪念碑迁址此处。1984年5月24日,北京市文物事业管理局配准三一八烈士墓为北京市文物保护单位并立碑。1997年,海淀区文化文物局为公墓增修护栏并整治周边环境。近年来,有关部门不断将三一八烈士墓进行修葺。在烈士墓所在院落四周围墙上挂设了展板。每年三一八及清明节前后,有大批大中小学院校及各社会单位前来吊唁祭奠英烈。

四、几点思考

1,三一八运动的意义

三一八运动是国共合作时期,由北京的共产党人与国民党左派共同领导各阶层人民反对帝国主义及其走狗的重大事件。国共合作的加强和中国共产党、共青团组织在北方组织的扩大,国民革命运动在北京的日益发展,是三一八运动的基本条件[8]。

三一八运动向世界展示了中国人民反对帝国主义、封建主义、军阀主义的坚强决心和无畏精神。使得封建军阀和帝国主义狼狈为奸的事实昭然若揭,唤起了更多的民众加入到革命的事业中来。在运动过程中个,共产党积累了宝贵的革命经验,进一步认清了中国社会更阶层状况。

2,三一八烈士墓在爱国主义教育中的作用

三一八烈士墓是早期共产党人在北京地区领导群众运动的见证。体现了中国共产党人矢志不渝的爱国情、报国志,对于教育和引领广大人民群众热爱祖国,拥护中国共产党领导的信念具有重要意义。三一八惨案因为多位文化名人的撰文、记载而具有较大的影响力,比较容易引起群众共情。在三一八惨案中牺牲的烈士多为青年学生,对青少年树立爱国理想具有积极的引领作用。因而,三一八烈士墓时珍贵的爱国主义教育资源,近年来每年有多家单位及中小学,自发前来祭扫烈士墓。三一八烈士墓的爱国主义教育意义必将持续发挥。

3,生者当努力

国家领导人多次在重要会议上指出,我国正经历者百年未有之大变局,国际博弈更加激烈,国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整,某些西方大国推崇单边主义、保护主义、霸权主义,严重威胁着世界和平与发展。我们要深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战。

最后,借用李慕白先生在三一八惨案后的诗作《与三月十八日血流者》中的诗句结束此文。

死者已占先,生者当努力,

旧血殷殷新血碧!

新血旧血,要在中国民族解放中相遇!

生者当努力!

作者简介

常华 女 1978年生,副研究馆员,现就职于圆明园管理处

[1] 历史今日10月23日:冯玉祥发动北京政变 - 中国军网.中国军网 [引用日期2016-09-24]

[2]金佛郎案是指 1922年法国向中国北京政府提出,从当年起中国支付庚子赔款时,改变1905年以来按各国流通货币电汇的方法,而改用金佛朗折算。法国采用金本位制,原来是表示纸币应有的含金量。第一次世界大战后,佛朗纸币贬值,无法与金佛朗等价,因此中国银元的比价也大大下降。如采用以往的支付方法,中国每年所付赔款仅及过去每年的一半即可。所谓“金佛朗”,不但国际上无此货币,即使法国也无此货币。由于中国人民的强烈反对,中国历届北京政府都未敢答应法国帝国主义的此项无理要求。

[3]《三一八惨案资料汇编》,北京:北京出版社,1985年版,第3页。

[4]《三一八惨案资料汇编》,北京:北京出版社,1985年,第70页。

[5]《三一八惨案资料汇编》,北京:北京出版社,1985年,第115页。

[6]刘传吉:《三一八烈士安葬圆明园记》,《中国档案报》,2017 年3 月17日第 003 版。

[7]王星:《圆明园三一八烈士公墓》,《文史精华》,2010年第11期(总第246期)。

[8]《“三一八”惨案始末》,北京:文津出版社,2000年,第1页。