圆明园石质文物的保护和展示

□陈 辉[1]

被誉为“万园之园”的圆明园,以杰出的造园艺术、精美的建筑和丰富的文物收藏著称。1860年圆明园被英法联军劫掠焚毁,园林建筑化为灰烬。此后圆明园的山形水系、建筑基址不断遭到破坏,砖石被盗掘大量流失。1976年圆明园管理处成立,对圆明园遗址进行清理,廓清古建基址,归安大批台基柱壁等石件。目前三园的古建筑仅残存正觉寺一处,大量流传下来的是原有建筑的石质构件。如何更好的保护和向游客展示这些石质文物,是圆明园的一项重要工作。本文结合圆明园石质文物的现状和2009年圆明园与中国文化遗产研究院合作开展的圆明园石质文物保护试验的情况,就圆明园石质文物的保护和展示谈几点建议。

一、圆明园石质文物收藏、展示的现状和存在的病害

1. 圆明园石质文物收藏、展示的现状

圆明园遗址的石质文物收藏丰富,目前文物科登记的有一定价值的石质文物970件。其中二级文物5件;三级文物39件;参考品121件。这些雕刻精美的石质文物具有重要史料价值和极高的艺术价值。圆明园的石质文物大部分为露天存放,主要集中在西洋楼和方壶胜境、海岳开襟、狮子林等遗址,小部分为室内和半室内收藏,主要集中在展览馆、三园交界展室和管理处库房。圆明园管理处为保护、展示这些石质文物做了大量工作。例如,在游客集中游览的西洋楼遗址区、三园交界展室和圆明园展览馆设置栏杆、防护罩或提示性的简易护栏,防止人为破坏。将部分价值较高的石质文物放到库房、展室或临时搭建的大棚内保存。对有价值的石质文物进行登记、照相和定期检查。目前能做到防止丢失和人为破坏。

展室内的石质文物 展览棚内的石质文物

大水法遗址设置的护栏 方壶胜境遗址露天存放的文物

2、圆明园石质文物存在的病害和隐患。

石质文物的病害是指在长期使用、流传、保存过程中由于环境变化、外力侵蚀、人为破坏等因素导致的石质文物在物质成分、结构构造、甚至外貌形态上所发生的一系列不利于文物安全或有损文物外貌的变化。圆明园的石质文物历经焚毁、盗掘等磨难,遭到的破坏十分严重。目前圆明园的石质文物多处于室外,暴露在自然界的环境中,容易受到自然风化、人类活动和环境污染等各种不利因素的影响。尤其是近二十年来环境污染和酸雨更加严重,对石质文物的侵蚀破坏超过了过去数百年。空气中的二氧化硫、氮氧化物等酸性有害气体会形成酸雨对石质文物产生溶蚀破坏。如此长年累月会造成石质文物表面腐蚀、剥落,以致残缺,使其表面的文化特征,如雕刻纹饰或文字等逐渐消失。

(1)植物伤害:树木、杂草生长于石质文物裂隙之中,通过生长根劈等作用导致石质文物开裂。植物根系对石质文物也会产生挤压。

杂草对石质文物的破坏 树根对石质文物的挤压

(2)微生物伤害:苔藓、地衣、藻类、霉菌等微生物菌群在石质文物表面及其裂隙中繁衍生长,掩盖石刻精美纹饰,导致石质文物表面变色及表层风化的现象。

西洋楼石质文物表面的微生物病害

(3)机械损伤:主要指在外力作用如撞击、倾倒、跌落等因素的影响下,发生的石质文物断裂与残损,局部缺失。任何断裂破碎的构件,只要能拼起来,无论破损到什么程度,都应尽可能挽救。因为这些构件上承载的历史、文化信息,一旦丢弃就无法挽回。

断裂的“花雨散诸天”石联 断裂的玲峰石

(4)表层风化剥落:石刻文物由于周期性温湿度变化较大、易发生冻融作用及水盐活动等外界因素的破坏,使石质文物表面产生剥落现象。目前圆明园大部分石质文物表面都有不同程度的风化,导致精美的纹饰逐渐模糊。

西洋楼石质文物表面风化

石鱼表面的风化剥落

大水法的裂隙

狮子林虹桥的裂隙和局部脱落 含经堂抱鼓石的裂隙

(6)表面污染与变色:石质文物表面由于灰尘、污染物和风化产物的沉积而导致的表面污染和变色现象。露天存放的石刻表面通常蒙蔽有大量灰尘及风化产物污染石质文物表面。人为涂鸦、拓片等也会造成石质文物污染现象。这些污染物不仅对文物有害,而且改变了文物的原貌,影响了展览的效果。

拓片留下的墨迹 游客涂鸦

观水法石屏上污迹 谐奇趣石构件上的污迹

(7)水泥等不当的修补:对石质文物采用水泥等不当的方式进行粘结、加固、修补,既改变文物原貌,又有可能引起二次污染和深层次的破坏。水泥能释放出水溶性盐,主要是碳酸钠、碳酸钾及一些硫酸盐对石质文物有破坏作用。

西洋楼喷水池裂纹用水泥修补

狮子林虹桥用水泥修补

二、对圆明园石质文物样品做的保护性试验。

人为对石质文物的破坏可以通过制定相关的法律法规,加强管理和监督,设置围栏等方法加以逐渐控制,而自然对石质文物的破坏要通过科学的方法进行保护。圆明园文物科与中国文化遗产研究院合作,对圆明园三件石质文物汉白玉桥栏板、汉白玉桥柱头、汉白玉西洋纹饰石构件,进行保护试验。通过此次试验研究石质文物的表面劣化机理,客观评价工程性能和影响因素。开展表面清洗、脱盐和小样区加固等前期试验,开展技术路线确定、材料比选、施工工艺确定的实验研究。进行保护材料及其工艺的实验室模拟研究,找出适合圆明园石质文物特点的保护材料及工艺,进而应用于室外试验。为圆明园的石质文物保护工程积累了宝贵经验,进行了有益的探索。

1.对文物现状、病害类型等进行初步调查和分析。

石质文物风化既有石质本身的组成、性质、保存状况等内部因素的影响,又有外界物理、化学、生物等因素的影响。对石质文物本体分析取样是提出治理对策的重要理论依据。圆明园石质文物所采用的石材基本为汉白玉和青石。

汉白玉的矿物学、机械物理特征表:

|

矿物成分含量(%) |

白云石 |

约97 |

|

方解石 |

约2 |

|

|

其他(绢云母、石英) |

约1 |

|

|

结构构造 |

细粒 |

|

|

硬度(摩氏) |

4.02-4.43 |

|

|

密度 |

2.75 |

|

|

折射率 |

1.515-1.668 |

|

|

抗压强度(MPa) |

41.4 |

|

|

折射强度(MPa) |

5.4 |

|

通过对样品的取样分析可知,圆明园石质文物所用汉白玉的主要矿物成分为白云石,其化学成分为碳酸钙。在酸性环境容易发生化学反应,使汉白玉主体成分大量流失,腐蚀风化的速度快。

石质文物保护应由文物病害的分析研究入手,在了解病害产生的原因和影响因素的基础上提出治理对策,进而有针对性地选择保护材料和保护工艺,从而达到去除病害、预防病害再生的目的。汉白玉桥栏板的病害为墨迹、丙烯、表面溶蚀。汉白玉桥柱头病害为墨迹、丙烯、表面溶蚀、生物斑迹、水锈结壳。这三件石质文物中西洋图案建筑构件病害较为严重,有孔洞状风化、油漆等人为污染、水锈结壳、残缺、风化裂隙、表面溶蚀等病害。

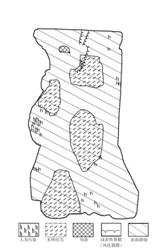

西洋图案建筑构件病害分布图

侧面 正面

2.开展表面清洗、脱盐和小样区加固等试验。

通过对这三件石质文物本体状况和病害的分析,本着真实性原则、可识别原则、最小干预原则、可逆性原则、安全耐久的原则,有针对性地制定出表面清洗、脱盐和小样区加固的保护措施。

(1)清洗

表面清洗是文物保护的首道工序。目的是清除有害于石材的物质如难溶性硬壳、灰尘烟垢、微生物等,恢复文物表面原有的状态和信息;打开石材气孔,恢复石材微孔隙的水蒸气通道;孔隙率的增大和结垢物的清除更有利于保护材料的渗透,增强保护效果。清洗一方面应注意材料、技术工艺的最小侵害性和可逆性,如果操作失误,将可能对文物造成无法弥补和挽回的损失;另一方面清洗又不应遗漏任何侵蚀物或是污垢,因为某些残留物的存在可能连锁引发材质的劣化并影响后续保护措施的效力。因此,为了取得最好的效果,本次试验对清洗的材料、工艺等进行了严谨的实验和研究。

石质文物表面需清洗的物质主要有以下几类:

①灰尘和易去除的污垢

遵循最少干预的原则,将对文物本体造成的影响减小到最低限度。对三件文物表面的灰尘,使用不同质地和形状的刷子清除。易去除的污垢,使用脱脂棉蘸去离子水和乙醇配制的溶液擦拭。

灰尘清理使用的工具

②文物表面小面积的特种污染物。

a墨迹

文物表面的墨迹使用去离子水和乙醇配制的溶液擦拭效果不明显。使用超声波清洗仪对墨迹进行清洗,效果较好。

墨迹清洗前

使用超声波清洗仪对墨迹进行清洗

墨迹清洗后

b生物斑迹

生物斑迹是苔藓地衣等生物生长或死去后在表面沉积造成,颜色为墨绿色或黑色。表面沉积物颗粒较细,已经深入石材的微孔隙中,一般的表面擦洗难以去除。使用EDTA和碳酸铵为主要成份的复合清洗剂,采用脱脂棉糊敷的方法,用塑料薄膜覆盖保湿,糊敷20分钟,之后使用去离子水配合羊毛刷清洗,清洗效果彻底。清洗区自然干燥后,观感基本与周围区域一致。选用的化学药剂可清洗,无残留。

生物斑迹清洗前

生物斑迹清洗中

生物斑迹清洗后

c稀料

石质文物表面有两处相同的编号,其中一处较为明显,影响了文物的美观,应予以去除。先用手术刀剥除,再用超声波清洗仪清除。在清理接近石材表面时,仍留有黑色痕迹,用脱脂棉蘸取乙醇、丙酮和去离子水配置的溶液擦拭。清除效果较为明显。

d油漆

由于附着在文物表面的油漆较厚,先用刻刀进行机械剥除,清除至接近石质表面时,改用手术刀剥除,再用超声波清洗仪清除。在清理接近石材表面沉积物时,鉴于沉积物颗粒较细,且多已侵入石质多孔性材质中,使用EDTA配合碳酸铵用脱脂棉糊敷的方法分解软化,再进行清洗处理。

油漆清除前 油漆清除后

(2)脱盐

对这三件文物脱盐我们使用了贴敷吸附法。这种方法能够延长水与石质文物表面的接触时间,同时降低水的渗透深度,能够有效清除岩石本身及清洗过程中所产生的可溶盐,不会损伤石质。吸附材料内水分的蒸发使所溶解的物质(主要是盐)析出,而沉积在其表面。根据石质文物本体不同的状况,我们选取了两种吸附材料宣纸和纸粉调成的纸浆,用去离子水湿润吸附材料。用排笔蘸取去离子水将湿润的宣纸或纸浆贴敷在文物表面,使纸张与文物紧密相贴,石质中的溶盐会在石质文物毛细作用和纸张纤维纹理的协同抽吸作用下进入纸张糊敷层,纸层干翘后留在纸层纤维中,此时揭下纸层。如此反复进行了3次。

对石质文物进行脱盐

我们通过测定吸附材料的电导率,来判定是否除掉了盐。在开始时,电导率数值很快增大,随着反复更换新的吸附材料,电导率降到一个稳定数值,表明没有必要再继续除盐了。电导率数值的测定为今后圆明园进行现场石质文物保护脱盐得出了重要的数据资料。

电导率仪

汉白玉桥栏板的电导率测定:用800ml的水溶解相同数量的宣纸。

|

材料 |

电导率数值(ms/cm) |

|

白宣纸 |

123 |

|

第1次脱盐宣纸 |

130 |

|

第2次脱盐宣纸 |

126 |

|

第3次脱盐宣纸 |

123 |

|

第4次脱盐宣纸 |

123 |

表面渗透加固的目的是增强石质文物表层的力学强度,同时改善其内部缺陷,有效降低其进一步破坏的速度。表面渗透加固遵循有效干预原则、可逆性原则、安全耐久原则。

①材料的选择

此次表面渗透加固试验我们根据文物的石质特点谨慎选择了两种加固材料进行试验比选。编号为Sanofix和Remmers芬考岩石增强剂300(简称Remmers300)。现对材料有关性能分述如下:

Sanofix石质表面防护剂

基本原理:Sanofix材料是由奥地利联邦建筑材料和硅酸盐技术测试研究所开发的一种基于硅酸盐技术的石质保护材料。该材料是一种弱酸性有机混合物材料,用水稀释后直接涂刷于砖石表面,与砖石表面发生反应改变表面结构,使其具备憎水性。

主要特性:该材料具有良好的渗透性及稳定性;能够提高表面强度,不改变外观,它的渗透深度决定于风化程度和空隙率大小。

技术性能指标:德国BRAUNSCHWEIG科技大学的国家材料检验局曾对Sanofix应用于石质后的性能进行过检测(检测编号:5033/0311-1 -Di/Bru)。项目包括材料的弯曲张力、抗压强度、线性温度伸缩系数、弹性模量、硬度测定、毛细吸水系数、抗湿度交替性能等。检测后将结果与欧洲标准进行了比较,结果表明该材料性能完全符合文物保护的要求。以下是部分关键检测结果及与欧洲标准的比较:

Sanofix材料检测性能与欧洲标准比较结果

|

技术指标 |

欧洲标准 |

SANOTEC检测结果 |

结果比较 |

|

抗剥离指标(N/mm2) |

>1.5 |

2.6 |

提高73% |

|

冰冻、干湿交替检测后抗剥离指标(N/mm2) |

>1.0 |

2.5 |

提高150% |

|

抗折、拉伸指标(N/mm2) |

>5.5 |

8.1 |

提高47% |

|

耐压指标(N/mm2) |

>22.5 |

34.6 |

提高53% |

|

抗水汽扩散系数 |

< 4.0 |

0.05 |

提高80倍 |

|

抗CO2扩散系数 |

>50 |

517 |

提高10倍 |

|

毛细吸水系数(Kg/m2·h0.5) |

<0.25 |

0.16 |

提高36% |

芬考岩石增强剂300(Funcosil Stone Strengthener 300)

基本原理:该材料属硅酸乙脂类材料。硅酸乙脂是目前唯一大量使用于石质古迹保护的材料。由于其渗透性好,强度增加均匀等优点,被世界各地成功应用到石质古迹保护中。其化学原理为:硅酸乙脂和空气或基材的水汽发生化学反应,固化后形成SiO2胶体,加固增强矿物材料,副产物为挥发性的乙醇。

主要特性:该材料是一种由不含溶剂的很小的正硅酸乙脂分子组成的加固材料,具极强的渗透性,可以渗透到岩石未风化的部位;加固后的最大特点是不具憎水性,且反应过程可在一定潮湿环境中发生,在固化反应开始后(一般在6小时左右),水环境对其影响不大等特点;该材料为单一组份,无需现场配制,易于使用。可以长期储存,质量稳定。如需要可以用无水酒精稀释成不同的比例。

技术性能指标:

固 含 量:300g/L。

固 化 物:二氧化硅胶体。抗紫外线,耐久性好。可在老化后重复加固。

增 强:强度增加适中,从50%到100%,满足不同的需要。

渗透深度:一般为20-60mm。

憎 水:憎水特点一般在2-4星期后消失。

耐酸耐碱:性能很好

副 产 物:没有对石材有害的副产品产生,副产物为乙醇,将在反应过程中随之挥发。

固化开始时间:约2-24小时(和温度等有关)

固化结束时间:约2-3星期(>95%的固体)

试验块的选择和实验过程

在栏板上分别选取了5块实验区:

1号和2号实验区 3号和4号实验区

在栏板平滑表面分别涂刷Sanofix和Remmers。

1号实验区为:Sanofix和空白区

2号实验区为:Remmers和空白区

在栏板粗糙表面分别涂刷Sanofix和Remmers。

3号实验区为:Sanofix和空白区

4号实验区为:Remmers和空白区

5号实验区为:Sanofix +5%六烷基三甲基溴化铵、Sanofix+3%六烷基三甲基溴化铵和空白区

在柱头上分别选取了4块实验区

1号实验区 2号实验区 3号实验区 4号实验区

1号实验区为:Sanofix+5%六烷基三甲基溴化铵和空白区

2号实验区为:Sanofix+3%六烷基三甲基溴化铵和空白区

3号实验区为:Sanofix和空白区

4号实验区为:Remmers和空白区

②两种保护材料使用的具体步骤如下:

清洁石材表面。表面必须无尘、油脂、青苔及松散的颗粒。表面预湿。其中在涂sanofix之前,表面必须充分湿润。使用软刷用清水湿润表面直至表面可明显地保持较长时间的湿润。基本配方:Sanofix与水以1:3的比例稀释。Remmers300直接使用。Sanofix与六烷基三甲基溴化铵分别按3%和5%的比例调配。涂刷过程:本次试验均采用涂抹方法。Sanofix如果在涂刷过程中有许多泡沫,则可用水稀释加以解决。Remmers300如果过饱和,可用酒精清洗,以防表面固化改变石材表面质感。

③检测评估

为了评价不同材料的加固效果,我们通过表面回弹锤击进行了测试。回弹仪是一种可在现场进行岩石表面强度测试的简便测试仪

表面回弹锤击测试现场

栏板实验区表面强度测试数值:

1号实验区测试6个点取平均值:Sanofix 48.29;空白区 48.17

2号实验区测试6个点取平均值:Remmers 49.13;空白区48.4

3号实验区测试6个点取平均值:Sanofix 45.08;空白区 43.92

4号实验区测试6个点取平均值:Remmers 46.4;空白区 42.73

5号实验区:测试12个点取平均值:

Sanofix+5%六烷基三甲基溴化铵46.59;

Sanofix+3%六烷基三甲基溴化铵46.31;

空白区 45.25

柱头实验区表面强度测试数值:

1号实验区测试12个点取平均值:

Sanofix+5%六烷基三甲基溴化铵45.9;空白区43.96

2号实验区测试12个点取平均值:

Sanofix+3%六烷基三甲基溴化铵46.7;空白区46.31

3号实验区测试12个点取平均值: Sanofix 46.89;空白区41.2

4号实验区测试12个点取平均值: Remmers 45.75;空白区44.21

通过测量可知,加固区石材的强度比空白区石材的强度均有所增加。两种固化剂材料完全固化需要一个月,由于时间有限,测量数值时并未达到完全固化期。如果两种材料完全固化,效果应更明显。

3、实验总结:

三件石质文物外观清洗的效果较明显,清洗和脱盐过程中,清除了石质文物表面的结垢物,溶解了石材表层及孔隙内附着的盐分。整个过程并未对石质文物本体造成损伤,达到了保护文物和恢复了文物的本来面貌的双重效果,有利于展览展示。小样区的加固通过回弹仪检测岩石表面的强度,可知加固区比空白区的强度有所增加。

实验室部分的保护试验完成后,拟将涂有不同加固剂的石质文物放到露天环境中,经过一段时间(一年或一年以上),使其经受各种自然条件的影响,再通过仪器测量各方面情况。此次试验为圆明园石质文物保护的深入研究打下了良好的基础。

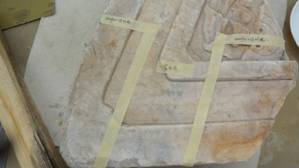

西洋石构件(清洗前) (清洗后)

柱头(清洗前) (清洗后)

栏板(清洗前) (清洗后)

三、关于圆明园石质文物保护和展示的建议。

石质文物是圆明园遗址的主要文物遗存,如何使文物保护和展示协调发展是圆明园文物工作的重要内容。石质文物的保护是针对各种不同的破坏原因采取各种不同的方法,以制止或延缓石质文物的破坏,使其完好的流传下去。在实行了相关的保护、保存措施后,展示是体现文物价值的关键环节,通过展览展示提高公众对圆明园的认知水平。圆明园的遗址展示依托于文物保护,文物保护是为了更好的进行展示。

1、进一步改善石质文物收藏条件和所处的环境

(1)对于可迁移的珍贵文物,尽可能搬进展室或库房予以保护。改善展室和库房的保存条件,减小环境因素如温度变化、湿潮空气和空气污染的影响。

展示厅外观在形式、色调方面力求与遗址相协调。展室内部陈列尽量营造或复原石质文物原址的环境,使游客如临其境,加深对文物的认识。

(2)对那些无法迁移的石质文物,可建造碑亭、碑廊或安装透明防护罩,加以保护。碑亭、碑廊的建造要注意与周围环境和建筑相协调。

(3)对于一般较完整,风化不严重的露天文物,可以改善文物所处的环境,避免各种风化应力的继续破坏。主要措施是定期监测环境指标的变化,采取一些直接干预行为,如防渗排水、除草、除尘、清理鸟粪等工作。

2、妥善使用防护材料对石质文物表面进行处理

环境污染加剧了露天石质文物的风化速度。近几十年环境污染对部分石质文物的侵蚀速度超过了过去数百年。例如北京故宫的石雕数百年来变化不大,60年前浮雕花纹清晰可见,而如今图案模糊。环境污染不可能马上解决,也不可能将所有文物都转移到室内。对石质文物进行加固保护,会提高其抗风化能力,是目前国内外防止石质文物风化使用最多的方法。例如莫高窟、云冈、龙门、麦积山、大足等国内著名的大型石窟群都已经进行了系统的勘察和保护加固处理,效果良好。承德的永佑寺御碑、文津阁碑及月台碑、普佑寺须弥座、须弥福寿之庙前石狮及丽正门前石狮也进行了病害的调查、监测和保护。故宫在继承传统工艺的基础上,尝试引进新材料和工艺方法。用有机硅防风化材料SIOR-17对故宫太和殿汉白玉围栏进行的防风化处理,采用聚硅氧烷材料对故宫汉白玉样品进行保护试验研究。采用意大利的保护方法与材料工艺对太和殿石质构件进行合作保护试验,在一定程度上起到了较好的保护效果。天坛于2005年进行了石质文物病害监测和保护工作,清洗和保护水口22个,栏板80个,须弥座68个,得到了国家文物局的好评。

相对于馆藏石质文物,处于露天的石质文物,更容易附着、沉积各种有害物质。如地衣杂草、烟尘土垢、水溶性盐、难溶性硬壳等。其中水溶性盐具有加速岩石风化的作用,缩短文物寿命。过多的烟尘土垢会影响石质文物的展示效果。石质文物的价值集中表现在表面雕刻的精美纹饰上,而有害物质往往直接附着在文物表面,许多还渗透进表层的微孔和裂隙中。石质文物表面清洗、脱盐是除去其表层有害于岩石或妨碍文物展示的物质。加固可以有效缓解石质文物劣化速率。虽然目前针对石质文物的加固还存在一些争论。但只要遵循“真实性原则、可识别原则、最小干预原则、可逆性原则、安全耐久的原则”,以石质文物保存现状的科学评价和对文物所处环境、石材本体材料与风化产物进行采集与分析为基础,科学分析其病害类型、病害产生的原因及病害发展的影响因素,并根据病害及其所受影响的各种因素提出相应的治理对策,谨慎选择所使用的材料和方法,使用防护材料对石质文物表面进行处理,仍是目前保护石质文物最为科学有效的方法。

3.定期调查和维护

无论实施哪种保护处理措施,都要经常进行调查、维护。当发现有新的损伤时,应及时采取适当的措施。

圆明园石质文物长期经受各种自然因素和人为因素的影响,遭到了不同程度的破坏,逐渐散失了原有的文物风貌和文物价值。如果不及时抢救与保护,既影响了文物的安全又影响了展览展示的效果。石质文物保护应采取不同措施,认真贯彻执行“保护为主、抢救第一”的方针和“有效保护,合理利用,加强管理”的原则,制止人为损伤和破坏,减轻或延缓自然力量的影响,使文物承载的历史信息真实长久地传递下去,使石质文物的保护与利用协调共进,为圆明园的发展提供持久的动力。