圆明园鑑碧亭水生态修复项目中水绵分布与N,P相关性

摘 要:在圆明园水生态修复下项目中,本文以鑑碧亭水域生态系统中水绵(Spirogyra)为出发点,探讨其消长情况及其发生与水质、沉水植被(苦草Vallisneria、伊乐藻Elodeao)的关系。发现只有在水质富营养化程度在某一范围内,水绵才有发生的条件,以磷为限制性元素,水绵可发生的营养范围为0.025mg/L≤PO43--P≤0.060mg/L,且水绵高峰期的空间分布情况与PO43--P、TP也有一定的相关性。宏观上,水绵的发生严重影响了全湖沉水植被的生存,甚至使其生命周期终止,是景观水体生态修复中一个巨大的隐患。微观上,水绵与沉水植被都有很高的净水效率,且水绵的净水效率略强。但是实际上,水绵与沉水植被二者共存时产生生态竞争,净水效率都要大打折扣。防止水绵的发生是非常困难的,我们的观点是,应该想办法引导水绵在某因素的控制下有序的发生,使其只对水生态修复工程产生微小的影响。

关 键 词:水绵,沉水植被,活性磷,生态竞争

The Distribution of Spirogyra and its 's Correlation with Nutrients during the ecological restoration of The Garden of Perfection and Brightness

He Wenhui, Hu Qian, Guan Weibing, Peng Ziran

(Shanghai Ocean University)

Abstract:In the aquatic ecological restoration project of The Garden of Perfection and Brightness,Spirogyra raised in aquatic ecosystems of Kam-bi-ting was set as the starting point to explore its occurrence and its relationship with water quality, submerged vegetation (mainly Vallisneria and Elodea Elodeao).It is found that only the degree of eutrophication macth the water quality in a range of water conditions, Spirogyra has the chance to take place. Take phosphorus as the restrictive element, if Spirogyra survived, nutrition can only be in the range of 0.025mg / L ≤ PO43--P≤0.060mg / L.When the peak period of Spirogyra comes, itsdistribution has some relevance with that of PO43-, TP. Spirogyra growth, macroly speaking, is a serious impact on the survival of submerged vegetation of entire lake, and even terminaties its life cycle, So it put aquatic-landscape ecological restoration in a huge risk; Microly speaking,Spirogyra and submerged vegetation are all of high efficiency for water purification, and even the former stronger slightly, but when the two are in co-existence and start ecological competition,the efficiency of water purification of both have greatly reduced . It is difficult to to prevent the occurrence of Spirogyra ,but better to work out ways to guide the occurence and growth of Spirogyrai n an orderly manner ,by the key factors which can be used in order to control. under that, only a small damage could be made to the aqautic-ecological restoration project.

Keywords:Spirogyra ,Submerged Vegetation,Reactive phosphorus,Ecological competition

在为期近一年的圆明园鑑碧亭水生态修复项目中,鑑碧亭全湖水体以再生水为水源。笔者观察、检测了水域生态系统从不完整生态,开始恢复至不稳定生态,最后到稳定生态系统全过程的水体情况和水质指标,发现水绵(Spirogyra)在水质变好进程中是一个极大的隐患。水绵的发生极易将逐渐恢复的以沉水植被(主要苦草、伊乐藻)为净水核心之一的水生态系统,重新拖入水体缺氧、富营养化程度增加的恶性循环,甚至有可能爆发水华。若不及时处理,水绵不但有损湖面的美观,而且还将带来巨大的经济损失。现处理方法也仅为人工打捞,这样人力成本投入大。

目前,关于水绵方面的论文大概秉承两种观点,一种是鼓励将水绵等此类大型丝状绿藻用于水治理项目,特别是富营养化的水体,从对水质的净化效率与对底泥活性磷释放的抑制做了理想实验[3],并以无机N、P为指标论证了其净水效率相对高效净水沉水植被苦草更高。第二种是研究水绵在农业中的危害及防治对策,描述了水绵发生的情况及由其模糊的经验直觉而得出水绵生长的必要条件,然后给出了一些投药治理对策[1],但不适用于景观水体领域。

本文试探性的以磷为限制性元素出发,在整套实验、施工过程中,随着水质变化与水绵消长,设计实验力图找出理论上水绵发生磷浓度临界值。并进一步的探讨了水绵与以苦草、伊乐藻为主的沉水植被,在宏观、微观上的一些生态关系。旨在在于寻求治理水绵的最佳方法,以提高水域生态系统的效果。

1 材料与方法

在鑑碧亭水域的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ采样点(图1),设置一个截面积一平方米的围栏, 成为不被施工打扰实验观察区,从发现水绵发生至其高峰期,第1、5、12天进行采样,使用边长25cm的正方体铁网盒在实验区水绵分布较均匀处捞2次,水绵取出,入网在空中甩几周,用便携式手提秤称其湿重。其他区域水绵的量,看其生长状况类似此三点中某一点,即取用该点数值。总结好后做出水绵分布图。

沉水植被分布统计,乘船游全湖观察,视其有无情况立即在地图上勾出,在水绵发生前和其发生高峰期各调查一次。

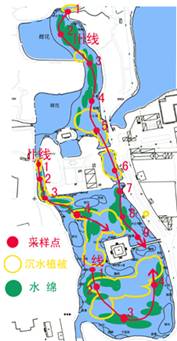

图1鑑碧亭日常水样检测采样点分布图 图2鑑碧亭水绵高峰期三线采样点图

日常水质监测,根据水域中挺水植被、沉水植被及水域形状、水体流向,设定五个水质采样点,每周取样测定,测定氨氮、总氮、活性磷、总磷值。

水绵高峰期水质检测,根据水绵与沉水植被的分布状况,水流方向和水域形状,共设计三条采样路径(图2)。测定方法依据《水和废水监测分析方法》[2]。总氮(TP):过硫酸钾消解法,钼锑抗分光光度法(A);活性磷(PO43—P):钼锑抗分光光度法(A);氨氮(NH3-N):纳式试剂比色法(A);总氮(TN):过硫酸钾氧化,紫外分光光度法(A);UV—9100 紫外/可见分光光度计。

2 结果及分析

2.1修复过程中水绵消长情况

在以再生水为水源补给的水域生态修复过程中,水绵的消长有无情况大体可以分为三个阶段:第一阶段是投放食藻虫来降低水中浮游藻类,投放光合细菌来降解水中有机物,使水体透明度增加,这阶段无水绵营养体出现,此阶段约为20天;第二阶段是水体透明度上升达到沉水植被可以进行光合作用时,大面积种植沉水植被,苦草、伊乐藻等。沉水植被通过光合作用吸收水体富营养的无机N、P,并且增加水体溶氧,同时通过根系将氧气输入底质,通过跨矿化作用从而抑制底质向上覆水中无机氮磷的释放,水质得到进一步净化,水绵开始发生,这是第二阶段,水域生态系统基本恢复,但不稳定,此阶段约为60天;此后,随着沉水植被的生长,其在水域生态系统中的净水作用增大到足够转化再生水不断输入的营养负荷,水质可彻底净化,达到稳定的生态条件,几乎找不到水绵,这是第三个阶段,该阶段在保持稳定状态下可持续下去。

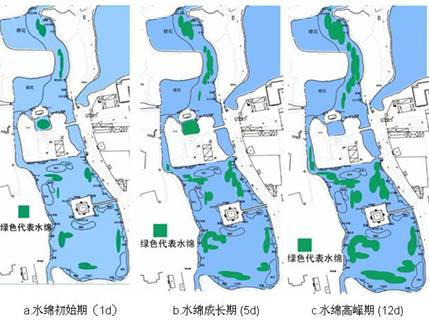

植入沉水植被之后,生态系统达到稳定之前,正好为水绵生长、繁殖创造了有利条件。图3为此阶段鑑碧亭的水绵一个生长周期中的生物量大小及分布变化。种植沉水植被之后,经过一段时间净化,水质条件有了改善,发现了水绵的营养体(图5-1),而且随着时间的推移,水绵迅速生长。

图3 鑑碧亭水域水绵增长情况及分布随时间变化

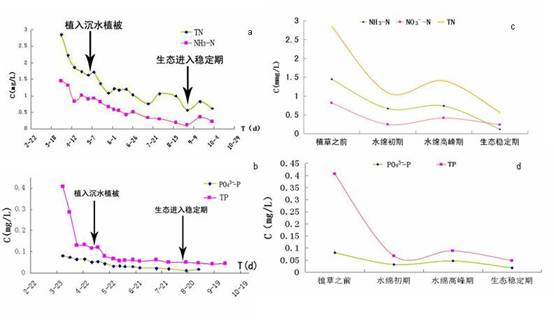

2.2 修复过程中水绵消长与氮、磷营养关系

水绵迅速生长时期的水质指标较水绵发生伊始,各项指标数值都有所上升,表明水体恶化。胡绵好等[10]所论证的是,沉水植被有较强的净水能力,能高效的富集N、P此类主要引起湖泊富营养化的元素,特别是苦草、伊乐藻这类强效净水物种。而马军等[2]证明了水绵也有高效的净水机制,自身吸收与诱导钙磷共沉积,还可限制内源性磷释放。

在鑑碧亭的水生态修复过程中,出现了水绵与沉水植被(主要苦草、伊乐藻)共存的情况,按上述文献中的推论,此二者共存应可更好的净化吸收水体中的富营养物。但是,这种理论的叠加所得推论并没有实现。图4c 、4d 中反映,从水绵发生至其高峰期,N素的各项浓度均有上升,TN相对更为突出;P素的浓度也均上升,TP也相对较严重。这是因为水绵大量繁殖生长时,其缠在沉水植被上,进行光合作用,抢夺了沉水植被的光能、无机营养元素,还同时放出大量氧气,以阻断沉水植被从外界吸收二氧化碳。此严重的影响了沉水植被的生理功能,伊乐藻较苦草更为严重,因其外形更利于被水绵所缠。部分沉水植被死亡,残体分解,所以N、P有所升高,沉水植被死亡后,其根对底质的束缚作用减除,底泥中的N、P以颗粒态输入上覆水,故TN、TP二项指标上升相对更显著。

如不及时处理水绵,沉水植被将死亡、上浮,极易造成原底泥中被封存的各种存在形态的N、P等营养物质部分释放,而植物残体在微生物的分解作用下,进一步的使水体恶化,如不及时采取有效措施,将使初步走向稳定的生态系统又进入恶性循环。及时处理掉水绵,维护好沉水植被,才能保证水域顺利进入生态稳定期。当生态系统达到沉水植被足以吸收再生水不断输入的营养,水绵由于没有营养物质可以利用,所以水中只存在极少量的营养体。

在天然情况下,氮进入水体的途径与量都要多于磷的,所以以磷为限制性元素探讨水绵的发生。在所测得数据中(图4),以水绵初次发生的活性磷值为上限值,以进入稳定期后水绵再没发生的活性磷最大值为下限值,水绵可生存的营养范围为0.025mg/L≤PO43--P≤0.060mg/L。

2.3 水绵的空间分布与PO43--P、TP的相关性

水绵发生高峰期时,在某一小水域中,其与沉水植被的空间关系大致可分为四类,Ⅰ类为只有沉水植被,无水绵的情况;Ⅱ类为沉水植被占优势的共存情况;Ⅲ类为水绵占优势的共存情况;Ⅳ类为只有水绵的水域。以图2的采样点在两次水绵周期的高峰期进行采样测定,并将结果按上述所示的四种情况总结分类,结果如表1。

可以看出,只有水绵或者只有沉水植被时,水质是最好的,单从PO43—P分析,其中水绵对磷的吸收效果要好于沉水植被,但将TP指标纳入分析,水绵则不如沉水植被,TP是不过滤直接消解测定,就证明只有水绵时,水质中颗粒物质较多,因大型水生植物一般具有发达的根系而形成较大的接触面积,当水流经过时,不溶性胶体、附着于根系的细菌(部分凝集的菌胶体)会被根系粘附或吸附而沉积,从而导致水生植物群落区沉积物中含磷量较高,而减少沉积物中磷向上覆水的释放,达到对湖泊水体的净化作用[4]。此点是漂浮于水上不接触底泥的水绵所力所不能及的。

所以从净化水质角度而言,水绵的富集效果是要略优于沉水植被,但从整个生态系的角度而言,还是沉水植被功能强大。

再看Ⅱ、Ⅲ,比起Ⅰ、Ⅱ来,方差大,各点的稳定性差,而且水质情况也差些。说明当二者有生态竞争时,其净水效率都要大打折扣。Ⅱ与Ⅲ相比,又属Ⅲ差,这说明随着水绵的生长,势力渐强大后,对水质影响越严重。

表1 水绵分布状况与PO43-、TP的相关性

|

|

|

Ⅰ |

Ⅱ |

Ⅲ |

Ⅳ |

|

PO43--P(mg/L) |

算术平均值 |

0.043 |

0.0538 |

0.0752 |

0.03825 |

|

方 差 |

0.000004 |

0.000023 |

0.000527 |

0.000006 |

|

|

TP(mg/L) |

算术平均值 |

0.0751 |

0.103 |

0.152 |

0.095 |

|

方 差 |

0.000005 |

0.00177 |

0.00283 |

0.000004 |

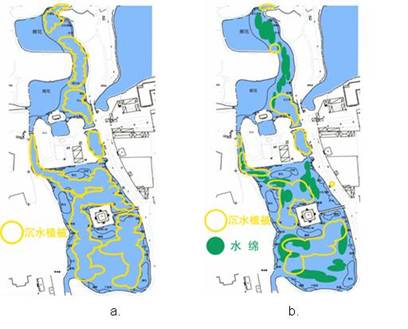

2.4 水绵对沉水植被的竞争性抑制

由图5可知,在生态系统稳定之前,水绵可在短时间内(2~3周)成为水域中的优势物种,而使修复工程毁于一旦。究其因,水绵依生物进化的角度而言是介于低等藻类与高等沉水植被之间过度物种,相对于沉水植被更具灵活性,能适应范围更广的生存条件。马军等[3]已证明水绵的生长可以抑制某些微藻、浮游植物的存在,所以在沉水植被于生态系统中成长到能全部转化吸收水中营养负荷之前,水绵在藻型湖泊向草型湖泊转化中有很强的竞争力。且水绵接合孢子外面都有一层厚壁,里面有丰富的贮存食物,还有渐渐消失的叶绿体,它一般都经过休眠。休眠的孢子通常对不良环境都有较强的抵抗力。这就不可能将水绵在湖泊中一次性根除。所以在以沉水植被为核心的水生态修复中,水绵的发生不可避免。

图5 水绵未发(a)和高峰期(b)时沉水植被分布

3 讨论

在以再生水为水源的圆明园鑑碧亭水生态修复过程中,水质随时间由劣变好,在此过程中,当水质进入水绵可生存的营养阈值(0.025mg/L≤PO43--P≤0.060mg/L),水绵不可避免性的发生,

该阈值是在水绵发生前与水绵再也没发生后所测得的两个临界值,但上限阈值在水绵发生以后,由于与沉水植被的生态竞争而导致水质恶化,反而又超过上限阈值,且水绵在此时生长迅速,这样又推翻了水绵的上限值界定,所以在水绵、沉水植被已经共存的复杂情况下,上限阈值0.006mg/L不成立。

水绵生长周期据观察为2到3周,成长周期7天左右,起初贴在湖底或缠在沉水植被上生长,成熟后上升漂浮到水面,不但恶化了水质,还损坏了景观的和谐美,而又不可避免。防止是很有难度的,希望在治理。目前继续研究的方向是找到某一与水绵消长密切相关的生态因子,通过控制这一因子使其有序的发生,而不让它肆意滥发而不可收拾。

大农业生产,尤其是水稻种植中,防治水绵的危害是一项重要任务,国内外已经研究出多种方法来治理水绵,其中以药物防治为主[12-14]。 故在景观水体生态修复的过程中,有必要参照水稻防治水绵的经验进行水绵的防治。

参考文献

[1] 马丽,弓丽英,刘松涛,衡雪梅.沿黄稻区水绵的发生及防除技术[J].河南农业科学,2008,74~75.

[2]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会,《水和废水监测分析方法》(第四版).中国环境出版社,2002.

[3]马军,雷国元.水绵(spirogyra)的除磷特性及其对微藻生长的抑制作用[J].环境科学学报28(3):476~483.

[4]徐德兰,刘正文,雷泽湘,曾 勇,程云环.大型水生植物对湖泊生态修复的作用机制研究进展[J].长江大学学报,2005,15~16.

[5]M. Halmann and M. Stiller2.Turnover and uptake of dissolved phosphate in freshwater.

[J]LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY.1974,774-783.

况琪军,马沛明,刘国祥,毕永红,胡征宇.大型丝状绿藻对N、P去除效果研究[J].水生生物学报,2004,323~326.

张荣敏,李宽意,王传海,张海鸥,沈 悦.大型水生植物对太湖底泥磷释放的研究[J].农业环境科学学报,2007,274~278.

卢少勇,金相灿,郭建宁,盛力.沉积物水系统中氮磷变化与上覆水对藻类生长的影响[J]环境科学,2007,2169~2170.

王传海,李宽意,文明章,刘正文.苦草对水中环境因子的日变化特征[J].农业环境科学学报,2007,26(2):298-800.

胡绵好,奥岩松,杨肖娥,李廷强.不同N水平的富营养化水体中经济植物净化能力比较研究[J].水土保持学报,2007,147-150.

马剑敏,靳同霞,靳萍,成水平,贺锋,吴娟,吴振斌.伊乐藻和苦草对硝氮胁迫的影响[J].河南师范大学学报,2007,115-118.

[12]孙福华,郑国元,稻田水绵的发生、消长及防治技术研究初报,垦殖与稻作,1998,4,24-25.

[13]胡金忠,孙秀伟,吕永志,稻田水绵发生、消长及防治技术,垦殖与稻作 2000,3,31.

[14]张贵锋,水绵发生原因分析与防除技术,农药科学与管理,2004,25(8):19-20.